JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

草軽交通 北軽井沢から東京電環ゆき連絡乗車券

廃札券ですが、草軽交通北軽井沢から東京電環ゆきの連絡乗車券です。

JPRてつどう地紋のA型一般式券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

軽井沢駅にある草軽交通のバスターミナルにあるお土産店で同社の廃札硬券をお土産品として販売しており、そこで1枚買い求めたところ、少し離れたところにある同社の本社車庫に他にも廃札券があり、希望者に販売しているようだというお話を聞き、その足で本社車庫を訪問し、入手したものです。

乗車経路は北軽井沢から軽井沢駅前までが自社バス路線を利用し、軽井沢駅で国鉄信越本線に乗り換えて高崎経由で東京電環(現・東京山手線内)までの経路となっています。

いつごろまで使用されていたものなのか、はっきりとしたことは不明とのことですが、券面から推測すると昭和44年のモノクラス化以降昭和47年の東京電環から東京山手線内への改称までの4年間の間に印刷されたものと思われ、同社が国鉄との連絡運輸をいつまで行っていたかによっては、それ以前に廃札となった可能性があります。

草軽交通は草軽電気鉄道という軽便鉄道を始祖とする事業者で、昭和37年に鉄道線を廃止してバスやタクシーを核とする事業者となり、鉄道線廃止後の昭和41年に草軽交通に社名が変更されています。

京浜急行バス 営業開始10周年記念乗車券 ~その2

前回エントリーで京浜急行バス営業開始10周年記念乗車券の台紙を御紹介いたしましたので、今回は本題となります乗車券について御紹介いたしたいと思います。

1枚目の券です。

夜行高速便に使用される車両で、日野セレガの高速バスの写真となっています。

乗車券部分は神奈川県久里浜市にあります開国橋停留所から横須賀市にありますペルリ記念停留所ゆきの乗車券で、D型の一般式券となっています。

2枚目の券です。

空港リムジンバスやアクアライン連絡バスなどの昼行高速便に使用される高速用路線バスに使用される車両で、1枚目の車両より一世代前のものですが、三菱エアロエースの高速路線バスの写真となっています。

乗車券部分は横浜駅西口にありますYCATから大田区の羽田空港(国際線ターミナル)ゆきの乗車券で、同じくD型の一般式券となっています。

地紋は桃色京浜急行バス自社地紋と思われるもので、同社の社紋があしらわれています。

地紋部分を拡大してみました。京浜急行電鉄の社紋に「BUS」の文字が付けられています。

最後に3枚目の券です。

路線バスに使用される一般車で、台紙と同じいすゞエルガの写真となっています。

乗車券部分は三浦市にあります三崎口駅から同じ三浦市にあります海外停留所ゆきの乗車券で、同じくD型の一般式券となっています。

海外停留所は「かいがい」ではなく「かいと」と読み、三浦市の海外町の中心となる停留所です。

以上3枚が今回の記念乗車券に付けられた乗車券で、都心の大手バス事業者が発行するものとしては珍しい硬券となっています。

裏面です。

3枚とも裏面は共通となっており、この乗車券を実使用した場合には回収をする旨の注意書きが印刷されています。

バスの乗車券は使用すると本当に回収されてしまうことが殆どですので、恐らく、この券を実際に使用した場合には、「お目こぼし」が無い限り、料金箱に吸い込まれてしまうことでしょう。

京浜急行バス 営業開始10周年記念乗車券 ~その1

平成25年10月に京浜急行バスで発行された、営業開始10周年記念乗車券です。

いすゞエルガのフロント部のイラストの表紙となっており、裏返すと、同じくいすゞエルガのリア部のイラストとなっています。

一番下にあります水色の「1028」のシールは、中にあります券の券番となっています。

台紙をひろげるとこのようになります。

京浜急行バスはかつて京浜急行電鉄にあったバス事業部門を平成15年10月に分社化して完全子会社としたバス事業者で、子会社として羽田京急バス・横浜京急バス・湘南京急バスおよび東洋観光バスを傘下に持ち、東京都南部から京浜急行線沿線および三浦半島に路線網を持っています。

その歴史は古く、京浜急行電鉄の前身である京浜電気鉄道が昭和2年に八丁畷駅から路線バスを運行させたのが始まりと言われています。

では、台紙を開いた状態で、台紙の中を見てみましょう。

中にはD型硬券が3枚入れられています。

乗車券の詳細につきましては、次回御紹介いたしたいと思います。

日本交通バス 80円区間ゆき補充乗車券

平成26年10月に、日本交通バス米子バスターミナル案内所で発行された、路線バス用の80円区間ゆき補充乗車券です。

白色無地紋のコピーで作成された券で、金額部分をゴム印で捺印して発行します。

発行する際には券を綴じて保管している台帳に券番と金額を記帳して発行する方法が採られており、券の管理は厳重に管理されていました。

日本交通バスは鳥取・倉吉・米子地区のバスとタクシーを運行させている事業者で、大阪にある日本交通が本体となっており、日本交通(鳥取)と呼ばれることもあるようです。

ちなみに、東京にあるバスとタクシーを運行している日本交通とは全く関連のない事業者となっています。

十和田観光電鉄バス 1100円区間ゆき乗車券

昭和59年に十和田観光電鉄バス八戸営業所で発行された、三沢ゆきの乗車券です。

緑色十和田観光電鉄自社地紋のB型金額式半硬券で、日本交通印刷で調製されたものと思われます。

本来は左側の余白に発停留所名を記載して発売するものと思われますが、この券の場合は「八戸⇔三沢」という区間印と「発売日共1ヶ月通用」という印を捺して発売されています。

現在も同社では八戸~三沢間の路線バスの運行はあるようですが、途中の百石案内所という停留所での乗換が必要となっているようで、直通の便は無くなってしまっているようです。

裏面です。

裏面には料金機対策として金額が印字され、その上に券番が打たれています。下に捺されている日付印は発行日で、同年9月24日まで有効ということになります。

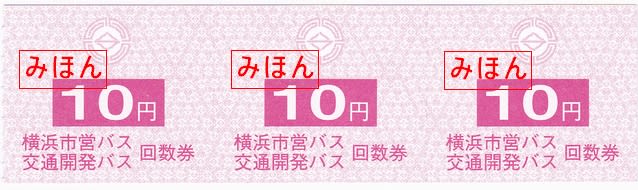

横浜市交通局 市営バス回数乗車券

横浜市交通局が発行している、市営バスの回数乗車券です。

10円券が3枚ほどになっていますが、これは消費税8%導入前の210円券の端数分として付いていたもので、他に小児用の110円券などの数種類が細々と発行されています。

券は3センチ幅程度の小さな券で券片は横に繋がっており、かつて発行されていたバス共通回数券のような大きさです。券紙も比較的厚めで、横浜市交通局の局紋をあしらった地紋が印刷されています。因みに、この局紋は横浜市の市章を象ったもので、ヨコハマの「ハマ」の字を組み合わせたものです。

下には横浜市営バスの他に「交通開発バス」とありますが、これは横浜市交通局全額出資で、一部路線および磯子および緑営業所の管理委託業務を行っている外郭団体であるため、定期券や回数券については市営バスと共通化されていることから記載されています。一般旅客にしてみれば「交通開発バス」とは何なのだという感じです。

東京や神奈川・千葉・埼玉のバス事業者では、以前存在したバス共通回数乗車券やバス共通カード時代を経て一部の事業者を除いてIC乗車券PASMOやSuicaの導入が完了しておりますが、現在でも紙製の回数乗車券を発行している事業者があります。

横浜市交通局も回数乗車券を発売している事業者のひとつですが、ホームページを見ても回数乗車券の案内はほんの少しであり、案内所で聞けば出てくる程度です。

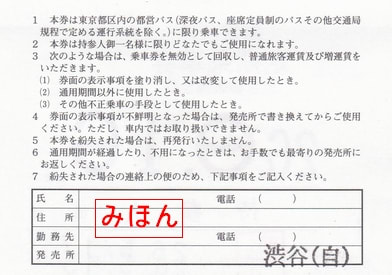

東京都交通局 都営バス定期乗車券

平成26年5月に東京都交通局渋谷自動車営業所で発行された、1か月用の都営バス定期乗車券です。

緑色とうきようとこうつうきよくバス用自局地紋の常備券で、東京都区部用の1か月用通勤定期券です。

東京都交通局には自動車部と電車部の2つの営業部が存在し、自動車部は都営バスの運営をし、電車部では都電・都営地下鉄および日暮里舎人ライナーの運営をしています。そして乗車券については自動車部と電車部では違う地紋が使用されています。しかし面白いことに、都電についてはバスと同じ地紋が使用されていたり、かつては「バス共通カート」が使用できたりと、バスに準じた取扱いとなっています。

左上にある東京都交通局局紋は東京都の事業体共通のイチョウマークで、以前は黒い印刷となっていましたが、現在では偽造防止の意味で、ホログラムが使用されています。

右上に描かれているバスのイラストは、その時代ごとの代表的な車両が描かれています。今ではいすゞ車も日野車もほぼ同じ車体ですが、大抵はいすゞ車が描かれていたように思います。因みに、今回は二段ライトでないところから、日野車ではないかと思われます。

都営バスの定期乗車券には、都区部均一区間用の全線定期券のほか、学バス系統用と多摩地区用がありますが、学バスおよび多摩地区用についてはすべての営業所で取り扱っておらず、管轄当該営業所のみでの取扱いとなっているようです。

都区部用については区間は指定されておらず、東京都区内の均一区間であればどこでも乗車でき、氏名の記載はせず、持参すれば誰でも使用することができるため、氏名欄には「持参人」というゴム印が捺されています。

都内の民間バス事業者でも同じように均一定期券が発行されていますが、それらの事業者の定期券は氏名欄のところは「持参人」と予め印刷されていますので、どうして都営バスだけが頑なに氏名欄を空欄としてゴム印対応としているのか、その理由は定かではありませんが、何らかの意図があるのでしょう。

裏面です。

表面に氏名を記載しないため、裏面に氏名と住所・連絡先を記入する欄があります。発売時には何も記入されないで発行されますので、利用者本人が記入することになっています。

ただし、発売所の記入だけは予めされており、この券は渋谷自動車営業所で発売されましたので「渋谷(自)」というゴム印が捺印されています。

長電バス 路線バス用乗車券 ~その3

前回および前々回エントリーで長電バスの100円券・200円券・300円券を御紹介いたしましたが、郊外の券売所にはもっと低額の券も存在します。

こちらは長野電鉄湯田中駅に隣接する、長電バス湯田中駅前営業所で発行された20円券です。

桃色長野電鉄地紋のB型千切り軟券で、他運賃のものと様式は同じです。さすがに20円区間という区間は存在しないでしょうから、端数分の券として他の券と併用して使用するために設備されているものと思われます。

様式としては100円以上の券と同じですが、あたかも「200」の真ん中の0(ゼロ)を抜いたような感じで、ちょっとバランスに欠けています。

試しに200円券と並べてみました。いかにも「真ん中の0を抜きました」感ありありの体裁です。

長電バス 路線バス用乗車券 ~その2

前回エントリーで長電バスの100円区間券と300円区間券を御紹介いたしましたが、その間に200円区間券も存在します。しかし、ちょっと様式が違いましたので、敢えて別エントリーとさせていただきました。

100円券・300円券同様に平成23年4月に長電バス長野バスターミナルで購入した200円区間券です。桃色長野電鉄地紋のB型千切り軟券で、100円券・300円券と同じ様式に見えます。

しかし、良く見ますと「長野電鉄 バス乗車券」となっており、平成7年の分社化前に設備された、長野電鉄直営時代の残券が使用されておりました。100円券・300円券より需要が少ないのか、たまたま分社直前に在庫がなくなって設備されたものが残っているのか定かではありませんが、200円券だけは残券が使用されていました。

裏面です。基本的に長電バスのものと変わりませんが、会社名が「長電バス」ではなく、「長野電鉄」となっています。

これらの券を購入した当時、1年後には長野市内の路線バスには、長野市バスICカードのKURURUの導入が決定しておりましたため、もう増刷はせずに売りきったらそれで発売を終了するとのことでしたので、もしかすると現在では長野バスターミナルでの発売は終了しているかもしれません。

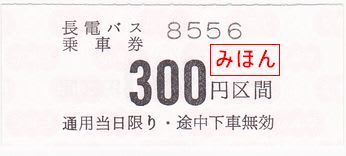

長電バス 路線バス用乗車券

平成23年4月に長電バス長野バスターミナルにて発行された、路線バス用の乗車券です。

桃色長野電鉄地紋のB型金額式千切り軟券です。

発駅や発行箇所名および発売日の表記はありませんが、発売当日限りの有効となっています。

「長電バス乗車券」と表記され、金額の他に券番が記載され、下部には「通用当日限り・途中下車無効」とあります。

100円区間券の裏面です。料金箱対応となっており、「長電バス」と100円区間の記載だけがあります。図示いたしませんが、300円区間券も金額が違うだけで同様式です。

長電バスはもともと長野電鉄直営のバス部門でしたが、他の私鉄事業者が行ったように、平成7年に分社化され、平成18年には分社化より先に長野電鉄から路線の移管を受けて設立されていた信濃交通および信州バスを吸収合併して現在の形となっています。

| « 前ページ | 次ページ » |