九谷本窯の話が続く。

九谷本窯は数々の名工を排出し、また、数々の名品を生み出しもした。

だが、それにもかかわらず、その経営は苦しかった。

有田焼など先達の良品が、北前船交易により、すでに知れ渡っていて、

新たな販路を思うように拓けなかったことが大きな原因である。

また、折しも時代は幕末から明治へと移り変わるころ、大聖寺藩の内情の混乱もあったのだと思う。

そして、さらに追い打ちをかけるように、

窯の中心的人物だった永楽和全が、その招へい期間を終え、窯を離れる日がやって来た。

その姿、来た時とは異なりみすぼらしい姿だったと伝えられることを思うと、無念の帰還だったに違いない。

去る日、永楽和全は、その名の一字をとって、「寿楽」という号を清七に与えた。

それは、清七を後継者として認めたことであり、

現に、それからの清七は、陶工としてだけではなく、

時には経営者のひとりとして、窯の運営に深く関わっていくことになる。

明治3年、ついに大聖寺藩は、清七ほか数名の陶工たちに九谷本窯を譲り渡す。

ここに、民営の九谷陶器会社が新たに発足し、「本窯」という誇りを受け継いだ清七たちは、その運営にいっそう励んだのだった。

その成果として特筆すべきは、1873年(明治6年)に開かれたウィーン万博に、その作品を出展したことだろう。

かの岩倉使節団もその万博を訪れていることを思うと、その関心は高く、

日本が国際社会でよちよち歩きを始めた時期に、

国を代表する美術工芸品のひとつとして、

自分たちの作品を出展したことは、清七たちにとって大きな自信に繋がった、と想像できるのである。

しかし、その九谷陶器会社も経済的には大きな成功を納めるには至らなかった。

陶芸の工業化が進み、日用品としての陶磁器が量産されるようになったことで、

家内工業的なものづくりがすでに時代遅れとなってしまった。

それがもっとも大きな背景だったろう。

また、再興九谷以来の「窯」が多くの陶工を育てたことも、皮肉ともいえるが、その遠因であったろう、とも思う。

各地の「窯」を巣立った陶工たちが次々と、自分たちの窯を開いたことで、

九谷焼の個性と芸術性が高まり、「作家」の時代が始まった。

その一方で、日用品と芸術品の狭間となる陶芸品を生産する九谷陶器会社の展望が徐々に失われていったのではないか、と想像するのである。

ともあれ、清七も明治14年に会社を去ることになる。

そして、九谷陶器会社は、その後いくつかの変遷を繰り返すものの、明治22年に廃業する。

現在、その場所は九谷焼窯跡展示館として生まれ変わり、九谷本窯と九谷陶器会社に因んだ作品を展示するとともに、

陶芸の体験施設として、広く一般に開放されている。

また、当時の登り窯跡を保存することで、吉田屋窯以来の歴史を生々しい記憶として留めてもいる。

九谷焼窯跡展示館 遠景 (木造、赤瓦の建物)

登り窯跡

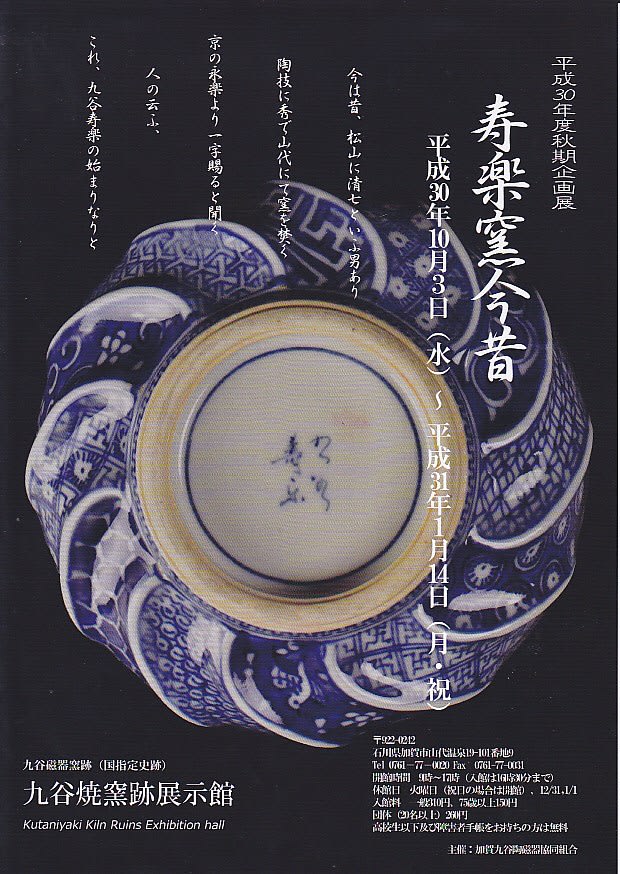

昨年秋、その九谷焼窯跡展示館で、「寿楽窯今昔」と題してささやかな企画展が開催された。

寿楽こと、清七の没後100年を記念した展示企画で、

清七、そして師匠の永楽和全の作品が展示されたのだが、

その企画に何度か足を運んでいるうちに、この稿を書いてみたいと思うようになった。

すでに他界している父や従兄から聞いていた「寿楽の記憶」を残しておきたい。

それには、断片的な記憶を繋ぎ合わせることから始めなければならなかったが、

寿楽を知る最後のひとりとして、使命感にも似た気持ちで、そう思い立ったのだ。

この稿、さらに続く。

Jackson Browne - These Days

※ 参考文献

九谷の文様 中田喜明 著 京都書院

和全九谷の華 中田喜明 著 中田康成・向陽書房

ひがし茶屋街 金沢市東山

ひがし茶屋街 金沢市東山

朝もやの港区あたり:新宿超高層ビルから

朝もやの港区あたり:新宿超高層ビルから