94 但馬妙見山( 1,139m ) <中国山地東部>

(たじまみょうけんさん)兵庫県美方郡香美町と養父市の境界にあり矢田川、日置川の分水嶺をなしている。山麓の名草神社は妙見さんと呼ばれ、古くから信仰の山であった。人の運命を左右する星・妙見尊は明治の廃仏毀釈の折に山麓の日光院に移されたが、戦前までは農民の妙見参りは続けられ、妙見杉の葉を持ち帰って農作物の豊穣を祈る習わしがあった。またザゼンソウの自生地があることで知られる。

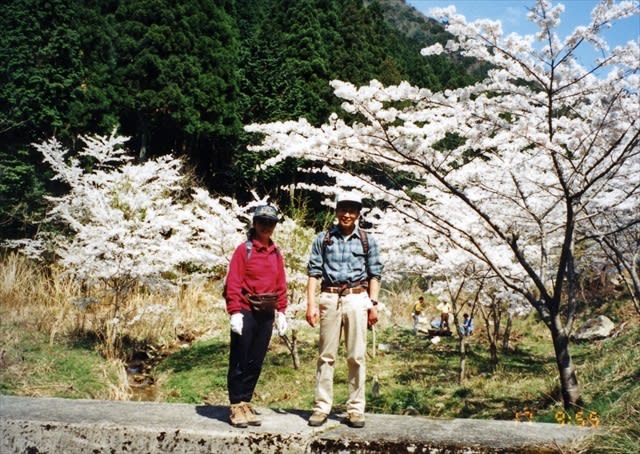

2005 年5月8日、千日山歩渉会 15 人でマイクロバスをチャーターして妙見キャンプ場に向かった。八鹿の市街地を抜けて県道を走り、林道に入ったとたん通行止の表示に出会う。「キャンプ場まで7キロ」の標識もある。ドライバーは「行けるところまで行ってみましょう」と、狭くて曲がりくねった急坂の道を大ナル登山口まで登ってくれた。キャンプ場を通り抜け、緩やかな登りを 30 分ほどで背の低い杉林に入る。

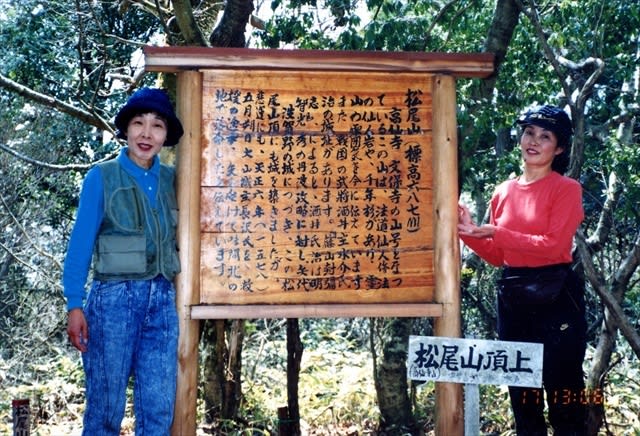

急坂を登ると尾根道はやや緩やかになり、クマザサの切り開きの中を行く。まもなく町境尾根にでると「山頂まで 300 m」の標識がある。

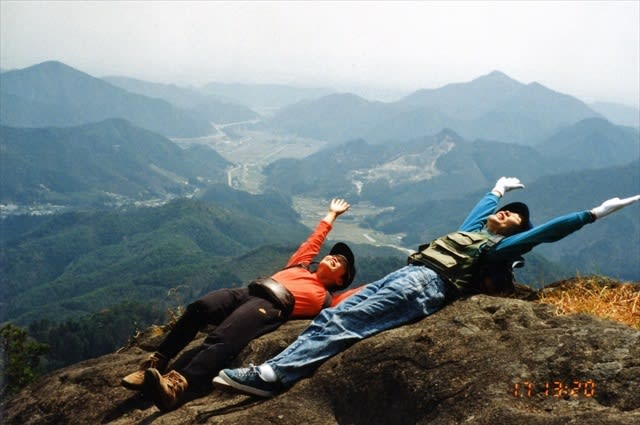

大きな方位盤のある山頂は、そこから 10 分もかからなかった。昼食後、妙見新道の急坂を下る。ブナ林の中を緩やかに下り、左手の林道にでる。

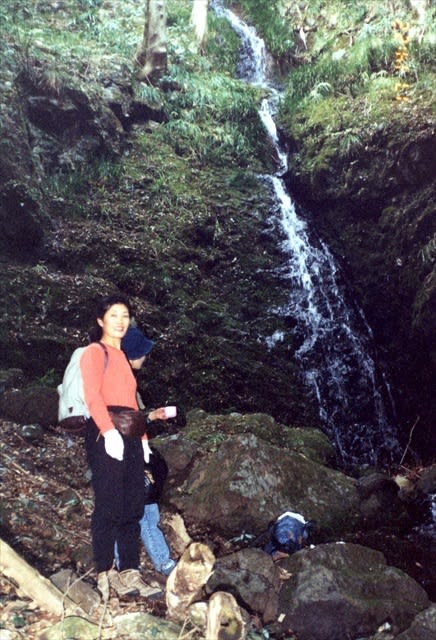

西側から古い参道が出会って再び山道に入るところが妙見峠。二体の石の地蔵さんと十三丁を示す町石が立っていた。この町石は名草神社までずっと続いている。大きなスギが立ち並ぶ暗い道を町石を数えながら下ると、自然に名草神社の境内に入っていく。

ザゼンソウの群落は社務所手前の山側斜面にあった。

大きな門のような入母屋作り、こけら葺きの拝殿を潜り抜けて本殿に詣でる。ともに県文化財に指定されている立派な建築物である。

石段を下り大鳥居をくぐると美しい朱色の三重塔(国の重要文化財)がある。その横に台風で倒れた夫婦杉の切株を覆う記念館があった。 300 年を越えるというこの杉を始め、境内に繁る杉の木は妙見杉という品種だそうだ。江戸時代、出雲大社の本殿の建材となり、その縁でもと大社にあった三重塔が名草神社に移されたという。神社を出て参道が終わると広い車道がバスの待つ大ナルへ続いていた。

【コースタイム】 大ナル登山口 10:25…町境尾根 11:30 …妙見山山頂 11:40~ 12:35 …妙見峠13:15 …名草神社 13:50 ~14:10 …大ナル登山口 14:25

糸井の大カツラ

糸井の大カツラ

(南西)

(南西)