79 六甲山(931m)<六甲山地>

(ろっこうざん)神戸市街の背後に連なる六甲山は、関西の登山愛好者にとって「心の古里」である。日本最初の社会人山岳会「神戸徒歩会」(1920年)、加藤文太郎も所属したRCC(1924年、藤木九三)もこの地で生まれ、この六甲山系を舞台に活躍したのを始め、以後、幾多の岳人がこの山から世界に大きく羽搏いた。この地方は古くから「むこ」と呼ばれてきて、享保年間の摂津志書には「武庫山一名六甲山」の記述があるという(Wikipedia)。六甲は宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市にまたがる長大な山系の総称で、大小多くの山を含み、最高峰は六甲最高峰と呼ばれる。

最高峰から西の麻耶山にかけては、多くのホテル、会社の保養施設を始め日本最高所の六甲山小学校まである「山上の街」で、神戸市街を見下ろす夜景の美しさは言葉に尽くせない。

数え切れぬほどの登山道があり、私たちもいろいろな道を歩いたが、一番思い出の多いのは全山縦走路である。

須磨浦公園から始まり宝塚駅に至る約56kmの道では毎年「六甲全山縦走大会」が開かれているが、私たちが所属していた社会人山岳会・大阪山友クラブでは男性30kg、女性20kgをノルマにしたボッカ訓練を三度に分けて、この縦走路で行った(冬は更に10kg増える)。うち二度に参加しなければ北アなどでの夏合宿に参加できないルールだったが、殆どのメンバーが完走した。♀ペンと知り合ったのもこのボッカ訓練である。

また9歳年下の弟と宝塚を午前 0 時にでて、西へ向かったことがある(1962年)。月明かりに懐中電灯も点けずに、ひたすら急いで市が原で 7 時。少し仮眠のつもりが 11 時まで寝込んでしまい、調子を崩した。暑さで水やコーラを飲みすぎ、ついに高取山でダウン。六甲山脈の西の果てが海に消えていくのを目前にしながら、何とも残念だったが、どうにも足が言うことを聞かなくなっていた。この高取山は毎日登山の人で今も賑わっている。

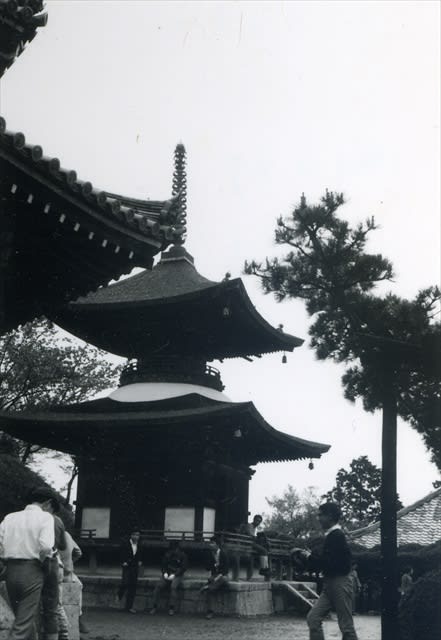

風吹岩

風吹岩

最もポピュラーなのは、芦屋から高座滝、ロックガーデンを経て最高峰へ登り、有馬温泉に下るコースー魚屋道(ととやみち)である。

山を始めた年にもこの道を最高峰へ登り、東六甲を縦走して宝塚へ降りている。

幼い子供たちとも何度か一緒に歩いた。

徳川道

他にも石切道、徳川道、トゥエンティクロス、シュラインロードなど良く歩いたが、

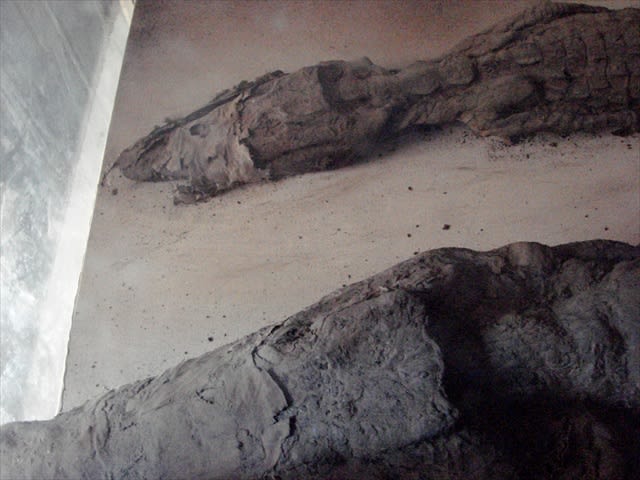

地獄谷

地獄谷

西山谷

西山谷

大小の滝を連ねる地獄谷、西山谷の遡行も忘れがたい。

宝塚に近い座頭谷、仁川、道場などでは一時、毎週のようにロッククライミングの練習をした。お腹に子供のいた♀ペンがきて、落ちたりしたのによく無事だったものだ。

昨年、5 年ぶりに 六甲山へ登った。東お多福山口までバスで行ったが、ここからの道は最高峰への最短コースとしてよく利用されているようだ。 蛇谷の浅瀬を渡り、ひとしきり急坂を登って平坦な道になると、すぐ横まで舗装道路が来ていてユートピア芦屋の住宅横を歩く。再び抉れた道の急登になり、勾配が緩むと低い笹原の中を歩くと東お多福山の頂上に着いた。まずまずの展望で西宮港の向こうに大阪湾が光っていた。急坂を下って土樋割峠にでた。六甲最高峰に向かう道が黒岩谷と出会うところで、東谷との間の尾根(西尾根?)に取り付く。

急登が続き大きな岩の横を通ったり、痩せ尾根を上下したり、斑らロープが付いている急坂を登ったりと、実に変化に富んだ楽しい道だ。緑の松と白い岩が散在していてアルペン的な感じもする。林を抜け深いクマザサの中を上下して一軒茶屋にでた。最高峰に登り昼食後、東六甲縦走路に入り、昔とは別の場所の感じがする「石の宝殿」から蛇谷北山を経て土樋割峠に降った。蛇谷北山は二度目だが、また一つ新しいルートを歩いて六甲の良さを再発見した。こんな素晴らしい「品格・歴史・個性」を持つ山が深田「日本百名山」に選ばれなかったのは、唯一、標高が彼の選定基準1500mに満たないためだが、「山高きが故に貴うとからず」惜しいことだ。