毎日、富士山に登り続けて829回(2011年6月14日現在)。

佐々木茂良さんについては、2008年のこのBLOGでご紹介したことがあります。

その佐々木さんから6月14日付けの「富士山レポートと刊行本のお知らせ」というお手紙

を頂きました。

「今年は富士山南麓を震源とする震度6の地震が発生…スカイライン道路に亀裂が生じ…

例年5月当初から開始するはずの私の富士登山は6月3日にずれ込み…今年はまだ10回

だけの登頂です。」

凄い!変愚院夫婦などは10年以上かけて、まだ10回の登頂です。

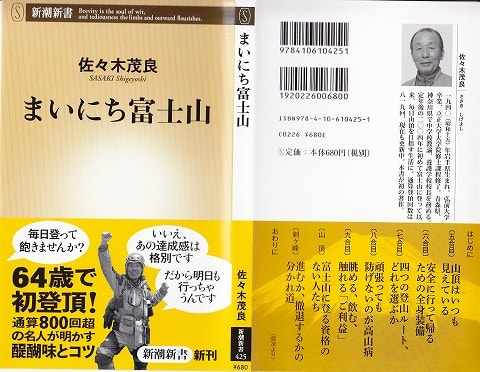

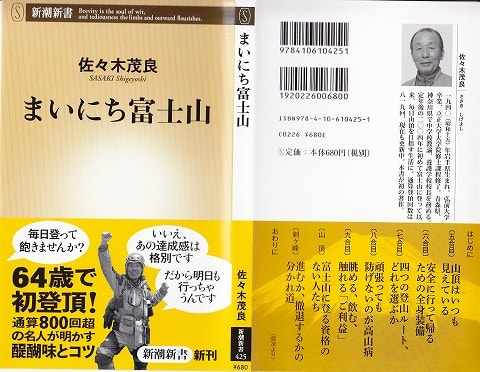

お手紙は、佐々木さんが初めての著書「まいにち富士山」を新潮社から刊行されること、

できれば「本をお持ちして、日ごろのご無沙汰を詫びるのが礼にかなう…」と思ったが、

「印税を東日本大震災義捐金に充てる手続き」をすでにとったので、本状だけの挨拶に

なったこと、またパソコン音痴なので、できればBLOGで紹介して欲しい…という内容で

した。

発売日を待って近所の書店で購入しました。

非常に読みやすい文章で、気取ったところや衒いもなく、また失敗談までが淡々と語ら

れています。飄々としたお人柄がうかがえるような、さわやかな読後感が残りました。

本書内容はオビの裏表紙にあたるところの「はじめに」と「おわりに」に挟まれた

五合目~剣ヶ峰の章建てになっています。

<以後、写真は変愚院撮影の各合目の様子で、本書の内容と直接関係ないものもあります>

「五合目 山頂はいつも見えている」

どちらかというと「八合目」でのエピソードにふさわしい写真です。五合目へ降りてきた

佐々木さんが「頂上まで何時間かかる」と聞かれ、「平均五、六時間」と答えて不審な顔

をされたという話。実は私たちにも同じようなことを聞かれた経験があります。すぐそこ

に見えているので「駐車場からちょっと登ってやろう」という輩は結構いるようです。

この章では六合目の宝永山荘の渡井さんご夫婦が登場します。ご主人の正弘さんの話は、

後の「山頂」でも出てきます。変愚院夫婦の富士登山はここがベースです。名物は後ろ

の幟にも見える「富士宮やきそば」。これを食べるだけに登ってくる人にも会いました。

登頂を終えて「焼そば」を肴に生ビールを飲むのが最高のご馳走です(ただし、もう

一泊するときです)。

「六合目」の章は、装備について。

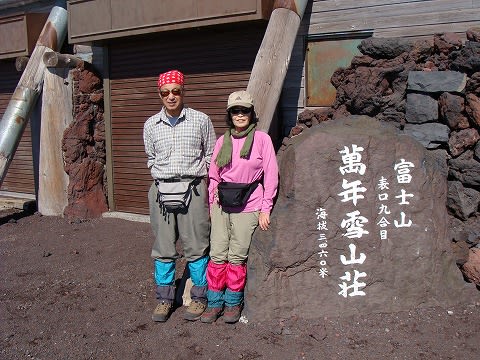

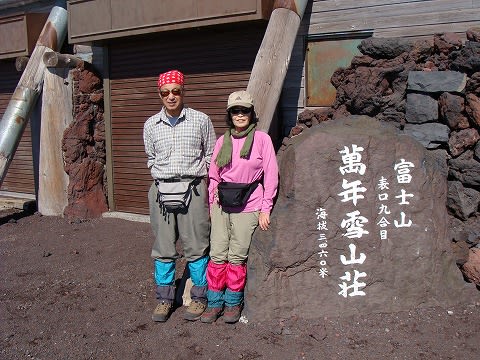

これは2008年10月4日、富士山剣ヶ峰での佐々木さんとの記念写真。

同じような写真がこの本にも載っていますが、ヘルメット姿がトレードマークのようです。

「七合目」四つの登山ルート

佐々木さんが毎日登るのが「富士宮ルート」。標高差1376mと出発点の標高は高く、

所要時間も短いですが、一番急峻で厳しいコースです。私たちも、いつもこのルート

です。(下山に、途中から宝永山へ行くため御殿場ルートを二度通りました)

「八合目」高山病について

上手な歩き方のコツ、苦しいときのいろんな克服法など、山歩きにあまり慣れない人

に参考になる秘訣が記されています。

最近は小屋で酸素缶なども売っていますが、あくまで気休め。「治療は下山の他なし」

というのは、変愚院たちの経験でもよく分かります。

ちなみに変愚院夫婦の秘訣は六合目で宿泊して、できれば宝永山辺りで高度順化して

おくこと。おかげで、ご一緒した人も含め、悪天以外はこれまで登頂率100%です。

「九合目」

ご来光、大展望などの他、いろいろな「ご利益」楽しみ、見どころが紹介されています。

お鉢巡り、測候所の思い出、金明水、銀明水…。

変愚院の蛇足ですが、これは大沢崩れに現れた影富士です。もちろん、登った人に

しか見ることのできない珍しい光景です。

「山頂」富士山に登る資格のない人たち。

色んな人がいるものです。この富士宮口山頂にある浅間神社の前で寝そべっていた

若者との口論の様子が詳しく記されています。そして「山小屋主がいったこと」で

宝永山荘の渡井さんが再登場。静かに佐々木さんの怒りを自省へと変えていきます。

「剣ヶ峰」

最終章は「山頂の上の山頂」として、さまざまな恐怖体験…遭難一歩手前の状況が

赤裸々に記されています。変愚院にも同じような経験…雪山での滑落、幻覚、など

があり、共感するところが多いのです。

とくに最後は「祈り」。自分の力ではどうにもならないときに人は何者かに縋る他

ありません。神、仏、ご先祖…いや山そのものに祈るのかもしれません。山に登る

回数が増えて、つい失ってしまっている謙虚さを思い出させてくれる試練。

「登らせてもらう」という気持ちを忘れずに、私たち変愚院夫婦もまだまだ歩き続

けていきたいと思っています。

この本を読んだ人は、今年こそ、今年も、「富士山に登ろう」という思いを強くする

に違いありません。

佐々木茂良さんについては、2008年のこのBLOGでご紹介したことがあります。

その佐々木さんから6月14日付けの「富士山レポートと刊行本のお知らせ」というお手紙

を頂きました。

「今年は富士山南麓を震源とする震度6の地震が発生…スカイライン道路に亀裂が生じ…

例年5月当初から開始するはずの私の富士登山は6月3日にずれ込み…今年はまだ10回

だけの登頂です。」

凄い!変愚院夫婦などは10年以上かけて、まだ10回の登頂です。

お手紙は、佐々木さんが初めての著書「まいにち富士山」を新潮社から刊行されること、

できれば「本をお持ちして、日ごろのご無沙汰を詫びるのが礼にかなう…」と思ったが、

「印税を東日本大震災義捐金に充てる手続き」をすでにとったので、本状だけの挨拶に

なったこと、またパソコン音痴なので、できればBLOGで紹介して欲しい…という内容で

した。

発売日を待って近所の書店で購入しました。

非常に読みやすい文章で、気取ったところや衒いもなく、また失敗談までが淡々と語ら

れています。飄々としたお人柄がうかがえるような、さわやかな読後感が残りました。

本書内容はオビの裏表紙にあたるところの「はじめに」と「おわりに」に挟まれた

五合目~剣ヶ峰の章建てになっています。

<以後、写真は変愚院撮影の各合目の様子で、本書の内容と直接関係ないものもあります>

「五合目 山頂はいつも見えている」

どちらかというと「八合目」でのエピソードにふさわしい写真です。五合目へ降りてきた

佐々木さんが「頂上まで何時間かかる」と聞かれ、「平均五、六時間」と答えて不審な顔

をされたという話。実は私たちにも同じようなことを聞かれた経験があります。すぐそこ

に見えているので「駐車場からちょっと登ってやろう」という輩は結構いるようです。

この章では六合目の宝永山荘の渡井さんご夫婦が登場します。ご主人の正弘さんの話は、

後の「山頂」でも出てきます。変愚院夫婦の富士登山はここがベースです。名物は後ろ

の幟にも見える「富士宮やきそば」。これを食べるだけに登ってくる人にも会いました。

登頂を終えて「焼そば」を肴に生ビールを飲むのが最高のご馳走です(ただし、もう

一泊するときです)。

「六合目」の章は、装備について。

これは2008年10月4日、富士山剣ヶ峰での佐々木さんとの記念写真。

同じような写真がこの本にも載っていますが、ヘルメット姿がトレードマークのようです。

「七合目」四つの登山ルート

佐々木さんが毎日登るのが「富士宮ルート」。標高差1376mと出発点の標高は高く、

所要時間も短いですが、一番急峻で厳しいコースです。私たちも、いつもこのルート

です。(下山に、途中から宝永山へ行くため御殿場ルートを二度通りました)

「八合目」高山病について

上手な歩き方のコツ、苦しいときのいろんな克服法など、山歩きにあまり慣れない人

に参考になる秘訣が記されています。

最近は小屋で酸素缶なども売っていますが、あくまで気休め。「治療は下山の他なし」

というのは、変愚院たちの経験でもよく分かります。

ちなみに変愚院夫婦の秘訣は六合目で宿泊して、できれば宝永山辺りで高度順化して

おくこと。おかげで、ご一緒した人も含め、悪天以外はこれまで登頂率100%です。

「九合目」

ご来光、大展望などの他、いろいろな「ご利益」楽しみ、見どころが紹介されています。

お鉢巡り、測候所の思い出、金明水、銀明水…。

変愚院の蛇足ですが、これは大沢崩れに現れた影富士です。もちろん、登った人に

しか見ることのできない珍しい光景です。

「山頂」富士山に登る資格のない人たち。

色んな人がいるものです。この富士宮口山頂にある浅間神社の前で寝そべっていた

若者との口論の様子が詳しく記されています。そして「山小屋主がいったこと」で

宝永山荘の渡井さんが再登場。静かに佐々木さんの怒りを自省へと変えていきます。

「剣ヶ峰」

最終章は「山頂の上の山頂」として、さまざまな恐怖体験…遭難一歩手前の状況が

赤裸々に記されています。変愚院にも同じような経験…雪山での滑落、幻覚、など

があり、共感するところが多いのです。

とくに最後は「祈り」。自分の力ではどうにもならないときに人は何者かに縋る他

ありません。神、仏、ご先祖…いや山そのものに祈るのかもしれません。山に登る

回数が増えて、つい失ってしまっている謙虚さを思い出させてくれる試練。

「登らせてもらう」という気持ちを忘れずに、私たち変愚院夫婦もまだまだ歩き続

けていきたいと思っています。

この本を読んだ人は、今年こそ、今年も、「富士山に登ろう」という思いを強くする

に違いありません。