74 金剛山(1125m)

(こんごうさん)大阪・奈良府県境の金剛山地主峰。古くは葛木山と呼ばれ役行者開基といわれる修験道の聖地であった。山頂に葛木神社、転法輪寺、国見城址などが残る。

最高地点は葛木岳で葛木神社の本殿裏にあるが、神域のため立ち入ることはできない。そのため北側に少し降りた国見城址が山頂とされている。

三角点は湧出岳1,112mにある。(正面鉄塔の見えるところ)他に大日岳1,094mのピークがあるが、所在は奈良県御所市。大阪府の最高地点 (1,053m) は、千早園地の一角にある。

大阪側の千早には、南北朝時代に後醍醐天皇の皇位継承に伴い足利氏と戦った楠正成の拠点とした千早城址がある。大阪側にロープウェイもかかり、大勢の登山者で賑わう。特に冬季・霧氷の時期には学校などの集団登山も盛んである。北の屯鶴峰(どんずるぼう)から南の槇尾山までの全長45km、金剛葛城山系の稜線を縦走する長距離自然歩道、ダイアモンドトレイル(ダイトレ)の中心部であり、山頂社務所前の登山回数表示板で知られる回数印を楽しみに毎日登る人も多い。1万回も山頂に立った人がいるのに、私たちは過去60回を越したに過ぎない。

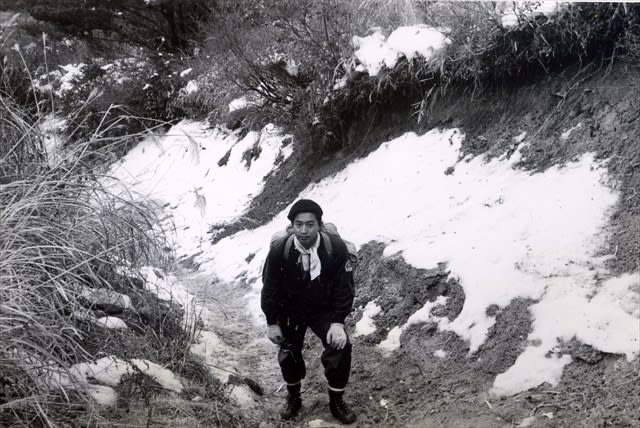

登山路は西の大阪側、東の奈良側から合わせて30以上のコースがある。私が初めて金剛山を歩いたのは1959年1月である。紀見峠から南尾根(今のダイトレ)を縦走して頂上に着いたのは12時50分、16時40分御所に降りた。その後、大阪側からも何度か登ったが、以下、よく歩く奈良側のコースの一部を記す。

郵便道(登り3時間)

昭和10年に山頂の葛城神社が今の建物になってから終戦直後まで、郵便屋さんが奈良側から社務所に郵便物を運んだルートである(今は大阪側千早局管轄)。短いがかなり急な箇所もあり、配達した人の苦労が偲ばれる。

登山口の高天には葛城古道が通り、古跡・鶯宿梅が近く、立派な駐車場ができている。この辺りは金剛山中腹で標高400~の台地になっていて、いかにも神話の高天原伝承地にふさわしい趣がある。近くは今年(2014)5月に登ったが、高天神社から高天滝への道が前年の大雨で崩壊し、迂回するようになっていた。

7mほどの高天滝の上で、古くからの道と合流して山腹に取り付く。

鬱蒼としたヒノキ林の中の急な道を標高800m付近まで登ると、勾配が弱まり快適な尾根道となる。この付近からは一帯の斜面を彩るイカリソウの大群落である。ここを過ぎると一部崩壊した場所もあるが、ロープなどが張られてよく整備されている。

水場「天剛水」から最後の急坂になり、500段の階段道を登り切ると、水越峠へ続くパノラマ道上部に出る。

すぐ「史跡・金剛山」の標識がある一の鳥居である。

下山は、一の鳥居からパノラマ道に入り水越峠に向かってどんどん下ると、最初は溝状に掘れた道で、やがて杉林の尾根道となる。白雲岳の左山腹を捲き終わり、右の支尾根に入る。ここは春にはショウジョウバカマの大群落。正面に美しい三角形の高見の鋭鋒を見ながら下ると里が近いことを思わせる林道に出会い、右折して高天の村の上を通って神社に帰る。

石ブテ尾根(3時間)

金剛山北面のバリエーションルートの一つ、豪快な登りで一気に高度を上げて大日岳に達する。

水越トンネルで大阪側へ抜けた旧国道との出合は格好の駐車場所になっている。トイレの横から石ブテ林道に入ると、すぐ北尾根への分岐があるが、見送って谷を左に見ながら直進する。

林道を上っていくと大きな砂防ダムがあり、堰堤のコンクリートに楠正成のタイル画が埋め込まれている。尾根の取り付きには、うっかりすると見落としそうな赤テープが細い木の枝に巻き付けてある。細い踏み跡は尾根末端より少し上部に出るが、初めからかなりの勾配である。30分ほど登って河内平野の眺めのよい小台地にでて、さらに急坂が続く。小さなピークを超すと左側は自然林、右手は植林のなだらかな尾根になる。道は細いながらはっきりして、ところどころ赤ビニールの目印もある。

右に北尾根を見ながらのんびり歩くうちに、急に背丈を遙かに超す熊笹の中に突入する。やっと抜け出して雑木林の中をさらにもう一つピークを越す。左に太尾と呼ばれる尾根が見える。しばらく進んだ「六道の辻」はこの太尾からの合流点である。ここから右折すると道はグンとよくなり、やがて大日岳頂上に着く。

ここには昔は電波塔があって格好の目印だったが、現在は撤去されてススキ原になっている。この先の十字路を直進して山頂広場のざわめきが聞こえくると、少し下って社務所と売店の間の広場に出る。

目の前には牛王像を前にした行者堂が立ち、春はニリンソウの白い花で覆われる。左は転法輪寺、右は国見城址へ続いている。

国見城址の金剛桜

国見城址の金剛桜

穂高岳山荘から奥穂

穂高岳山荘から奥穂