昨(8月29日)夜、梅田の第一ビルでJAC関西支部の夏季懇談会がありました。

毎年この会の楽しみは、懇談会に先立つ山をテーマにした講演です。

この夜の講師は会員の内田嘉弘氏で「東チベットの旅…樹葬のことなど」と題したお話しを聞きました。

内田さんは奥駈道など何度かご一緒に歩いたことがありますが、本当に笑顔の優しい、そしてお話しの楽しい方です。

1972年の韓国・韓新渓谷の冬季初遡行、75年のパキスタン、プリアン・サール峰(6293m)初登頂をはじめ、様々な登山経験をお持ちです。

65歳を過ぎてからは公認ガイドを引退されて、「登山から旅へ」へ変わったとおっしゃっています。

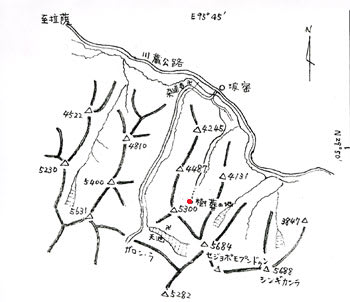

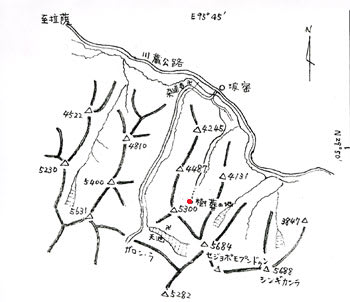

この日のお話しは昨(2006)年秋に奥様もご一緒の「東チベット、ラサからチャムドへの旅」です。

なお、奥様は以前このBLOGでもご紹介しました、マナスルの女性初登頂者です。

樹葬の地はぐるりを5000mを越す氷河を持つ高峰に囲まれた、標高2200~2300mの静かな森の中にあります。

村の外れから林道をジープで走ると、車止めがありチョルテンが6つ、近くの木には白い布を張り巡らせてあり、敬虔な気持ちになったそうです。

ちょうど二人の若い尼さんが来て案内してくれ、15分ほど歩いたところが樹葬の地です。

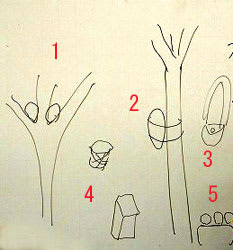

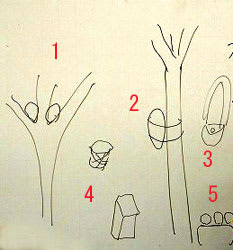

これはスケッチの得意な内田さんが白板にすらすらと書かれた樹葬の図です。

(JAC会員中島隆氏撮影の写真より)

薄赤色の毛布で遺体をくるみ、1は木の枝の間にカゴをおいて入れたある。2は樹幹にくくりつけてある。3はこのような肩掛け鞄に入れて木にかけてある。4は容器にいれて地面に置いてある。このように様々な形態があるようです。

5は平らな岩の上に並べられた頭蓋骨。全て小さいもので幼児のもののようだったそうです。

あとで良く調べると、樹葬の対象になるのは8歳以下の子供だということです。

それにしても火葬、土葬の他に「鳥葬」「水葬」までは知っていましたが「樹葬」という風習があるのははじめて知りました。内田さんも、民俗学に興味があるのでチベットについて更に勉強したいとおっしゃっていました。

毎年この会の楽しみは、懇談会に先立つ山をテーマにした講演です。

この夜の講師は会員の内田嘉弘氏で「東チベットの旅…樹葬のことなど」と題したお話しを聞きました。

内田さんは奥駈道など何度かご一緒に歩いたことがありますが、本当に笑顔の優しい、そしてお話しの楽しい方です。

1972年の韓国・韓新渓谷の冬季初遡行、75年のパキスタン、プリアン・サール峰(6293m)初登頂をはじめ、様々な登山経験をお持ちです。

65歳を過ぎてからは公認ガイドを引退されて、「登山から旅へ」へ変わったとおっしゃっています。

この日のお話しは昨(2006)年秋に奥様もご一緒の「東チベット、ラサからチャムドへの旅」です。

なお、奥様は以前このBLOGでもご紹介しました、マナスルの女性初登頂者です。

樹葬の地はぐるりを5000mを越す氷河を持つ高峰に囲まれた、標高2200~2300mの静かな森の中にあります。

村の外れから林道をジープで走ると、車止めがありチョルテンが6つ、近くの木には白い布を張り巡らせてあり、敬虔な気持ちになったそうです。

ちょうど二人の若い尼さんが来て案内してくれ、15分ほど歩いたところが樹葬の地です。

これはスケッチの得意な内田さんが白板にすらすらと書かれた樹葬の図です。

(JAC会員中島隆氏撮影の写真より)

薄赤色の毛布で遺体をくるみ、1は木の枝の間にカゴをおいて入れたある。2は樹幹にくくりつけてある。3はこのような肩掛け鞄に入れて木にかけてある。4は容器にいれて地面に置いてある。このように様々な形態があるようです。

5は平らな岩の上に並べられた頭蓋骨。全て小さいもので幼児のもののようだったそうです。

あとで良く調べると、樹葬の対象になるのは8歳以下の子供だということです。

それにしても火葬、土葬の他に「鳥葬」「水葬」までは知っていましたが「樹葬」という風習があるのははじめて知りました。内田さんも、民俗学に興味があるのでチベットについて更に勉強したいとおっしゃっていました。