畑に置いたまま冬囲いしたハクサイを全て取り込みました。

品種は「郷秋80日」。年内には殆どが完全結球していました。

冬囲いは12月21日に2通りの方法で行っています。

2畝のうち1畝は畑に置いたまま、1畝は室内に取り込み囲いました。

こちらが作業場の中に取り込んで囲ったハクサイ。主にこちらから先に消費しています。

2畝のうち1畝は畑に置いたまま、1畝は室内に取り込み囲いました。

こちらが作業場の中に取り込んで囲ったハクサイ。主にこちらから先に消費しています。

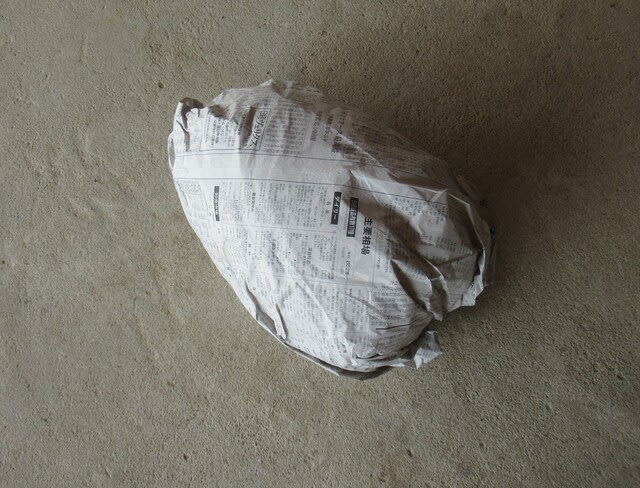

外葉を数枚残して新聞紙で包み、逆さまにして寄せています。

この方法は大雪や厳冬でも影響を受けず確実な方法です。

1個開いてみると全く問題ありません。

1個開いてみると全く問題ありません。

十分な外葉を付けて包んでいるので数枚を剥げば綺麗な結球で鮮度も殆ど変わりません。

こちらが畑でそのまま囲ったハクサイ。

こちらが畑でそのまま囲ったハクサイ。

不織布で覆いをしています。まだ数株穫っただけです。

一般に行われている方法で、囲うと言っても外葉を縛る最も簡便な方法です。

しかし、当地のような寒冷地では大雪や凍害を受けるリスクが常にあります。

しかし、当地のような寒冷地では大雪や凍害を受けるリスクが常にあります。

案の定、今年は1月中旬までは好天で暖冬傾向だったものの大寒の日から一変しました。

最低気温は連日-5℃以下、-7、8℃を記録した日もあります。20数㎝の積雪もありました。

外葉は十分に付けて縛りましたが、さすがに変色し、枯れた葉が目立ちます。

最低気温は連日-5℃以下、-7、8℃を記録した日もあります。20数㎝の積雪もありました。

外葉は十分に付けて縛りましたが、さすがに変色し、枯れた葉が目立ちます。

数日前穫ってみたところ割れ始めた株があったので、助っ人の応援を得て取り込みました。

枯れ葉が思いのほか多く、凍害を受け腐った株もあったので外葉は畑で外してしまうことにしました。

これくらいなら上々の大玉です。

枯れ葉が思いのほか多く、凍害を受け腐った株もあったので外葉は畑で外してしまうことにしました。

これくらいなら上々の大玉です。

この大株は割れていました。大寒前は好天だったので中では花芽が生長しているでしょう。

割れた株と凍害を受けた株が数株あり、それらは早めに消費します。

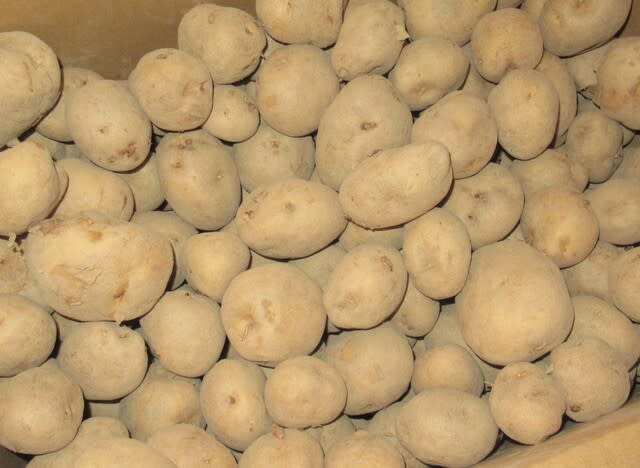

作業場の下屋に運び込みました。

作業場の下屋に運び込みました。

すぐ消費する数個以外は、新聞紙に包んで作業場の中に囲い直します。

外葉を外してしまったので、利用する際はさらに2、3枚剥くことになるでしょう。

大玉は新聞紙2枚をずらして包みます。

初めから中に取り込んだハクサイと区別し、逆さまにしてきっちり並べます。

右が当初から取り込んだもの。左が今回取り込んだもの。

凍害を受けた株は外葉を多く剥いたので、小さくなっています。

元々小振りのハクサイの方が凍害を受けやすく、より小さくなったようです。

残っているのは3㎏以上の大玉が多く、これを消費し尽くすのは難しいでしょう。