廃道から10年経った函嶺洞門の期間限定一般公開。

昨日は塔ノ沢駅から洞門到着までを書いたけど、今日は本命とその後。

全ルートはこんな感じのお散歩だよ

洞門入口の川上側に着いたけど、そこからは入らずに川向こうに回った。

外からの眺めも撮っときたかったからね

車や自転車で通過中に「チラリ」と横目で見るだけだったけど、今日はじっくり見ときたかったから。

まだこの洞門しか通れなかったころは、ここ 嫌いだった。

狭くて、曲がってて、渋滞の元凶になってたからね。

それが通れなくなるとなんか、寂しい気分になるのが不思議。

いつもはこんなんで入れないけど

今日は入れるぜぇい♪

川下側から入る

「あれ?こんなに広かったっけ?」

記憶では車ですれ違いにとても苦労する狭い隧道。

それが徒歩だと広く感じるようだ。

まあ記憶なんて、そんなものさ。

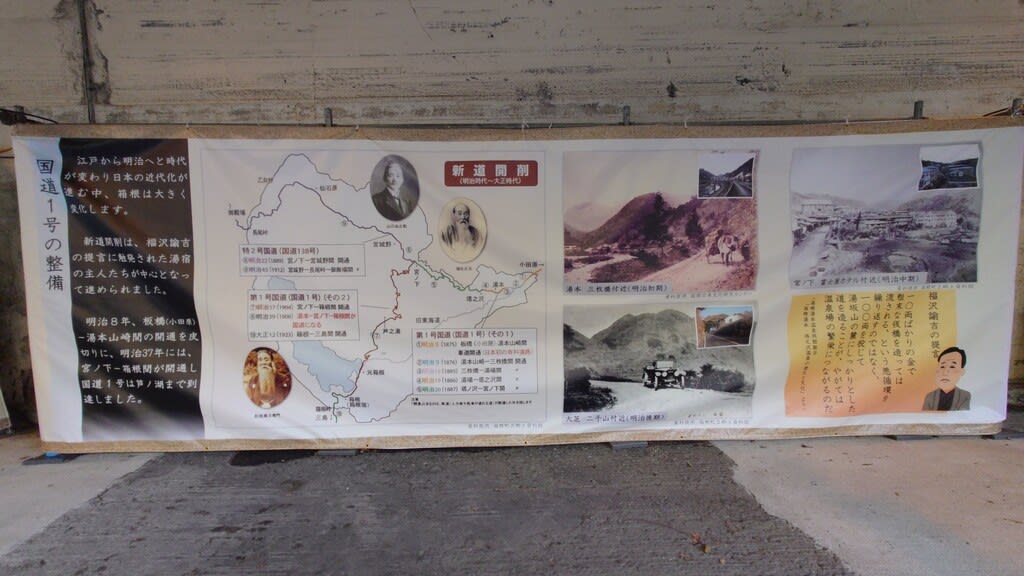

中にはいくつもの展示物が

かってこの地点は難所で、幾多の災害毎に道路が崩壊していたとのこと。

中央の写真がその昔を伝えている

1923年の関東大震災においても崩落した。

その復興にあたっての福沢諭吉の提言が記されていた。

「10両ばかりの金で粗末な仮橋を造っては流される、という悪循環を繰り返すのではなく、100両を投じて湯坂山の麓にしっかりとした道を造ることが、やがては温泉場の繁栄につながるのだ」

さすがは一万円札 d(^^)

俺の財布からはいつも家出してって帰ってこないけどな~

この洞門が建設中であった昭和5年、北伊豆地震でまたも被害を受けた。

その時の支柱のズレはそのまま残されている

その段差に手を当てたところ、指に「ポタリ」と水滴が落ちてきた。

泣いてるのかな?

廃道になった寂しさか、久しぶりに一般人が通ったことへの嬉し涙か

こっちも泣きたくなっちまったぜぇい

そこで一句 ; 歳とって 涙腺緩む お年頃

さて「函嶺洞門」とは

「函」は「はこ」とも読み、「箱」ね

「嶺」は「山」の意

つまり「函嶺」は「箱根山」を意味してんだって。

昔の人はイキなネーミングを好むよね。

嫌いじゃない (^^)

その洞門が廃道になったのは僅か10年前。

それまでは箱根駅伝もここを通ってたんだよね。

左写真の これ

伴走車がサイドカーだよ

カッコいいね

来年は原監督、これやってくんないかな?

そうこうしてたら川上側の出口に辿り着いた。

その出口の左手には

関東大震災で亡くなられた方々の鎮魂のお地蔵様

洞門を振り返る

左手には歩行者用の通路が

こちらも「こんなに広かったっけ?」と思う記憶の錯覚。

今は通行禁止だけど、これだけでも常時解放してくんないかな。

洞門が老朽化してるから難しいかもしんないけど・・・

さあ、引き返すか

天井も壁も、かなり傷んでるね。

こんな状態でも一般開放に繋げてくれた関係者の方々、感謝だよ m(_ _)m

明日(1/7)が最終日だけど、次はいつ来れるのかな?

「ありがと、お疲れ様」とスタッフの方にお礼を言って洞門を出、早川沿いに下る と

ここらは何度も車や自転車で通っていながらも気づかなかった これ

「空気膨張式ゴムゲート」って、これか(驚)

どうやらこの3本の黒いチューブに空気を注入し、ゲートを持ち上げる仕組みらしい。

「土木遺産」なんてのも初めて知れたし、徒歩散歩やっぱ 楽しいね♪

そんな散歩の終着点は箱根湯本

賑わいが戻ってきたね♪

コロナ下ではこんなんだったから

(2021 10 27)

日常が戻ってきて、嬉しいね (^^)

さて散歩の閉めくくりはやっぱ、温泉だよね

箱根湯本駅に隣接するこの「かっぱ天国」

老朽化が顕著で、階段のカーペットは擦り切れ放題

「露天風呂」と証しながらも、眺望なし

カランは温度調節が難しいうえに、隣がお湯をひねるとこちらは一気に冷水に(ヒ~)

食堂はあるけど

メニューは カレー・数種そば・ソーメン のみで、さほど美味しくない

「そんなとこ、何で行くの?」

それはね

・ひなび感にたまには浸りたい

・空いてる(今日Max時で3人)

・安い(入浴900¥)

・とにかく〆のビールさえあればいい

・箱根湯本駅直近だから帰るのが楽

おしゃれな温泉を望む方には、お勧めできないけどね~

そんなんで、自分的には楽しかった散歩だったよ