陰謀論と申しますと、どこか胡散臭く聞こえるのですが、‘戦争利益共同体’による戦争の誘導を戦争ビジネス論と表現すれば、多くの人々が真剣に受け止めてくれるかも知れません。もちろん、戦争ビジネス論も死の商人に焦点を当てた一面的な表現に過ぎず、その長期的なメカニズムを含めた全体像を描こうとすれば、別の言葉を要することでしょう(戦争統制経済化論や戦争全体主義化論・・・)。また、‘戦争利益共同体’を世界権力の別称と捉え、平和的手段による全体主義下の手段であるとしますと、デジタル社会化の促進による所謂デジタル全体主義化につきましては、さらに違った表現を探さなければならないかも知れません(世界権力人類支配論・・・)。何れにしましても、今日、人類の頭上には、一網打尽に人類の家畜化を狙う‘捕獲ネット’が降りてきているように思えます。

さて、最も一般的に受容性が高いと推測される戦争ビジネス論なのですが、同論は、各国政府やマネーの動きを注意深く観察すれば、半ば実証されているに等しいとも言えましょう。戦争回避、停戦、和平、そして、平和的な解決手段が数多ありながら、何故、‘都合良く’戦争が起きてしまうのか、そして、長引かされるのか、その謎も、同論は見事に解き明かしてくれるのですから。そして、この現実に対する説明力が、今日の政治に影響を与えないはずもありません。静にかつ確実に人々の政治に対する認識を変えてゆくからです。

戦後の米ソ対立を軸とした冷戦構造にあって、左右の二項対立は、国際社会のみならず、自由主義国国内の政治的構造でもありました。日本国ではしばしば五十五年体制とも称されたのですが、保革の左右対立が、民主主義国家における多数決の原則と相まって、イデオロギーの選択として常に二者択一を国民に迫っていたとも言えましょう。同構図にあって、国民は保守か革新かのどちらか一方を支持せざるを得なかったのです。米ソ冷戦終焉の後も、中国の台頭を背景に国際社会は新冷戦の様相を帯びると共に、国内にあっても保守対リベラルの対立構図は完全なる解消には至りませんでした。それどころか、政治の世界が多様化に向かうのではなく、逆に、保守とリベラルとの差異や境界線が曖昧になり、逆転現象まで起きることとなったのです。そして、自由、民主主義、法の支配と言った諸価値の実現を謳いながら、保守政党であれ、リベラル政党であれ、全体主義への一本道に向けて歩み始めたのです。

おそらく、最初に‘化けの皮が剥がれた’のは、左派のリベラルであったかも知れません。言論統制の域に達した過激なポリティカルコレクトネスやファクトチェック等に象徴されるように、リベラルによる欺瞞や偽善が明らかとなったからです。前回のアメリカ大統領選挙でも、民主党側に選挙不正疑惑が上がったのも、同党の清廉なイメージ並びに信頼性を著しく損ねることとなりました。そして、今般の戦争ビジネス論は、保守派やタカ派の側により深刻なダメージを与えるかもしれません。

戦争によって富を得る人々は、戦争や安全保障上の脅威がなくなりますと利益の源泉を失うことになります。これらの人々こそ、戦争を起こす動機を持つ人々とも言えるのですが、実際に、安全保障上の緊張を高める、あるいは、戦争を誘発するためには、水面下にあって工作活動を行なう必要があることは言うまでもありません。裏工作については、次回のアメリカ大統領選挙において台風の目とも称され、民主党を離党して無所属での立候補を表明しているロバート・ケネディ・ジュニア氏が、全世界の紛争におけるCIAの関与を指摘していますが、アメリカのCIAに限らず、戦争当事国としての適性を持つ全ての諸国の政界、官界、財界、マスメディア、教育界等に対して働きかけを行なっていることは容易に推測されます。

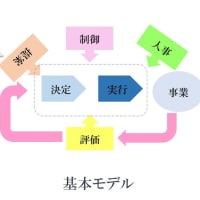

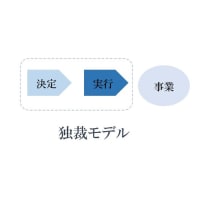

それでは、戦争を起こすには、どのような‘準備’が必要なのでしょうか。先ずもって細心の注意が払われていると推測されるのは、‘自然に見える’というものです。誰もが思わず納得してしまうようなカバー・ストーリーを作り、それを信じ込ませなければならないのです。このためには、常に国家間に対立要因があることが望ましいのは言うまでもありません。領土に関する問題であれば、即、戦争に発展し得ますので、なお望ましいと言えましょう。また、戦争の当事国、あるいは、周辺諸国に安全保障上の脅威を与える国の国家体制としては、独裁体制の方が民主主義体制よりもコントロールが容易となります。一人の人物に権力を集中させておけば、指令一つでその人物を外部から操り、思いのままに軍事的緊張を高めたり、開戦を決定させることができるからです(つづく)。