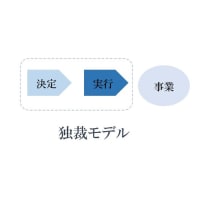

ロシアと交戦状態にあるウクライナでは、今月5月20日に任期満了を迎えたウォロディミル・ゼレンスキー大統領が続投を表明しています。大統領職の継続は、同国では大統領選挙が実施されず、同国が民主制から戦時独裁体制へと移行したことを意味します。民主制から独裁制への移行は、戦間期におけるドイツのヒトラー政権の誕生にも見られましたが、今般のウクライナでの出来事は、戦争が体制移行を伴うことを示す同時代的な事例と言えましょう。

ゼレンスキー氏が大統領選挙に当選し、圧倒的な支持率をもって同職に就任したのは2019年5月20日のことです。同氏は、ひょんなことから大統領となった人物が持ち前の正義感からウクライナを腐敗政治から救うという筋立てのドラマ、『国民の僕』に出演し、ヒーロー役、即ち、大統領役を務めたコメディアンでした。ウクライナ国民が同氏を大統領として歓迎したのも同ドラマを抜きにしてはあり得ず、いわばマスメディアが生み出した大統領であったとも言えましょう(なお、同ドラマを作成したテレビ局のオーナーは、ユダヤ系オリガルヒのイーホル・ヴァレリヨヴィチ・コロモイスキー・・・)。

5年前の大統領選挙では、国民の大多数がゼレンスキー大統領に期待したのは、ドラマで演じた大統領の如く、長らくウクライナの政界に染みこんでいた汚職体質の一掃であったはずです。現実とフィクションとの区別がつかないまま、国民は後者のイメージで前者を大統領に選んだのであり、ロシア相手の戦時の指導者となるとは想定外であったことでしょう。つまり、ウクライナの民主体制にあって国民の主たる投票の判断基準は汚職対策への期待であり、決して戦争指導者ではなかったはずなのです。

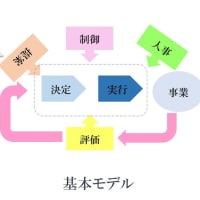

そして、このウクライナの事例は、民主的選挙制度の弱点を示してもいます。それは、国民は、選挙時点での内外の状況、あるいは、その時点で予測できる範囲においてしか投票先を選ぶことができず、その後に起きる不測の事態や予想外の変化に対しては無力となってしまう問題です。この側面は、ロカルノ体制を打破するドイツの‘救世主’としてヒトラーを積極的に支持する国民が少なくなかったドイツの歴史的事例とは異なっています。今日のウクライナのゼレンスキー大統領続投は、選挙後に重大なる事情の変化がありながら、大統領が居座ってしまう事例なのです。

民主的な選挙制度は、状況に合わせた為政者の交換がそのメリットの一つです。ところが、いざ戦時下ともなりますと、権力の空白が生じる、国民が安全に投票所に向かうことができない、あるいは、職務の継承における混乱や不安定化が懸念されるといった理由から、選挙の実施が難しくなるのです。また、敵国による選挙干渉もリスクの一つとして指摘されています。かくして戦争は、民主主義体制の国家であったとしても、独裁体制への移行に口実を与えてしまうのです。

国民の側も、有事にあっては戦時独裁体制への移行も致し方ないとして受け入れてしまう警告にあります。そして、この受容的心理が、むしろ、独裁体制を常態化し、戦争を長引かせるという結果を招いているとする見方もできるのです。もっとも、この国民の独裁容認は、心理作戦がもたらした一種の思い込みであり、実際には、大統領選挙の実施は不可能なことではないのでしょう。ウクライナであれば、国民が戦争の継続を望むのであれば、ゼレンスキー大統領が当然に再選されるでしょうし、戦争の早期終結を公約に掲げた候補者が当選すれば、民意は、戦争継続にはないこととなりましょう。

日本国内で憲法改正の論点ともなっている非常事態条項の新設が危惧されるのも、上述した民主主義の弱点に因ります。目下、岸田内閣の支持率は20%台という低迷状態にありますが、予期せぬ緊急事態が発生し、有事ともなりますと、岸田首相に権限が集中すると共に、日本国でも戦時独裁体制へと移行します。そしてその体制は、グローバルな戦争利権が絡むことにより、長期化することが予測されるのです。国民の信頼なき指導者の長期独裁化のリスクを考慮すれば、むしろ、戦時こそ選挙を実施すべきとも言えるのです。

なお、ブラウン管から現実の政治に飛び出してきたゼレンスキー大統領の登場は(今日ではブラウン管ではなく液晶画面でしょうが・・・)、同大統領と同じくコメディアンであったチャールズ・チャップリンが監督・主演を務めた『独裁者』を思い起こさせます。銀幕の世界に留まる同作品では、自由で平和な時代の到来を予測させるハッピーエンドで幕を閉じるのですが、現実のウクライナは、逆に、国民は戦時独裁体制という檻の中に閉じ込められてしまいました。5年前の就任式にあっては高揚感に満ちて笑顔を振りまいていたゼレンスキー大統領は、今では、陰鬱で疲れた表情を浮かべながら大統領の執務席に座っているそうです。喜劇俳優から悲劇俳優に転じたかのように。そして、あるいはこの現実こそ、世界権力が配置した俳優達が入れ替わり立ち替わり自らの役を演じる、壮大なる劇であるのかもしれないとも思うのです。