女性ヴォーカルで一番好きなのは、サラ・ヴォーンです。 それも、まだ若かった頃のサラ・ヴォーン。

After Hours / Sarah Vaughan ( Columbia CL 660 )

このレコードは、女性ヴォーカルの中で1番好きなレコードです。 名盤ガイドなどでは定番扱いなのでコレクターには相手にしてもらえない盤

なんでしょうが、昔、私がレコード漁りをしていた頃はこの初版の金文字・エンジレーベルのフラットディスクは隠れ稀少盤でした。

とにかく滅多に見かけない上に綺麗な状態のものが皆無で、当時はガタガタのキズ盤でも1万円では絶対に買えない有様で、少なくともビバリー・ケニー

なんかよりは遥かに入手困難でした。 当時(20数年前)、都内でヴォーカルに強かったトニーの西島さんやコレクターズの岡さんにこの初版が欲しい

という話をしましたが、岡さんからはこのエンジレーベルの綺麗なのはもう無理じゃないかと言われ、西島さんからは綺麗なのを見たのがいつだったか

思い出せないと言われる始末。 西島さんは優しくて、綺麗なのが入ったら取っといてあげるよと言ってくれましたが、それも叶わず・・・・

で、それから年月は流れて、無理だと言われた盤もジャケットも無傷の綺麗なやつをとうとう入手することができました。 ヤフオクで、500円です。

私はどうしても欲しかったので念のために3万円で札入れしたのに、誰も応札しなかった。 何と言うか、言葉もありません。

今どき、もう誰もサラ・ヴォーンなんて聴かないんですね。

エマーシーやルーレットに吹き込んでいた頃はレコードを量産していたせいか集中力や丁寧さがすっかり無くなってしまっていて好きではありません。

一般的に代表作と言われるブラウニーとやった盤も、あまり好きではない。 でも、若い頃の彼女の歌声には本当に神々しさのような気高さがあって、

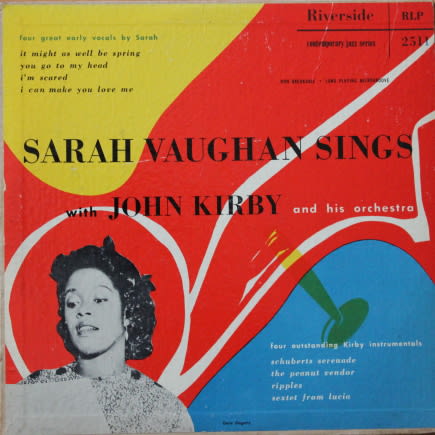

本当に好きです。 レミントンやリバーサイドの10inchやMGMのレコードも昔は愛聴していましたが録音が悪くて、彼女の神々しさが聴ける最後の時代が

このコロンビア録音なわけです。 そして後年のパブロ時代になると、今度は別の意味で歌に凄みと深みが出てきて、素晴らしくなります。

私は美人白人女性ヴォーカルが基本的に嫌いで、レコードもその99%は興味がないのですが、サラの若い頃のレコードだけはしっかり買おうと

思っています。

サラ・ヴォーンとくれば次はエラ・フィッツジェラルドが出てくるわけですが、私はエラの声質がどうしても好きになれなくてほとんど聴きません。

ただ何事にも例外はあって、これだけは愛聴しています。

Ella Fitzgerald Sings George and Ira Gershwin Song Book

ヴァーヴにたくさん録音があるわけですが基本的にどれも雑な創りのものが多いし、デッカ録音もなぜか精彩のないものばかりなのですが、

このガーシュウィン集だけは歌も演奏も驚くほど丁寧で、名唱ばかりです。 私は、Oh,Lady, Be Good! がこんなにも美しい唄だったんだ、

ということをこのアルバムで初めて知りました。 (巨匠たちがガチャガチャと速弾きするだけの曲だとばかり思っていました。)

この未発表音源を含むリマスターCDは音質がとても良くて重宝していますが、レコードもそのうちに買おうと思っています。