7時過ぎ。小口自然の家を出発する。この日は朝から雨模様だ。

橋を渡り、道路に出る。

道路からすぐに小口トンネルが見える。二つトンネルがあり、車が通らない旧トンネルの中を進む。

旧トンネルを出たところ。

小和瀬の渡し場跡。現在は橋が架かっているので、そのまま橋を渡り、反対岸に向かう。

民家の玄関先から石段を上ると、小雲取越の入り口だ。

小雲取越は、大雲取越に比べれば、比較的アップダウンが少なく、木立の中、快適なトレッキングが楽しめるという事で気楽に進んで行く。

桜茶屋跡に到着する。茶屋の前に桜の木があった事からその名がついたそうだ。

桜茶屋跡から15分ほどで桜峠に到着する。

賽の河原地蔵前に到着する。

賽の河原という事で、お地蔵様の前には、小石が積み上げられている。

小雲取越の最高点である百間ぐらに到着する。小雲取越の絶景ポイントと言われる場所で、熊野三千六百峰が一望できるといわれ、とりわけ夕景は絶景だという。

残念ながら絶景は見えないが、小さなお地蔵さまと共に、霧をバックに記念撮影。

ゆるやかな下りを進んで行く。

下地橋バス停に到着する。小雲取越はすんなり通過できた。ここからは、国道を進み、4キロほど先の熊野本宮大社を目指す。

熊野本宮大社の手前にある、大斎原(おおゆのはら)に寄っていく。熊野本宮大社はかつて、熊野川・音無川・岩田川の合流点にある大斎原と呼ばれる中洲にあったそうだ。江戸時代まで中洲への橋がかけられる事はなく、参拝に訪れた人々は歩いて川を渡り、着物の裾を濡らしてから詣でるのがしきたりだったという。ところが明治22年(1889年)の8月に起こった大水害が本宮大社の社殿を呑み込み、社殿の多くが流出したため、現在の熊野本宮大社がある場所に遷座したというわけだ。

神が舞い降りたという大斎原。当時、約1万1千坪の境内に五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿や能舞台など、現在の数倍の規模だったという。

大斎原の巨大な鳥居。いかに当時の熊野本宮大社の規模が大きかったのかが窺い知れる。

現在の熊野本宮大社に到着する。鳥居が大斎原と比べると可愛すぎる。

熊野大権現の幟が立ち並ぶ参道を進む。

神門の前には、今年の干支「丑(うし)」の大絵馬と大しめ縄が掲げられている。

神門から先の御社殿は、撮影禁止になっている。熊野本宮大社は、熊野三山の中心であり、全国に存在する熊野神社の総本宮だ。主祭神は家津御子大神(けつみみこのおおかみ・スサノオノミコト)をお祀りし、第一から第四の社殿は、国の重要文化財に指定され、100年を越える重厚な檜皮葺(ひわだぶ)きの屋根を見ることができる。

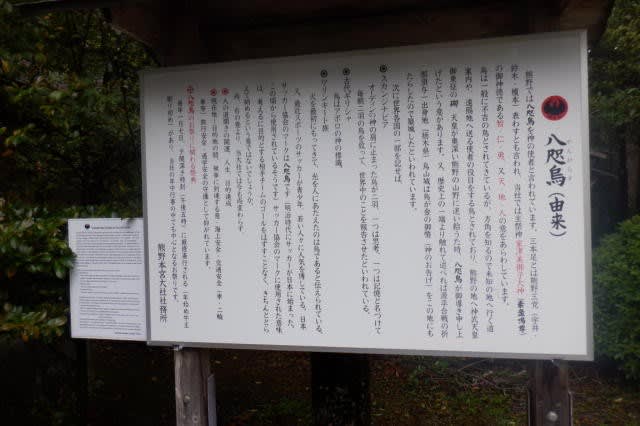

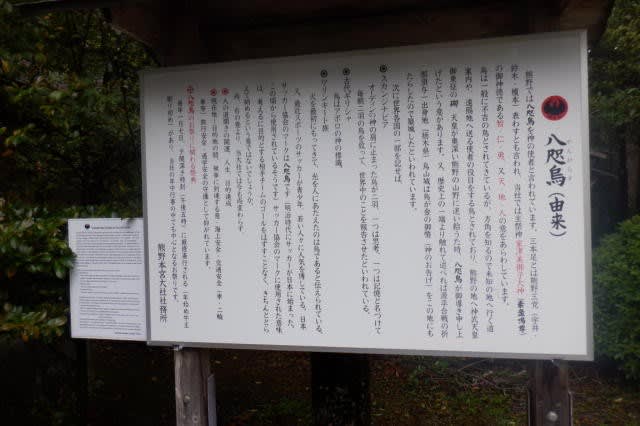

拝殿の左右には神の使いである三本足のカラス「八咫烏」のレリーフがある。

八咫烏の「八咫」とは大きく広いという意味だ。八咫烏は太陽の化身で三本の足があり、この三本の足はそれぞれ天・地・人をあらわすといわれている。

社務所前に黒い八咫烏ポストが設置されている。八咫烏ポストに手紙を投函すると、社務所で“出発の地より心をこめて 熊野本宮”というスタンプを押印してくれるそうだ。

熊野本宮大社を参拝した後は、むかし、上皇・貴族が下った川の熊野古道を体験するために、道の駅熊野川までバスで移動する。

参考1.2日目のコースマップ

参考2.2日目の高低図&コースタイム

「2021第6回熊野古道ジャーニーマラニック:中辺路編その2-2日目(川の参詣道)」に続く。

橋を渡り、道路に出る。

道路からすぐに小口トンネルが見える。二つトンネルがあり、車が通らない旧トンネルの中を進む。

旧トンネルを出たところ。

小和瀬の渡し場跡。現在は橋が架かっているので、そのまま橋を渡り、反対岸に向かう。

民家の玄関先から石段を上ると、小雲取越の入り口だ。

小雲取越は、大雲取越に比べれば、比較的アップダウンが少なく、木立の中、快適なトレッキングが楽しめるという事で気楽に進んで行く。

桜茶屋跡に到着する。茶屋の前に桜の木があった事からその名がついたそうだ。

桜茶屋跡から15分ほどで桜峠に到着する。

賽の河原地蔵前に到着する。

賽の河原という事で、お地蔵様の前には、小石が積み上げられている。

小雲取越の最高点である百間ぐらに到着する。小雲取越の絶景ポイントと言われる場所で、熊野三千六百峰が一望できるといわれ、とりわけ夕景は絶景だという。

残念ながら絶景は見えないが、小さなお地蔵さまと共に、霧をバックに記念撮影。

ゆるやかな下りを進んで行く。

下地橋バス停に到着する。小雲取越はすんなり通過できた。ここからは、国道を進み、4キロほど先の熊野本宮大社を目指す。

熊野本宮大社の手前にある、大斎原(おおゆのはら)に寄っていく。熊野本宮大社はかつて、熊野川・音無川・岩田川の合流点にある大斎原と呼ばれる中洲にあったそうだ。江戸時代まで中洲への橋がかけられる事はなく、参拝に訪れた人々は歩いて川を渡り、着物の裾を濡らしてから詣でるのがしきたりだったという。ところが明治22年(1889年)の8月に起こった大水害が本宮大社の社殿を呑み込み、社殿の多くが流出したため、現在の熊野本宮大社がある場所に遷座したというわけだ。

神が舞い降りたという大斎原。当時、約1万1千坪の境内に五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿や能舞台など、現在の数倍の規模だったという。

大斎原の巨大な鳥居。いかに当時の熊野本宮大社の規模が大きかったのかが窺い知れる。

現在の熊野本宮大社に到着する。鳥居が大斎原と比べると可愛すぎる。

熊野大権現の幟が立ち並ぶ参道を進む。

神門の前には、今年の干支「丑(うし)」の大絵馬と大しめ縄が掲げられている。

神門から先の御社殿は、撮影禁止になっている。熊野本宮大社は、熊野三山の中心であり、全国に存在する熊野神社の総本宮だ。主祭神は家津御子大神(けつみみこのおおかみ・スサノオノミコト)をお祀りし、第一から第四の社殿は、国の重要文化財に指定され、100年を越える重厚な檜皮葺(ひわだぶ)きの屋根を見ることができる。

拝殿の左右には神の使いである三本足のカラス「八咫烏」のレリーフがある。

八咫烏の「八咫」とは大きく広いという意味だ。八咫烏は太陽の化身で三本の足があり、この三本の足はそれぞれ天・地・人をあらわすといわれている。

社務所前に黒い八咫烏ポストが設置されている。八咫烏ポストに手紙を投函すると、社務所で“出発の地より心をこめて 熊野本宮”というスタンプを押印してくれるそうだ。

熊野本宮大社を参拝した後は、むかし、上皇・貴族が下った川の熊野古道を体験するために、道の駅熊野川までバスで移動する。

参考1.2日目のコースマップ

参考2.2日目の高低図&コースタイム

「2021第6回熊野古道ジャーニーマラニック:中辺路編その2-2日目(川の参詣道)」に続く。