昨日は、今年の5月に取材で出かけたギリシャのワインの記事を紹介しました。

その中で、ギリシャの伝統ワイン “レッツィーナ Retsina ”を紹介しましたが、軽くしか触れていませんでしたので、今日は掘り下げて紹介します。

ギリシャワインというと松ヤニの風味のする“レッツィーナ”が有名ですが、現地では“古き良きワイン”的な存在になっています。

とはいえ、古き良き伝統を守りながら、近年は モダンなレッツーナも多く登場しています。

まずは、基本的な造り方を紹介しましょう。

ギリシャのペロポネソス半島北部ディアコプト(Diakoopto)にあるTetramythos Winery(テトラミトス)を訪問した際に、オーナー兄弟が説明してくれました。

The bothers 左)兄 Aristos 右)弟 Stathis at Tetramythos Winery(Greece)

レッツイーナの起源は500年前(16世紀)になります。

ワインの劣化を防ぐため、ワインを入れた甕(アンフォラ)を松ヤニで封をしました。

松ヤニには防腐作用がありますが、それがわかっていたんですね。

現在もテトラミスワイナリーではレッツイーナづくりにアンフォラを使います。

フタの穴が重要な役割を果たします。

アンフォラの高さは1mくらいでしょうか

こちらが松ヤニを入れた袋(ティーバッグと呼んでいました)。

ワイン1トンに対して最大1kgまでの松ヤニが許可されています。

松ヤニ Pine resin

前年度に使用したものなので、すっかり乾いてコチコチで、匂いもほんのり。

松ヤニは松の樹皮から採取し、採取した段階ではドロドロしていますが、乾くと固くなりますので、それを袋に入れて使います。

松の種類は日本のものとは違うようです。

アンフォラにワインを入れたら、フタの穴に袋の紐を引っかけるようにして、松ヤニのティーバッグをワインに浸します。

フタの穴は、紐を通すためのものでした。

浸す期間は生産者次第で、ここでは2週間ほどだとか。

元のワインは、サヴァティアノやロディティスがよく使われるそうです。

Tetramythos Retsina NV Organic (Greece, Aegialia)

彼らのレッツィーナはロディティス100%。樹齢の高いブドウを使っており、栽培はオーガニック。

やや濃いめの黄色がかった白ワインで、飲むと、あの独特の松ヤニの風味がやはりあります。

でも、強烈ではなく、ワインそのものの味わいはピュア。

悩むところではありますが、せっかくなので、1本買ってきました。

その後、滞在中にいくつかのレッツィーナに会い、最終日には飲み比べも!

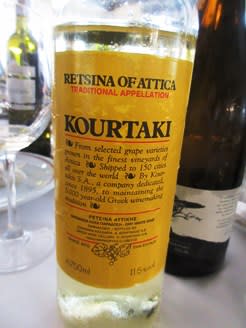

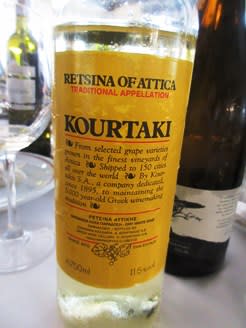

ギリシャの松の木が描かれています スクリューキャップで500mlサイズは便利!

左はかなり前から日本に入ってきています(輸入元:メルシャン)

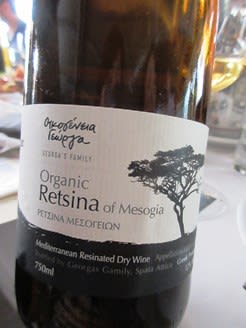

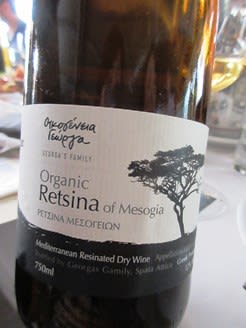

ビオディナミ Biodynamic のレッツィーナ Georga's Family (ヨルガス・ファミリー)

Georga's Family ヨルガスさん

レッツィーナだけでなく、他のワインもビオディナミでつくってます。

彼のワインは、レッツィーナといくつかが日本にも入ってきています(輸入元:ゲフィラ)

伝統的なギリシャのレッツィーナも色々と進化してきています。

日本でも手に入るものもあるので、興味ある人はチャレンジしてみてください。

ただし、レッツィーナは本当に独特の風味があるので、苦手な人は香りを嗅いだだけで飲めない!と思うかもしれません。

では、日本ではどう飲みましょうかね…

ヨルガスさんに尋ねると、

「寿司にオススメ。ワサビと合う。ギリシャのタパス、脂の乗った魚、イワシとか」と言っていました。

寿司は微妙な気がしますが、ワサビはいいかも!

買ってきたレッツィーナをどう飲むか、楽しみながら悩むことにします(笑)

※ギリシャワイン取材リポート(総括)は&GPにアップした記事をご覧ください → コチラ

その中で、ギリシャの伝統ワイン “レッツィーナ Retsina ”を紹介しましたが、軽くしか触れていませんでしたので、今日は掘り下げて紹介します。

ギリシャワインというと松ヤニの風味のする“レッツィーナ”が有名ですが、現地では“古き良きワイン”的な存在になっています。

とはいえ、古き良き伝統を守りながら、近年は モダンなレッツーナも多く登場しています。

まずは、基本的な造り方を紹介しましょう。

ギリシャのペロポネソス半島北部ディアコプト(Diakoopto)にあるTetramythos Winery(テトラミトス)を訪問した際に、オーナー兄弟が説明してくれました。

The bothers 左)兄 Aristos 右)弟 Stathis at Tetramythos Winery(Greece)

レッツイーナの起源は500年前(16世紀)になります。

ワインの劣化を防ぐため、ワインを入れた甕(アンフォラ)を松ヤニで封をしました。

松ヤニには防腐作用がありますが、それがわかっていたんですね。

現在もテトラミスワイナリーではレッツイーナづくりにアンフォラを使います。

フタの穴が重要な役割を果たします。

アンフォラの高さは1mくらいでしょうか

こちらが松ヤニを入れた袋(ティーバッグと呼んでいました)。

ワイン1トンに対して最大1kgまでの松ヤニが許可されています。

松ヤニ Pine resin

前年度に使用したものなので、すっかり乾いてコチコチで、匂いもほんのり。

松ヤニは松の樹皮から採取し、採取した段階ではドロドロしていますが、乾くと固くなりますので、それを袋に入れて使います。

松の種類は日本のものとは違うようです。

アンフォラにワインを入れたら、フタの穴に袋の紐を引っかけるようにして、松ヤニのティーバッグをワインに浸します。

フタの穴は、紐を通すためのものでした。

浸す期間は生産者次第で、ここでは2週間ほどだとか。

元のワインは、サヴァティアノやロディティスがよく使われるそうです。

Tetramythos Retsina NV Organic (Greece, Aegialia)

彼らのレッツィーナはロディティス100%。樹齢の高いブドウを使っており、栽培はオーガニック。

やや濃いめの黄色がかった白ワインで、飲むと、あの独特の松ヤニの風味がやはりあります。

でも、強烈ではなく、ワインそのものの味わいはピュア。

悩むところではありますが、せっかくなので、1本買ってきました。

その後、滞在中にいくつかのレッツィーナに会い、最終日には飲み比べも!

ギリシャの松の木が描かれています スクリューキャップで500mlサイズは便利!

左はかなり前から日本に入ってきています(輸入元:メルシャン)

ビオディナミ Biodynamic のレッツィーナ Georga's Family (ヨルガス・ファミリー)

Georga's Family ヨルガスさん

レッツィーナだけでなく、他のワインもビオディナミでつくってます。

彼のワインは、レッツィーナといくつかが日本にも入ってきています(輸入元:ゲフィラ)

伝統的なギリシャのレッツィーナも色々と進化してきています。

日本でも手に入るものもあるので、興味ある人はチャレンジしてみてください。

ただし、レッツィーナは本当に独特の風味があるので、苦手な人は香りを嗅いだだけで飲めない!と思うかもしれません。

では、日本ではどう飲みましょうかね…

ヨルガスさんに尋ねると、

「寿司にオススメ。ワサビと合う。ギリシャのタパス、脂の乗った魚、イワシとか」と言っていました。

寿司は微妙な気がしますが、ワサビはいいかも!

買ってきたレッツィーナをどう飲むか、楽しみながら悩むことにします(笑)

※ギリシャワイン取材リポート(総括)は&GPにアップした記事をご覧ください → コチラ