二重橋正門石橋前から引き返して皇居外苑を竹橋方面に向かって再び散策を開始します。江戸時代以前に関東平野を収めていた地方豪族である太田道灌が暗殺された後、尾張出身の徳川家康が関ヶ原の戦いの直前に江戸城に入城します。江戸時代以前の東京を中心とする関東平野の歴史というのは未だにはっきりしていないことが多いそうです。当時の日本の中心は京都・大坂であり、近畿地方の人たちから見ると関東地方というのは「東の果ての僻地」だったそうです。

家康が入城した当初は、道灌築城時のままの姿を残した比較的小規模で質素な城であったため、徳川家は開幕までにそれまでの本丸・二ノ丸に加え、西ノ丸・三ノ丸・吹上・北ノ丸を増築します。また道三掘や平川の江戸前島中央部(外濠川)への移設、それに伴う残土により、現在の西の丸下の半分以上の埋め立てを行い、同時に街造りも行っています。現在の地下鉄東西線大手町駅や竹橋駅周辺は30メートルもの高さの土砂で埋め立てられているそうです。

日比谷入江の軍港に接した丸の内や皇居前広場周辺は地盤の緩い湿地帯だったのです。徳川家康は都市の造成の一環として、土地そのものを人工的に造り変えることから始めたのです。21世紀の現在でも東京湾を埋め立てる工事が進められていますが、「埋め立て」という概念は中世の時代から存在したのです。

現在の丸の内や東京駅、京橋周辺など外堀通りに囲まれている界隈も江戸城の敷地でした。。1592年からこの入り江が埋め立てられて江戸城が拡張されます。新たに外堀が作られ、外堀であったものが内堀となったため、御曲輪内(おくるわうち)と呼ばれるようになりました。親藩や譜代大名の藩邸が24あったため「大名小路」とも呼ばれ、南北町奉行や勘定奉行の奉行所、評定所も置かれていました。

皇居がある場所はもともと標高が高い高台なので正門石橋のある場所から日比谷方面を見るとその標高差がよくわかります。

明治維新後に京都から明治天皇が江戸城に入場して事実上の遷都が実施されます。当時は皇居ではなく「宮城(きゅうじょう)」と呼ばれていました。、第二次世界大戦後に宮城の名称が廃止された東京の江戸城跡一帯を指して「皇居」と呼んでいます。

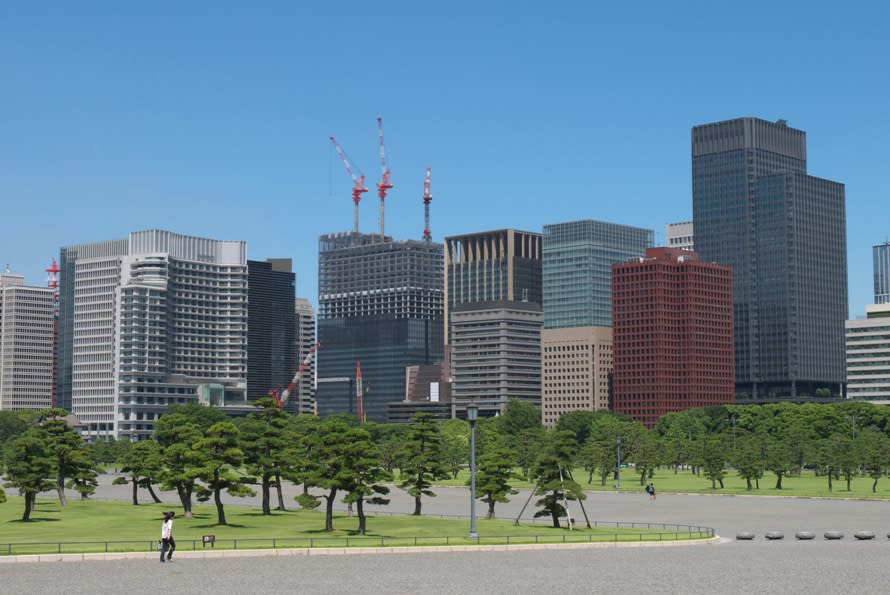

広大な芝生の広場や黒松の木々の奥には多くの車が列を作っていますが、あれが「内堀通り」です。その奥には東京駅丸の内の高層ビル群が密集しています。

慶応4年7月17日(1868年9月3日)に江戸は東京と改められました。同年10月13日(1868年11月26日)、明治天皇が東京に行幸して江戸城西の丸(現在は宮殿のみが建っている・現在の吹上御所とは別の場所)に入った際、江戸城も東京城と改称され、天皇の東幸中の仮皇居と定められます。天皇は一旦京都に戻ります。翌明治2年3月28日(1869年5月9日)、再び東京に行幸し、1877年(明治10年)には京都御所が保存され今に至ります。

江戸は「東京」として世界一の大都会に発展することを義務付けられた都市となった瞬間でした。しかし当時の江戸(東京)は京都・大坂と比較すると日本の首都としてふさわしいインフラがまだ整っていません。そのため明治政府によって徳川家の土地や大名屋敷の跡地などに様々な施設を作るための投資がなされました。

砂利の広場の中にはアスファルトで舗装された道路が一直線に伸びているので非常に歩きやすいです。正面には「皇居東御苑」の敷地の石垣が見えてきました。

皇室関連施設のうち、宮殿、宮内庁庁舎などは旧西の丸に位置するが、天皇の住まいである御所は江戸城の「吹上」、現在の「吹上御苑」に建てられています。旧西の丸と吹上御苑は道灌堀という堀で隔てられています。城郭としての江戸城は本丸、二の丸、三の丸および西の丸部分のみを言い、道灌堀の西側にある庭園部分は厳密には江戸城には含まれないので、御所は城郭としての江戸城跡に建っているわけではありません。

JR東京駅側を見てみるとちょうど正面に東京中央郵便局跡地に建設された「JPタワー」が見えました。JPタワーと言えば高層棟の日射遮蔽ルーバー(庇)と高性能遮熱断熱ガラス(Low-Eガラス)によるエアフローウィンドを採用した特徴的な外観(折り紙の飛行機のような外観)がインパクトがありますが、真横から見ると印象が全く違いますね。

二重橋濠と蛤濠の境界部分に建っている「坂下門」が見えました。二つの濠を分断するように土橋である「坂下門橋」が架けられています。門内の近くに宮内庁があり、坂下門は江戸城西丸造営直後に造られたと伝えられています。

「蛤濠(はまぐりぼり)」の水面を左手に見ながら散策を続けていきます。

桔梗濠脇に建っている「辰巳櫓」前に到着しました。この先は再び内堀通りに沿って散策していきます。

地図の中心点は「坂下門」に合わせてあります。次は内堀通りに沿って歩いていきます。