案内板に従って歩く。

竜田古道らしい道しるべや神社や地蔵にその昔歩いて通った旅人を思う。

通りかかった山裾の畑で、おじさんがつぼみ付きの枝を切ってくださった。

「大阪府と奈良県の県境」を示す看板 道を1歩跨げばそこは大阪符柏原市 不思議な気持ち。

周辺は殺風景な広い斜面が広がる。「亀の瀬」聞いたことのある地すべり地帯だ。

地すべりも山崩れも一緒くたに思っていたが、山崩れは「山地や丘陵など急斜面で、斜面の上部の地肌や岩石が崩れ落ちる現象」

地すべりは「緩い斜面において、比較的ゆっくりと長時間にわたり土砂が移動する現象」だそうだ。

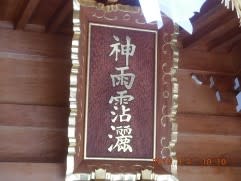

階段の横の地蔵堂を登ると、峠八幡神社 覆屋の中には檜皮葺き?の立派な社があった。

前の道が亀の瀬越奈良街道で、その一部を竜田古道というらしい。

八幡神社の横を登って行く。

「亀の瀬」は奈良の水を集めた大和川が大阪平野へ抜ける県境の狭隘部。

飛鳥川が大和川へ。葛木川・高田川の水を集めた曽我川も大和川へ。

その下流では富雄川も合流して、大阪平野へと流れ出る。(2月16日のブログ)

亀の瀬のあたりには奈良と大阪を結ぶ道のひとつとして古代から盛んに利用された古道があったらしい。

今も国道25号線やJR大和路線が通るかなめには違いない。

しかしまた亀の瀬辺りは有名な地すべり地帯でもあり何度も災害を引き起こしているのだった。

今はいろいろ対策が講じられているという。

本番では「地すべり資料室」を見学することになっている。

地すべり対策のひとつ「集水井」が斜面に見えた。

車道ではあるが上りは急。どんどん登ってお昼前に「竜田古道の里山公園」に到着。

テントサイトや多目的広場などがあった。

ウメは満開。近くのサクラも早咲きのものは咲いていたが、本番には満開だと思う。

昼食後、一気に下る。

民家のしだれ梅

ゆったりと流れる大和川 岸辺の木にゴミが引っ掛かっていた。

少し前の大雨の時にはかなり水嵩が増したらしい。