ハジチに関しては著書も何冊かあり論稿もある。その起源についても諸説がある。女性たちが結婚するまでに少しづつ手に刺青をした習俗は成人儀礼だけではなく、魔除け・願い事が込められているという。船越さんの『伝説歌劇』はどちらかというと魔除けの物語になっている。実際に恋する男性が魔の女に騙され命を取られようとする寸前に龍神の力も借りながら愛する男の命を救う乙女の物語だが、ハジチを恥じている。いつどうしてハジチが広がっていったかというと、つまり手の甲に悪魔のような色の入った手を持つミヤラビがいて、自らの手を恥じていたが、そのハジチの手が悪魔の罠を解き、恋を実らせる物語であり、それ以来ミヤラビたちもまた手の甲にハジチを入れたという伝説歌劇である。龍神や悪魔の風の根の美女が登場する。『真夏の夜の夢』のような幻想の世界だが、リアリティーはこめられている。歌劇である。サンパチロクのリズムにのせて歌唱と躍りが続く。魔除け伝説に根拠をおいている物語である。

現実の悪魔なり魔の物の存在が意外と薩摩の人間だったり外来者だった可能性は高い。あえて手に刺青を入れることで、女性たちが身を守るために身体に装飾をしたことも考えられる。セクシュアリティーが背後でエコーする。身体、身体性、社会の規範、政治力学、経済、家族構造、文化のあり様すべてがハジチの中に込められているのである。これから読みといていく所存。

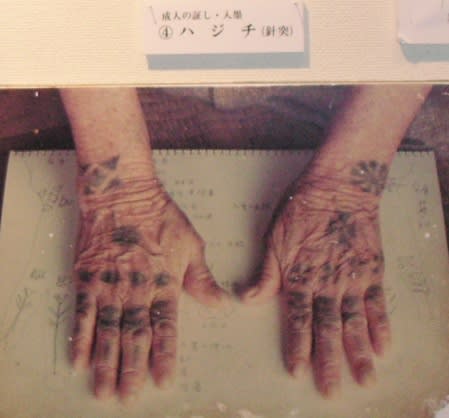

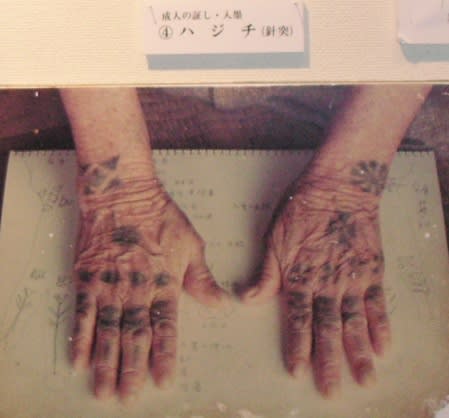

ハジチといえば、多様な模樣がある。以下は他のサイトからの転載だがどう「みんさー工芸館」で掲載されたものをさらにデジカメで撮って紹介した中身である。(転載ですが、問題があれば削除します!)

「ハジチ(針突)」の模様し2007年07月25日 | 沖縄の旅http://blog.goo.ne.jp/tako_888k/e/863ee32da991b31aea35e257a84dc257

「みんさー工芸館」に沖縄女性の入れ墨「ハジチ(針突)」が案内されていました。

この入れ墨の模様一つ一つに意味があるそうで、魔除け・願いごとなどが込められているようです。

日本には「言霊(ことだま)の文化」があると言われていますが、「ハジチ(針突)」は絵文字により、呪文などを表現していたものと思われます。

「成人の証・入墨 ハジチ(針突)」と説明され、女性の手の甲に施された入墨の写真が掲示されていました。

みんさーの帯の横に面白い資料が掲示されていましたので以下に説明文を転記します。

■ハジチ (針突き)

ハジチは、女性達が手に入墨を施すという沖縄、奄美の島々の古い風習で、地域などにより、色々な模様がありました。

明治32年(1899年)、日本政府は、野蛮な風習として禁止令を出しましたが、隠れてハジチを行う女性も多く、現在でも高齢者に散見されているようです。

説明文の下には島々の入れ墨の模様のイラストがありました。

島の名前と、位置がよくわからなかったので地図と結びつけてみました。

奄美大島から沖縄県全体の地図です。

二つの以下の二つの地図にに分け、ハジチの模様をひも付けてみました。

■地図-A 奄美諸島、沖縄諸島

■地図-B 先島諸島(宮古島・八重山)

しかし、ハジチの模様は、身分・時代によっても違うようで、以下に掲載された模様が、どの時代の、どの身分のものかは分りません。

■地図-A

地図にひも付けると、島の位置により、模様が違いが共通だったり、変わっていたりするのがわかります。

■地図-B

宮古島や、その付近の島々のハジチの模様は際立って複雑で、石垣島・竹富島の模様はシンプルな感じです。

この入れ墨の模様一つ一つに意味があるそうで、魔除け・願いごとなどが込められているようです。

日本には「言霊(ことだま)の文化」があると言われていますが、「ハジチ(針突)」は絵文字により、呪文などを表現していたものと思われます。

「成人の証・入墨 ハジチ(針突)」と説明され、女性の手の甲に施された入墨の写真が掲示されていました。

みんさーの帯の横に面白い資料が掲示されていましたので以下に説明文を転記します。

■ハジチ (針突き)

ハジチは、女性達が手に入墨を施すという沖縄、奄美の島々の古い風習で、地域などにより、色々な模様がありました。

明治32年(1899年)、日本政府は、野蛮な風習として禁止令を出しましたが、隠れてハジチを行う女性も多く、現在でも高齢者に散見されているようです。

説明文の下には島々の入れ墨の模様のイラストがありました。

島の名前と、位置がよくわからなかったので地図と結びつけてみました。

奄美大島から沖縄県全体の地図です。

二つの以下の二つの地図にに分け、ハジチの模様をひも付けてみました。

■地図-A 奄美諸島、沖縄諸島

■地図-B 先島諸島(宮古島・八重山)

しかし、ハジチの模様は、身分・時代によっても違うようで、以下に掲載された模様が、どの時代の、どの身分のものかは分りません。

■地図-A

地図にひも付けると、島の位置により、模様が違いが共通だったり、変わっていたりするのがわかります。

■地図-B

宮古島や、その付近の島々のハジチの模様は際立って複雑で、石垣島・竹富島の模様はシンプルな感じです。

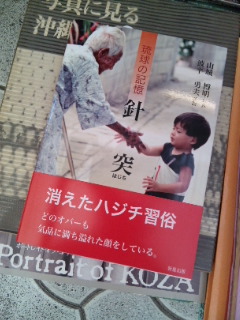

(本の紹介です!)転載ですが、問題があればご連絡を!http://urarabooks.ti-da.net/e3950412.html

***************************************************************

発売されたばかりの新刊『針突』(山城博明・写真、波平勇夫・解説、新星出版)が入荷しました。

「針突」は「ハジチ」と読み、沖縄の女性が手の甲などに施した入墨をさす。いま実際に針突の入った女性を見かけることはまずなく、残された写真もモノクロばかりだと思っていたので、この鮮明なカラーの写真には驚いた。1972年に撮影を始め、最後に撮ったのは1990年だという。

この貴重な写真集が、1260円というお手頃価格。

ちょうど読んでいた本にも針突の写真があった。

『音のない記憶 ろうあの写真家 井上孝治』(黒岩比佐子、角川ソフィア文庫)より。

井上孝治は福岡のアマチュア写真家で、1958年の大晦日から約1ヶ月、沖縄に滞在して人々の写真を撮った。その写真は誰に見せられることもなくネガのまま眠っていたのだが、不思議なめぐり合わせから1990年に沖縄で出版された『大琉球写真帖』に収録され、沖縄三越で二度の写真展が開催されることにもなった。その反響は絶大だったという。

***********************************

やはり琉球弧は日本の習俗とは異なるね。言語も琉球諸語があり、その中心の言語=琉球語は首里那覇語である。文化多様性の豊かさを享受する社会へ!