富田林百景の館外学習の候補として、御所市の髙天彦神社や高鴨神社周辺の葛城古道を見に行きました。気温39度近くの暑い最中でしたが、なんか風景はとても涼しく感じられました。行程を追っていますので、長いブログで申し訳ありません。 . . . 本文を読む

先日(2018.7.13)の百景館外、お疲れ様でした。暑かったです。とにかく、蒸し暑かったです。でも、皆さんんお元気!! なによりです。今回は、長瀬川沿いのカラーパネルをメインにUPしました。ちょっと長いけど、ゆっくりご覧ください。 辰じいでした。 . . . 本文を読む

先日の発表「(続)倭の国々を紐解く -古墳・神社とヒメヒコ制-」難解でしたが、興味深く拝聴できました。ありがとうございました。数年前の秋、お話に出てきた神社を訪問したことを思い出しブログをUPしました。撮影 2014/9/22 . . . 本文を読む

6月12日(火)「富田林百景+」平成30年度、初回のの館外講座、富田林中央公民館講座が開催された。 今回は、(西高野街道と百舌鳥古墳群を巡る)の状況の一部を紹介します。 2018.06.12 撮影 . . . 本文を読む

2018年4月24日「富田林百景+」の仲間たちが、冊子「灯籠めぐり」の完成に伴い「伊勢本街道の主に追分近郊」を巡りました。当日は小雨日和の中、仲間たち28名が観光バスで旧街道の遺跡、名勝、宿場町等を当時代の参宮者の想いを込めて見学いたしました。その一部を紹介します。2018.04.24 撮影→リレーします。今回巡った「伊勢本街道」(江戸後期に富田林の農民・商家も同じコースで参ったという記録が残っています。)には、驚くべき秘密が隠されていました。(アブラコウモリH) . . . 本文を読む

4月11・12日は叡福寺において「大乗会式」が、毎年行われます。これは、聖徳太子の命日(旧暦では、2月22日)にちなんでこの日に行われます。11日は、金堂法要・聖霊殿御法楽・太子御廟参拝・献花・詠歌奉納12日は、聖霊殿にて献茶の義・境内にて紫燈大護摩供・もちくばり 等が実施されます。以前はこの両日は「太子まいり」と呼ばれ、屋台店もたくさん出ており子供たちの待ち遠しい楽しい日でした。辰じいです。 2018.4.11撮影YouTube UPしました。リンクはブログ最終ページからどうぞ。 . . . 本文を読む

7月26日、館外学習会として、梅雨明けの蒸し暑い日の中、近鉄土師ノ里駅より、允恭天皇陵→国府遺跡→大和川付替え→高井田横穴群→柏原市立歴史資料館を見学しました。柏原市立歴史資料館では、安村館長のお話を聞き、横穴遺跡を特別に見学する事が出来ました。高井田横穴群(遺跡)は、古墳時代後期、6世紀中頃から7世紀始めにかけての、横穴遺跡で、渡来系氏族を中心とした墓である。小生の独断でその一部を紹介します。なお、安村館長には、蒸し暑い中、現地説明並び特別に公開して頂き御礼申し上げます。 2017.07.26 撮影 . . . 本文を読む

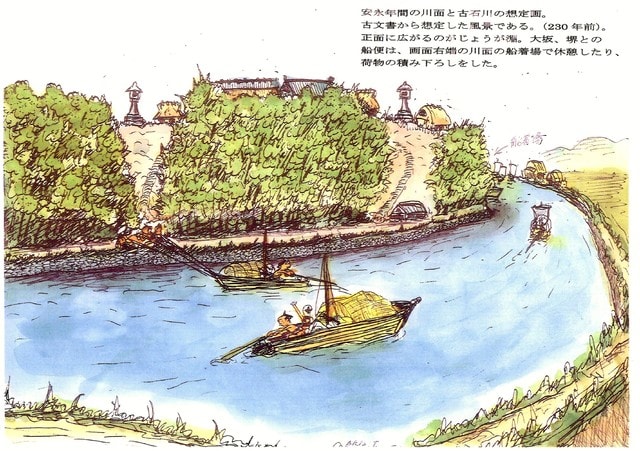

川面町の人からこのスケッチブックを紹介され、昔懐かしい風景に出会えました。数十年前卒業した母校や、懐かしい遊びそして風景。遥か昔の風景もありますが、笑いながら見てください。独り占めが惜しいので、ブログUPしました。By 辰じい でした。 . . . 本文を読む

富田林市本町〈旧毛人谷(えびたに)地区)〉に、京都市右京区の愛宕神社にちなんだ、江戸後期、天保十四年(1843)建之の「愛宕山夜燈」があります。灯籠の「竿」部分には、「毛人谷講中」と刻まれ、毛人谷村の仲間が建てたということがわかります。京都から62km離れた富田林において、愛宕山(愛宕神社)にちなんで、常夜燈を仲間で建てた理由は何だったのでしょうか? . . . 本文を読む

平成28年10月28日の館外学習会の太子町の街の散策。竹内街道は、『日本書紀』の推古天皇21年(613)に「難波より京に至る大道を置く」と記録されたわが国最古の国道とも言える。「大道」のルートと大部分が重なっています。飛鳥時代に、すぐれた大陸文化をたずさえた渡来人や、遣隋使や遣唐使もこの街道を盛んに利用したであろう。又、太子町(大道地区)は当時の推古天皇や孝徳天皇の御陵、聖徳太子、小野妹子や蘇我馬子などの磯長(しなが)谷古墳群・王陵の谷などと呼ばれています。中世末に自治都市・堺と大和を結ぶ経済道として脚光を浴び、江戸時代には、竹内街道に残る道しるべの道標・地蔵や太神宮灯籠など数多く古代の風景を今に伝えています。今回は太子町東部を散策した、この内の一部を紹介します。 . . . 本文を読む

大和川は、今から300年ほど前、江戸幕府(5代将軍徳川綱吉)は、元禄16年(1703)十月に大和川の付け替えを決定、翌宝永元年(1704)2月から八か月で、延べ245万人による、川幅180m、全長14.3㎞の大工事をおこなった(松原市史編さん委員、抜粋)。以下史料は、柏原市立歴史資料館で平成28年度秋季企画展『堤を築くー大和川のつけかえ工事』が9/13~12/11まで展示されています。その一部を照会します。なお、個々の説明表示あり。また、とおりには、史跡高井田横穴公園もあります。平成28年9月16日 柏原市立歴史資料館 訪問撮影 (2017.05.30 写真を復元した) . . . 本文を読む

河南町や富田林周辺では、9月1日といえば、まず頭に浮かぶのは八朔(はっさく)市。現在は9月の第一土・日曜日(今年2016年は9月3日、4日)に行われています。富田林と同じく、寺内町から在郷町として発展した、大ケ塚(だいがつか)のにぎわいを思い起こさせるような市(屋台)が立ち並ぶ、八朔市をご紹介します。 . . . 本文を読む