〈リバイバル・アーカイブス〉2021.11.29.~12.13.

原本:2014年3月5日

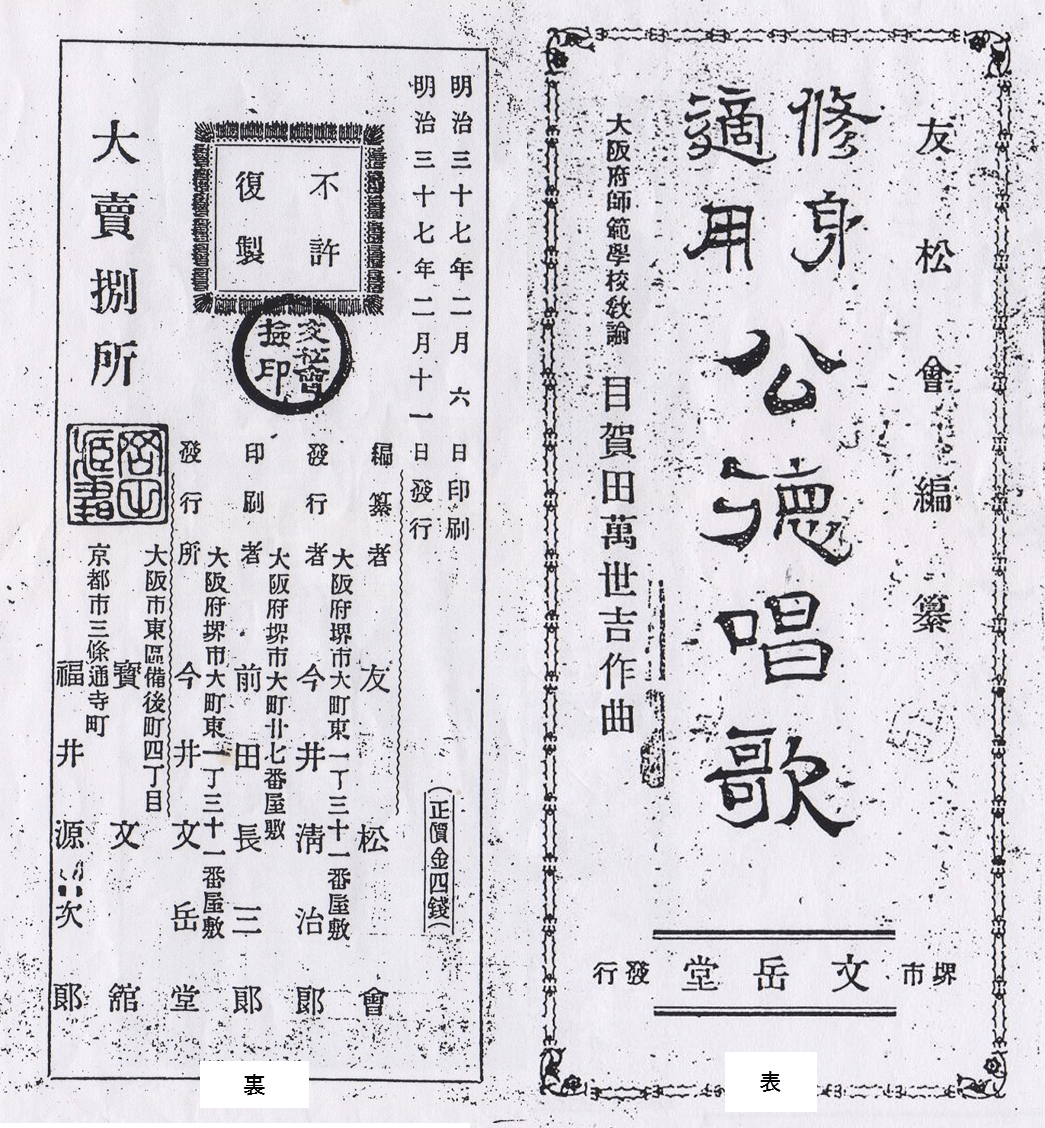

【『公徳唱歌』について】

上記の『公徳唱歌』は、明治37年(1904)に大阪府堺市の「友松會」の編纂により、同じ堺市の「文岳堂」から発刊されました。時は、まさに『唱歌』の時代。これは、1880年代からの『小学唱歌』 文部省や、 『明治唱歌』 編者 大和田建樹からの流れで、『鉄道唱歌 東海道篇』 明治33年(1900)をはじめ、『中学唱歌』 東京音楽学校編 明治34年(1901)『幼年唱歌』 明治34年(1901)、『育兒唱歌 春の巻』明治36年(1903)などが発刊されていました。

また、この書物は、「寺内町」富田林町の岡田 昌治氏の所有で、ご本人のおばさんに当たる岡田 たみさん(明治25年(1892)生))が、富田林高等小学校 2年生在学時に使用したと考えられます。

なお、明治37年(1904)は、日露戦争が勃発した年。ちょうど、司馬遼太郎の『坂の上の雲』の時代、まさに激動の渦中の時代で、日清・日露・第一次世界大戦と10年毎の戦争で、特に南河内では多くの人が日露戦争で従軍し、亡くなられました。

【作曲者 目賀田 萬世吉について】

「めがた ませきち」 作曲家 奈良市、明治37年(1904)大阪府師範学校教諭、奈良県師範学校教諭1900~1920までに、数多くの著書・論文があります。

『鉄道唱歌 第5集附集 奈良名所めぐり』 1900.11.

論文『小学校の唱歌科教授に就いて』「教材研究2-9、14-9,14-10」大阪府師範学校校友會(1904,16)

論文『唱歌科教授法』「教材研究3-6」大阪府師範学校校友會 (1905.6.)

論文『読本唱歌教授上の注意 其の一、二、三』「教材研究9-3、9-4,9-5」大阪府師範学校校友會 (1911)

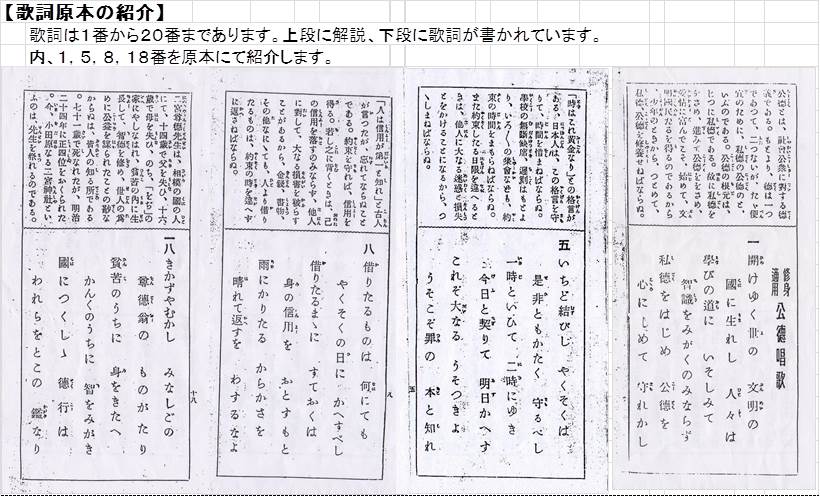

【楽譜】

原本は資料Bのとおり、五線譜ではありません。資料Bを五線譜にすると、資料Aになります。明治時代になって、1オクターブ7音の西洋音階が紹介され、五線譜で表現されましたが、過渡期の明治30年代には資料Bのような表現の楽譜も現れます。これは、現在の篠笛や琴(筝)の楽譜にも似た表現方法ですが、読み方は資料Cのようになります。

次に、この当時の曲の特徴をご紹介いたします。

【曲の特徴】

①作曲的特徴は「ヨナ抜き・ピョンコ節」

『公徳唱歌』は、明治37年(1904年)の発刊ですが、1900年~1910年頃の唱歌の特徴は、「ヨナ抜き」「ピョンコ節」の 特徴を持っているものが多く、この曲も基本的にはその特徴を備えています。

☆ヨナ抜き:西洋音階に当てるとハ長調の場合4つ目「ファ」と七つ目「シ」が抜けた音階。「ファ」と「シ」がないので、5音階。ひい・ふう・みい・よ・いつ・む・なな・やを順番に当てると「ヨ」と「ナナ」にあたるので、ヨナ抜きといいます。

曲の感じは、なつかしい日本的な感じがします。『夕焼け小焼け』、『赤とんぼ』、『お正月』、『こいのぼり』など。

実は、『君が代』や谷村新司の『昴』、氷川きよしの『箱根八里の半次郎』、ドヴォルザークの『新世界』なんかも、ヨナ抜きです。日本人が『新世界』が好きなのも、これに起因するのでしょうか。そうそう、『蛍の光』、『草競馬』『ねこ踏んじゃった』もそうですね。実は、黒鍵盤だけで弾ける曲は、全部『ヨナ抜き』なんです。

☆ピョンコ節:付点8分音符+16分音符(タッカ・タッカのリズム)の繰り返し。軽快・コミカルな感じがします。『鉄道唱歌』・『金太郎』(1900年)、『箱根八里』・『兎と亀』・『花咲爺』(1901年)など。

*1910年以降になると、和音階にとらわれず、日本的な今も歌い継がれている唱歌が作詞:高野辰之、作曲:岡野貞一のゴールデン・コンビで発表されます。『春が来た』(1910年)、『紅葉』(1911年)、『春の小川』(1912年)、『おぼろ月夜』・『故郷』(1914年)がそれにあたります。

関連資料として、明治39年(1906)の富田林尋常小学校の児童心得をご紹介しておきましょう。

2014.3.5. ( HN:アブラコウモリH )

*この書物の研究については、資料提供の岡田 昌治氏、郷土史研究家の玉城 幸男氏、中央公民館 吉冨 敏朗氏に多大なるご協力をいただきました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます