京都郡みやこ町犀川崎山

橋幅:15.5m

径間:2.7m

拱矢:1.35m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

トンネルの入り口に木が立っていて、

その枝と葉っぱで見つけにくかった橋梁である。

京都郡みやこ町犀川崎山

橋幅:15.5m

径間:2.7m

拱矢:1.35m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

トンネルの入り口に木が立っていて、

その枝と葉っぱで見つけにくかった橋梁である。

京都郡みやこ町犀川崎山 田原

橋幅:10.6m

径間:6.5m

拱矢:3.25m

架設:明治28年(1895)頃

平成筑豊鉄道田川線

桜と鉄橋と電車。

この組み合わせが特別な景色にさせる。

坂本龍一さんの坂本の名のルーツとなった”坂の下”の近くにある寺内ダム

坂本龍一さんの父・坂本一亀氏は、福岡県朝倉市甘木生まれで、

「文藝」の編集長を務め、

三島由紀夫や高橋和巳を世に送り出した伝説の編集者でした。

坂本龍一さんの祖先は、三奈木黒田家の家臣でした。

その坂本の名のルーツとなった場所が寺内ダムの右手に

” 坂の下 ” という地名で今も残っています。

また、一亀氏の祖父兼吉さんが経営していた「料理・坂本」や

その父・昇太郎さんが経営主となった「甘木劇場」などがありました。

国道201号線沿いの銀杏並木

これから黄金色に色づく頃

行橋から仲哀トンネルを抜けて香春町に出ると、目の前に香春岳が見える。

そこから一気に京築から筑豊色へと景色が変わる。

国道201号線を香春岳を右手に見ながら進むと金辺川沿いに銀杏の木が連なる。

黄金色した銀杏の葉がひらひらと舞い落ちるには早かったが、

それでも確実に季節は冬に向かっていることを感じた。

笹尾川に架かる芝谷橋の橋脚に描かれた壁画

令和2年の作品

平成28年の作品

令和3年の作品

藤棚をモチーフにした令和4年(今年の作品)

花火をモチーフにした平成29年の作品

ボートと投網漁を描いた平成30年の作品

夕陽の情景を描いた令和元年の作品

昨日、直方に出かけたついでに直方からほど近い場所にある

笹尾川に架かる芝谷橋に描かれた橋脚画を見て来た。

これは毎年、地元の香月中学校の美術部の生徒たちが描いたもので、

どの画にも笑顔にさせる不思議なエッセンスを感じた。

美術館の絵画鑑賞も良いが、生徒が一生懸命に描いた画も良いものである。

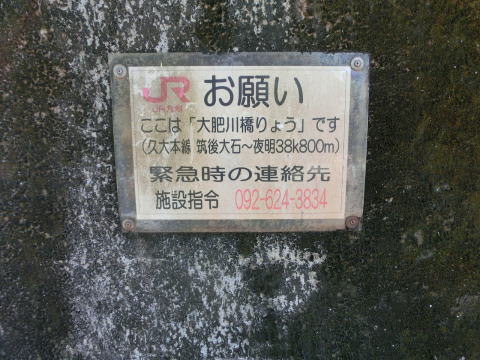

橋梁を渡って来た 「 ゆふいんの森号 」

大肥川橋梁は、夜明三叉路の

JR久大本線 夜明駅ー筑後大石駅間の大肥川に架かる鉄橋である。

支間:12m90

火野正平さんもチャリオで走った 「 さつき松原 」の道路

現在の「こころ旅」は、福岡から山口へは行かず、

福岡から福福つながり?で、一気に福井へ・・・

2021春の「 こころ旅 」 は、九州から始まった。

長崎ー佐賀ー福岡と走り、

九州の最後となる福岡県の4日目のこころの風景は、

大学生の時、彼女とデートで訪れたという宗像市の 「さつき松原海岸」。

手紙の内容は、面と向かっては言えないお互いの気持ちを数字で表し、

砂浜に書いて伝え合った思い出の場所だった。

その数字を書き込んだ海岸の砂浜の写真ではないが、

火野正平さんとチャリオが走った「 さつき松原 」の道路です。

先日、鮭神社の紹介の時に一緒に掲載した大隈橋の鮭が載った親柱。

その反対側には 「 豊臣秀吉の陣羽織 」 が紹介されている。

イスラム系模様の白木綿のキルトに金襴の裏地をつけ、

胸元には瓢箪の引合緒、肩には金唐皮の太刀除け、

背には五七桐の朱の大紋がある。

この陣羽織は嘉穂町所蔵で、国の重要文化財に指定されている。

鷹羽橋と書かれた親柱がある後藤寺側

架橋年が親柱に書かれた伊田側

左が後藤寺線 右が平成筑豊鉄道伊田線と日田彦山線

この橋を最初に見た時から、いつかは車を停めて写真に撮ろう!と思っていた。

後藤寺駅の広々とした構内から分岐する日田彦山線の後藤寺線と

平成筑豊鉄道の伊田線の線路を一気に跨ぐ赤い鉄橋は、

戦前の昭和10年1月に架けられた曲弦プラットトラス式の古い橋である。

橋の名前の鷹羽とは田川の地名の由来となった言葉だというが、

鳥旗が戸畑になったように、

“ たかは ” から “ たがわ ” に転化していったのだろうか?

国道322号線を嘉麻市から田川へ向かうと

懐かしい匂いのする交差点に出る。

そこに掲げられた青い案内板が目的地をより鮮明に表し、

目的地まで遠いのに、そこまで来ている錯覚に陥る。

今日、千秋楽を迎えた東京で行われた九州場所。

相次ぐ休場力士が出るなか、大関の貴景勝と小結の照ノ富士が優勝争いを演じた。

結果、13勝2敗の優勝決定戦になり、貴景勝が優勝を飾った。

そんな相撲にちなんだ地名?が山口県萩市にある。

国道262号線と県道32号線とが交わるT字の交差点を角力場といい。

その手前の県道に写真のような角力場のバス停がある。

いままで何度も萩に行っているが、

いつもその前を通るたびに 「 いつか写真に・・・」 と思っていた。

そして前回、船の出航時間よりも早めに着きそうなので、立ち寄って念願の写真を撮った。

峠を超えて小石原側 ( 東峰村 ) を望む

嘉麻峠の路標

小石原側から峠の嘉麻側を望む峠の頂

嘉麻峠 ( かまとうげ ) は、

筑豊の嘉麻市から、朝倉郡東峰村にまたがる峠で、

曲がりくねったカーブが多いことから通称・七曲り峠とも呼ばれている。

峠を一つ越えただけで、筑前から筑豊に変わった気がする。

国道211号線に架かる大行司橋

水害があった大肥川

国道211号線と県道52号線が交わる場所に小さな橋が架かっている。

唯一の宝珠山の目抜き通りになる。

九州北部豪雨で線路が使えなくなったため、

現在は道路が主要の交通機関になっている。

そんな道路に架かる小さな橋だが、なくてはならない橋。

筑後川に架かる 「 筑後川橋 」

片の瀬から金島に向かって筑後川橋を渡る

筑後川橋の入り口に立つ 「 片の瀬温泉へ 」の歓迎看板

火野葦平の 「 月光菩薩 」 のモデルとなった菩薩立像

かつて何度か訪れた筑後川橋のたもと。

その景色が一面濁流で濁っている。

愕然とする光景である。

ここを訪れたのは、月光菩薩と国土交通省筑後川河川事務所である。

『 月光菩薩 』 を書いた火野葦平は、北九州市が生んだ芥川賞作家で、

戦後は 「 花と龍 」 、 「 ただいま零匹 」 などの新聞連載小説で

人気作家としての座を不動のものにした。

一方、河童を題材とした河童物といわれる短編小説を数多く残し、

独自の文学を形成している。

田主丸を舞台とした河童物のひとつが、

昭和32年 ( 1957年 ) 7月の 「 別冊小説新潮 」 に発表された 『 月光菩薩 』 である。

「 九千坊頭目のいる筑後川は、また、カッパの伝説の豊富なところ。

特に最近は方々から水神の祠や、カッパの神様が新しく発見されて、

私の用件もふえたというものだ 」 と 『 月光菩薩 』 の中で述べているが、

「 カッパの遺跡 」 をたずねた火野が、田主丸で見た月光菩薩の由来を書いた小説である。

物語は、柴山旦那と女中おツネとの悲恋物語で、

昭和28年 ( 1953年 ) の大水害で亡くなったおツネの死を悼み、

筑後川堤防の道路沿いに菩薩像が建立されている。

その台座には、後に火野自らが書いた碑文が刻まれている。

月光菩薩は、久留米市田主丸町片の瀬温泉近くの筑後川堤防の道路沿いに建っている。

火野葦平は、 ( 現・北九州市若松区 ) で、

沖仲仕「玉井組」を営んだ玉井金五郎の三男二女の長男として生まれる。

自伝的作品 『 花と龍 』 などに書かれているように、

父・金五郎は現在の愛媛県松山市の出身、母・マンは現在の広島県庄原市の出身である。

旧制小倉中学校 ( 現福岡県立小倉高等学校 ) 卒業、早稲田大学英文科中退。

『 糞尿譚 』 で芥川賞を受賞。その後の『麦と兵隊』は大きな評判をよび、

『 土と兵隊 』 『 花と兵隊 』 とあわせた 「 兵隊3部作 」 は、

300万部を超えるベストセラーとなった。

東京と福岡に本拠を二分し、東西を往復しての執筆活動で多忙を極めた。

著述業と共に 「 玉井組 」 二代目も務める。

『 麦と兵隊 』 など兵隊小説作家として知られるが、

一方で河童の登場する作品が多く残る。

その数、小説、随筆、童話などで100点を超えるという。

芥川龍之介を敬愛しているが、

芥川が 「 フィクションによってしか語れぬ事実がある 」 と、

河童を通して社会を風刺したのに対し、

葦平は 「 私の描く河童が理屈っぽく、

風刺的に、教訓的になることを警戒していた 」と書いている。

また、 「 河童が私の文学の支柱であることになんの疑いもない 」 と書いている。

三男・史太郎は、旧宅を利用した記念館 「 河伯洞 」 の館長を務める。