按司の隠れ屋敷?とされているが墓の方の性質に近いと思われる

鳥居の横に立つミョウガン公園の説明板

鳥居が立っているグスク入り口

グスク内にあるミョウガン山の中にある自然公園説明板

隠れ屋敷までは大きな岩の下(窟墓?)を通る

グスクの頂部にある拝所には琉球王国から授かった首飾りの玉がガラスの中に入っている。

崖の横にある窟墓

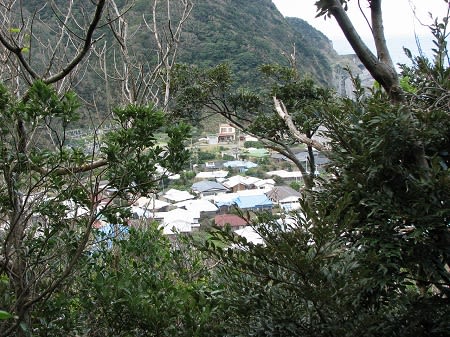

農協横の道から見たグスクの遠望

ミョウガン山の下にあるJA徳之島犬田布支所

闘牛の開催と報せる闘牛場の看板

グスクの近くにある犬田布闘牛場

ミョウガン山グスクは、徳之島の南に位置する伊仙町の西、

犬田布小字明眼にある標高120mの自然石灰岩で出来た

丘陵上に築かれたグスクである。

ミョウガン山自体が伊仙町指定名勝史跡で、

町立自然公園として整備されている。

グスクは東犬田布集落の西北部に位置し、

犬田布貝塚の人々が12世紀ごろに

この丘陵を中心とした場所で生活していたと考えられる。

伊仙町ではタテの洞穴をガマと呼び、横の洞穴をヨウ呼んでいる。

したがってミーは新しい横の洞穴のグスクで、

ミーヨウグスクの転訛が時代を経て、

ミョウガンとなり、この地の名(明眼)にもなったと考えられる。

見張り所だったと思われるグスク頂部の縦岩には

琉球王国から授かった首飾りの玉がガラスの中に入っている。

グスクの中腹の洞穴には点々と窟墓 ( 風葬墓 ) があり、

さらに隠れ屋敷といわれる洞穴が存在する。

言い伝えによると、徳之島が琉球国に統治され、

按司が居たころ犬田布のミョウガングスクの城主に

ノロの二人の美しい娘がいた。

妹のコイは美しいため琉球王国の使者の目に止まり、

使者は琉球国の嫁に薦めたが、

ミョウガングスクの城主は娘のコイが

琉球王府に仕えることを好まなかったため、

コイの顔にお灸の跡(傷)をつくり、

わざと嫌われるようにしたという。

ミョウガン山グスクへのアクセス

ミョウガン山グスクへは、徳之島の伊仙町犬田布闘牛場の横の道を

左に150mほど入ったところに鳥居がある。

そこがミョウガングスクの入り口になる。

駐車は、入り口の農協にお願いして駐車した。