11月20日(日)、一日、高松におりました。午前中は、讃岐村塾の話で、名古屋から漢学の石川洋子先生が来られてお話されました。石川先生とは、毎年のように4月の後藤芝山祭でお会いしています。「後藤点」のお話をお聞きしました。

ここでの表示は、高松市歴史資料館の元館長さんが書かれています。いつもお上手だなあと感心しています。良いお手本になります。

午後は14:00~15:30、私が高松市鶴尾地区コミュニティーセンターで、パワーポイントを使って「片山冲堂の生涯」と題した講演を行ないました。聴衆の方は50名ほど来られて、1時間半の講演をとても熱心に聞いて下さいました。別会場では、片山冲堂の書作品も飾られていました。

終了後は、地元の横井昭徳さんと橋本昭夫さんが、鶴尾地区の名所を案内して下さいました。

片山氏のルーツでもある片山城の跡地です。

右側の丸い山の向こう側に栗林公園があり、市街地が広がっています。

白鳳時代の廃寺跡がありました。金銅仏が出たとのことですので、朝鮮からの渡来系の人が建てたのでしょうか。この近くの山の古墳には、積石塚がたくさんあります。積石塚は長野県にも多いです。大陸からやってきた人たちの文化の雰囲気を感じます。この辺りは、平安時代中期に、菅原道真が通って和歌を詠んでいます。彼は20歳代後半に3年間半程度(886~890年)、讃岐国守を務めています。

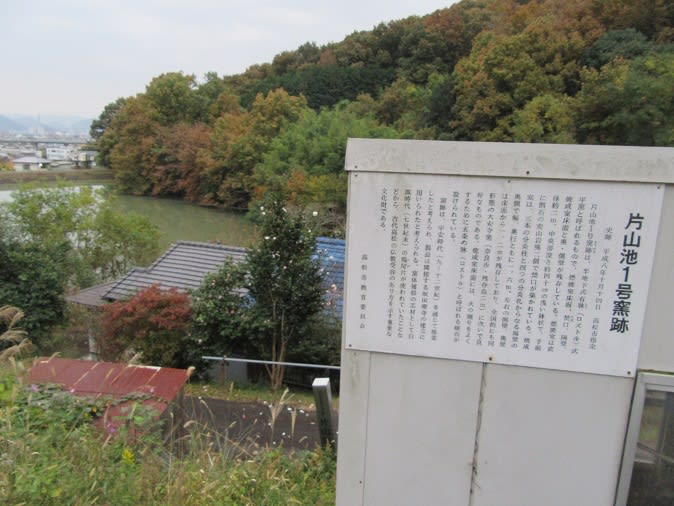

片山氏の江戸時代の人々が作った溜池、片山池と、平安時代の瓦を焼いた窯跡です。

とても珍しい遺跡でした。1000年ほど前の窯跡がよくこんな状態で残ったものです。

たいへん美しく、歴史の深い、高松市鶴尾地区でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます