鉄道よりも高速バスを選ぶ理由

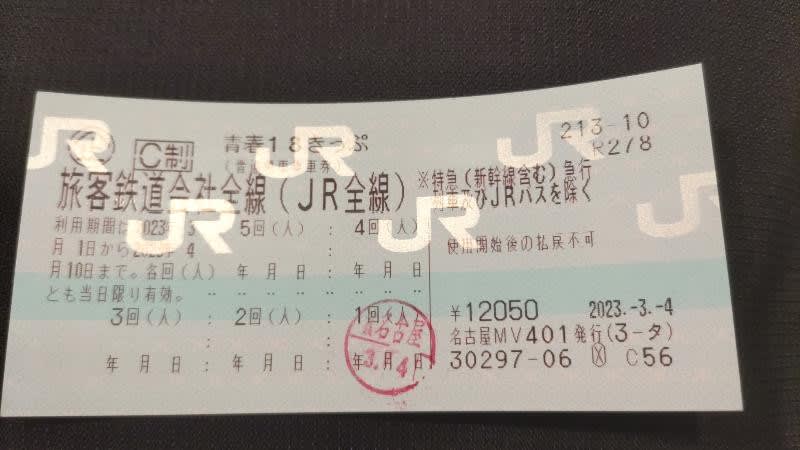

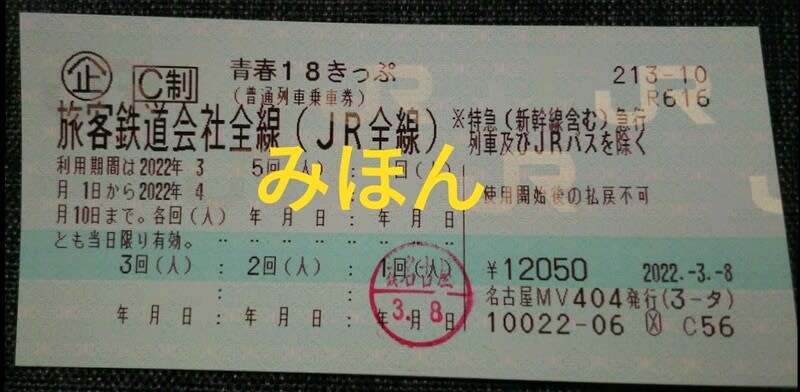

鉄道よりも高速バスを選ぶ理由青春18きっぷの通用期間が切れた日の1/11に東京から愛知まで帰るのですが、閑散期の平日なので選択肢は東名ハイウェイバス一択となります。(新幹線を使うようなよっぽど急ぐ用事などもないですしね)

東京駅17時ちょうど発の名古屋行き超特急・スーパーライナーの最終便(JRバス関東)に乗車しました。このあとノンストップの直行便・新東名Sライナーが17時30分にあって、終点の名古屋到着は直行便の方が早く着くのですが、値段が安いこちらの超特急便を選びます。

閑散期の平日でしたが、全ての窓側が埋まっていて、乗車率は50%程度でした。

なぜか人気の直行便よりも、超特急便の方が予約が先に埋まる傾向があり、特に割引席は直行便よりも先に売り切れることから、昨秋などは仕方なく直行便に乗る羽目になりました。

私が直行便よりも超特急便の方が好きなのは、値段が安いという他にも、途中で幾つも停車するので、仮に隣の席に乗客が座っていても、途中で降りてくれる可能性があるからです。直行便だと、隣に座った人も終点まで下りないので、若い女性でもない限り鬱陶しいですもんね。

今回乗車したバスですが、予想外に途中停車駅での下車が少なく、ほとんどが名古屋市内までの乗車ですが、名古屋インターや星が丘、栄などの市内の停留所で大半が降りてゆき、終点の名古屋駅まで乗り通したのは私を含めてたったの3人だけでした。地下鉄最寄り駅で降りる客は想定内でしたが、ここまで最後ガラガラになるとは思っていなかったので、その日によって結構乗降にバラつきがありますね。

■東名ハイウェイバス

東京-名古屋間の東名ハイウェイバスの場合、直行便と超特急便とで、割引額に差があり、人気の直行便の方が値段が高めに設定されているのと、乗客の重要が多い傾向の便とかで更に差も設定されるようになりました。以前は一律に早割5・早割3・早割1など、購入期日で分けていましたが、今は便ごとの需要設定による方式変わっています。

おかげで安い時は2,500円ちょとで乗れるので、青春18きっぷ(2,410円+ライナー券330円+東京以遠からだとグリーン券980円=3,620円)で乗るよりも安いし、乗り換えもなくて快適なため、閑散期の平日は高速バス一択という事になるわけです。

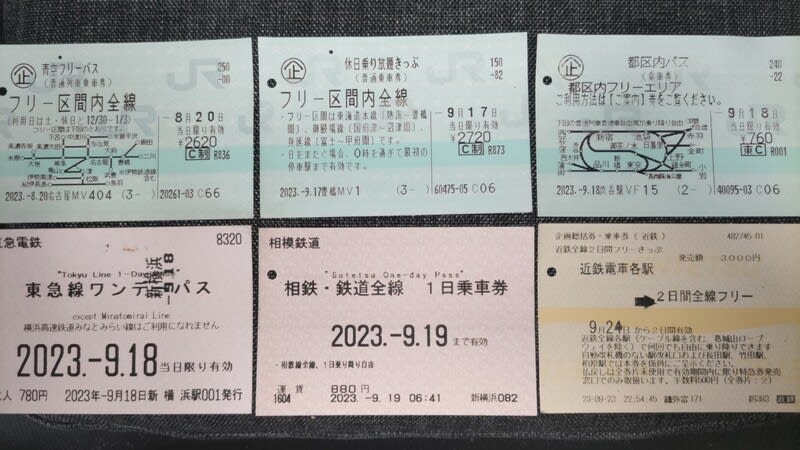

但し土休日は割引がありませんので、その場合は、静岡地区の休日乗り放題きっぷ 2,720円+小田急新松田ー新宿800円+豊橋カルテットきっぷ1,000円=4,520円を利用すれば、バスの通常運賃5,500円より安く済みます。

■名神ハイウェイバス

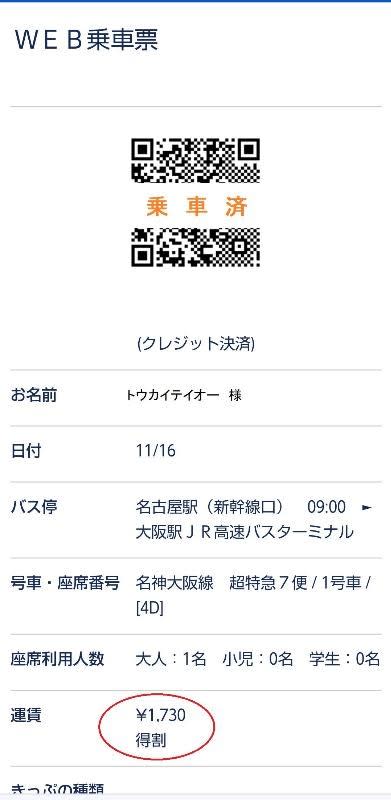

同様に名古屋ー大阪間の名神ハイウェイバスも平日に特割があって、こちらは乗車当日でも特割に設定された席が売れ残っていれば、そのまま特割として販売されます。

そのため、乗車当日の朝になって急に動きたくなる私などにとっては非常にありがたいシステムで、朝起きて座席の空き具合をみて、余裕で特割の窓側席が空いていて、隣(通路側)も空席なら、即予約を入れて家を出るといった芸当も時々あります。

大阪線には、特割+ネット割+リピート割の3重適用の割引が効かせれば、1,500円ほどの席が取れたりする事があると、わざわざ一旦名古屋まで近鉄で出ても割安な場合がある程です。(普段は近鉄でそのまま難波へ行くことの方が多いですが。)

また人気の京都便は1,400円の割引席が早々と売り切れる事が多く、あとは2,600円の正規運賃しか残ってないケースが多いため、平日限定ですが、名古屋から京都へ行くよりも大阪へ行く方が実質安かったりする逆転現象も起きるのが名神ハイウェイバスの面白いところです。

なお東京―大阪間を8時間半で結ぶ東海道昼特急(現 グラン昼特急)は1日5本しかなく、午前11時10分発のが最終便になってしまうので、少し使いづらいかも知れません。

最終便の時刻を比較をしてみると

東京駅11:10~〔グラン昼特急9号〕~19:43大阪駅

東京駅13:30~〔新東名Sライナー11号〕~18:35名古屋駅20:10~〔超特急25便〕~23:05大阪駅

というふうに乗り継げば、もう少し遅くに出発することができます。(東京発14:30の便もありますが、名古屋での乗り継ぎ時間が35分なので、渋滞で30分以上遅れたらアウトですから、1時間早い便で組んでます)

3月ダイヤ改正で大きく変化

3月ダイヤ改正で大きく変化JR東海バスから3月1日に東名ハイウェイバスのダイヤ改正を行うことが発表されました。

新しいダイヤの内容を見てみると

①便数

超特急便が8便→7便に減少、直行便が9便→11便に増加

人気の直行便に更にシフトということか。

②休憩箇所の変更

上下とも浜名湖SAでの休憩をやめて、上りは赤塚PA、下りは美合PAに変更となり、国鉄時代からの伝統だった、浜名湖SAでの休憩が遂になくなってしまうようです。

③運行担当の変更

関東・BT・東海で受け持ち便の一部相互入れ替え・・・これはダイヤ改正の度によくあります。

④車両の変更

ビジネスシートの記載が消滅・・・ついに三菱エアロキングが引退するかも?

すでに東京―関西での夜行便はドリームルリエを除いて全てが時刻表にDD★又は☆マーク付きで、スカニア製の2階建てバスに変わっているようです。

とうことで、特に三菱エアロキングについては、東名ハイウェイバスの運用から外れ、貸切便への転用の可能性が出てきました。先日名古屋駅の市バスのターミナル側に乗り入れてるところを目撃したので、今後の動きが注目されます。

なお鉄道よりバスを選ぶと言っても、原則JRや私鉄などのいわゆる鉄道会社系のバスを利用し、どこかの観光バス会社系とかのトイレが付いてない格安バスは使いません。

「九州には大きな鉄道会社が無いんよ。」

「九州には大きな鉄道会社が無いんよ。」 「えっ、JR九州があるじゃない?」

「えっ、JR九州があるじゃない?」  利用の他に、北東北などの遠距離であれば自動車

利用の他に、北東北などの遠距離であれば自動車 、四国・九州のように航路が使える地域はフェリー

、四国・九州のように航路が使える地域はフェリー も利用など、値段や快適さなどで使い分けて

も利用など、値段や快適さなどで使い分けて