「いや、やっぱり苦労が多かったような。ははは」

そう言って笑ったのは、控室で検討していた佐藤康光九段であった。

「夏の12番勝負」として、猛暑よりも熱い戦いが期待されている藤井聡太七冠と佐々木大地七段のダブルタイトル戦。

その緒戦である棋聖戦では、藤井が先勝するも、第2局では相手の読んでなかった▲55角のカウンター一発で、佐々木がお返ししてタイに。

勝った方が王手という第3局は、藤井が先手で角換わりになったが、この将棋の中盤戦が見ものであった。

まず、いきなり端に▲97桂と跳ねるのが、見たこともない手。

ただでさえ、▲77ではなくこっちに桂を使うのは違筋なうえに、△95歩からの攻めも警戒しなければならない。

相居飛車の将棋ではまず見られない珍型だ。

これには私のみならず多くの将棋ファンが、

「これ佐藤康光のやり口やん!」

思わず、つっこんでしまったことだろう。

こんなもん、あの人しかやりまへんやん。

考えることは皆同じで、一緒に検討していた行方尚史九段は

「やばいっすね。これは分かるわけないっすよ。将棋史上でない手じゃないですか? 康光さんなら浮かぶのかもしれないけど」

これに対して会長……て思わずまだ言っちゃうな、佐藤九段は

「いやいや、私、浮かばないです」

こちらもあきれていたくらいだから、よほどスゴイ手なのだ。

まさに古い格言で言う「名人に定跡なし」。

しかも、驚愕の手順はここで終わらず、このあと8筋から逆襲していった先手は、玉を▲67、▲76、▲86と繰り出して行く。

これまた規格外な玉さばきで、これ棋譜だけ見てだれが指してるかクイズにしたら、「佐藤康光か木村一基」って答える人めちゃ多いでしょ。

ここからは深浦康市九段も加わって、

佐藤「先手は玉が露出していて何かと流れ弾に当たりやすいので、苦労が多そうですけどね」

深浦「でも、佐藤さんもこういう感じの将棋をよく指してませんでした?」

佐藤「いや、やっぱり苦労が多かったような。ははは。次の一手は見ものですね」

あのレジェンドですら「苦労が多い」という玉形で、涼しい顔をしているのだから、ホントこの七冠王を倒すのは大変である。

というと、なんだかこの指しわましが見た目だけ派手な、ともすれば相手の意表を突くだけのような印象を受ける方もおられるかもしれないが、そうではない。

これは実は、あの村田戦で見せた△64銀と似た思想を持つ手なのだ。

王座戦決勝トーナメント2回戦。村田顕弘六段との一戦。

必敗の局面から、ひねり出した△64銀がすさまじい勝負手。

これで一気に盤上が異空間になり、秒読みでは対処しきれず、大金星を目前にしながら村田は敗れた。

先日も書いたが、あのタダに見える銀出はいわゆる「逆転の妙手」ではない。

そうではなく指された瞬間に

「どうやっても勝ち」

という局面が、

「勝ちだけど、正解1個以外の指し手を選んだ瞬間、すべてがアウト」

というデスゲームに変貌を遂げるという怖ろしすぎる一着だったのだ。

「動」と「静」のちがいこそあるが、この▲86玉の手渡しも同じ。

即物的な意味だけなら、△54角や△95歩、▲同歩、△98歩、▲同香、△54角の筋を防いだ手だが、本当のねらいはそこではない。

あの△64銀と同じく、

「こんなのプロだって正解手は指せないよ!」

という「悪手の海」に巧妙に誘いこんだうえで、あえてターンを渡すという超高等戦術。

まさにかつて、昭和に大山康晴十五世名人が発見し「熟成」させ、平成に羽生善治九段が「言語化」した相手を惑わせる「手渡しの技術」

よく将棋の形勢を見るのに、

「駒の損得」

「玉の固さ」

「駒の働き」

「手番」

を確認するという作業があるが、これに関して、たしかなにかの折に藤井猛九段が言っていたことが、

「この4つの中では、手番が一番大事だと思う」

序盤で積極的にリードを奪いに行き、また「ガジガジ流」のパワー攻めで「自分から」局面を作って行きたいタイプの藤井猛らしい意見だ。

だが大山と羽生、そしてこの将棋における藤井聡太は逆だった。

人によっては「一番大事」という手番をヒョイとあげてしまう。

突然のノーガード戦法。ピンチの場面なのに、平気な顔でハーフスピードのストレートをど真ん中に投げこんでくる。

だがそれは単なるパスではなく、特に大山に顕著だが明確な「圧」なのだ。

「はい、手番あげるから、いい手指してみなさいよ」

そしてその手には、こういうセリフが続いている。

「でも、正解出さないと、アンタ死ぬけどね」

「最強」の座に君臨する者から、こんな宣告をされて「いつも通り」のプレーができる者が果たして何人いるだろうか。

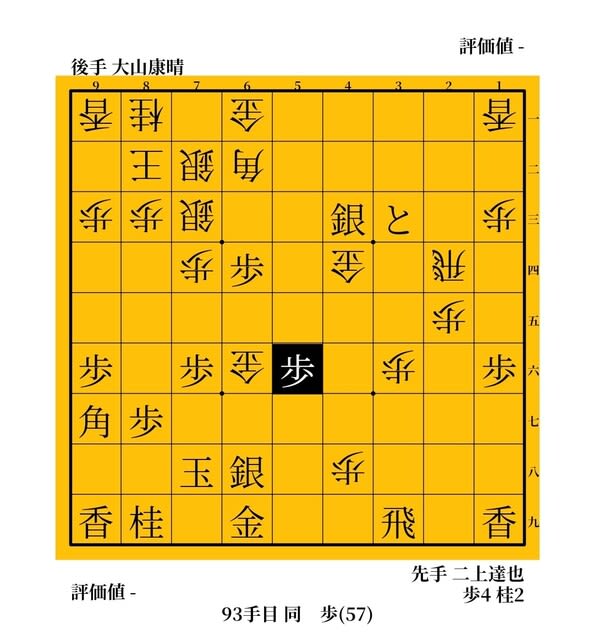

1960年の第10期九段戦(今の竜王戦)第7局。大山康晴九段と二上達也八段の一戦。

中盤のねじり合いのさなか、ここで△26歩とじっと突いたのが、『現代に生きる大山振り飛車』という本の中で藤井猛九段も「自分には絶対に指せない」と驚愕した手。

△27歩成の突破なんて遅すぎて、ゆるしてもらえるわけないが、大山曰く、

「ここでは△26歩か、△94歩で、敵の攻めを急がせるよりない」

事実、ここから二上が決め手を逃して混戦になり、最後は大山の逆転勝ち。

1993年の第34期王位戦の第4局。郷田真隆王位と羽生善治四冠の一戦。

後手の大駒3枚に対して先手は銀の厚みで対抗。

どう指すか難しい局面だが、なんと羽生は△94歩。▲67金直と形を整えたところに、さらに悠然と△95歩(!)

まさかの端歩2連発だが、この緩急でペースが狂ったか▲46銀と出たのが疑問で、好機に△28角と打つ筋ができ先手がいそがしくなった。

以下、羽生が勝って初の王位獲得。

実際、佐々木大地ほどの落ち着きと、ねばり強さを持った棋士が、ここから暴発し、あっという間に将棋は終わってしまった。

これこそが大山&羽生が必殺とした手渡し。まさに「死の一手パス」なのだ。

だから私は急転直下で終わったあの一局を見て、佐々木大地に「なにやってんの」という気にはなれない。

イエス・キリストも言っていたではないか。

「あの局面で正解手を指せるものだけが、この男に石を投げよ」

ホントねえ、こういう将棋を見ると、いつも思い出すのが『カイジ』の「鉄骨渡り」だ。

そうなんだ、ただ「まっすぐ歩く」だけでいい。

でも、いったん「下を見ると」いや「見せられる」と、それができないのが人間というもの。

落ちちゃうんだよ、あるいはすくんじゃうんだ。人は不完全で、なんと将棋はおもしろい。

あー、やべえ。早くご飯食べたいのに、つい熱くなって書いてしまった。

以上、今回私が言いたかったのは、この▲86玉という手は単なる「おもしろ局面」ではないということ。

そこには大山康晴が生み出し、羽生善治が完成させ、さらにそこに佐藤康光の狂気も内包した、まさにスーパーハイブリッド将棋。

その「読み」「度胸」「勝負術」「見切り」「心理戦」「精神力」「創造力」。

将棋に、いやあらゆる「勝負」に必要なすべてをそそぎこんだ、昭和、平成、令和と歴史の奔流こそが組みこまれた一着なのだ。

とかいう妄想が間欠泉のようにブワッと湧き上がってきて、なんかもう、これちょっと究極だよなあ。

そう、そうなんだよ。

きっと、たぶん、知らんけどさ。

(佐藤康光の顔面受けに続く)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)