昔の我が家の土留め及び塀は大谷石で出来ていました。独特の風合いで、いかにももろい感じだったので、土圧で土留め部分がはらんできてしまい、間知ブロックで積み替えられました。また、市内には多くの土蔵があり大谷石で作られたものもありましたが、今日ではほとんど残っていません。

修学旅行で日光に行く途中に大谷という土地があり、その周辺で産出されるのが大谷石らしいとは大分前から知っていました。また、10年以上前には、大谷石を採掘して出来た地下の空間が崩落し、住宅を含む地表が陥没して大変な騒ぎになったのをテレビの報道で見た記憶があります。更に、大谷石を切り出した地下の大きな空間を利用して音楽コンサートを開いたり、夏でも気温が低く湿度が高いことを利用してマッシュルームを栽培している、などなど。思い返せば大谷石にまつわるエトセトラがたくさんあります。

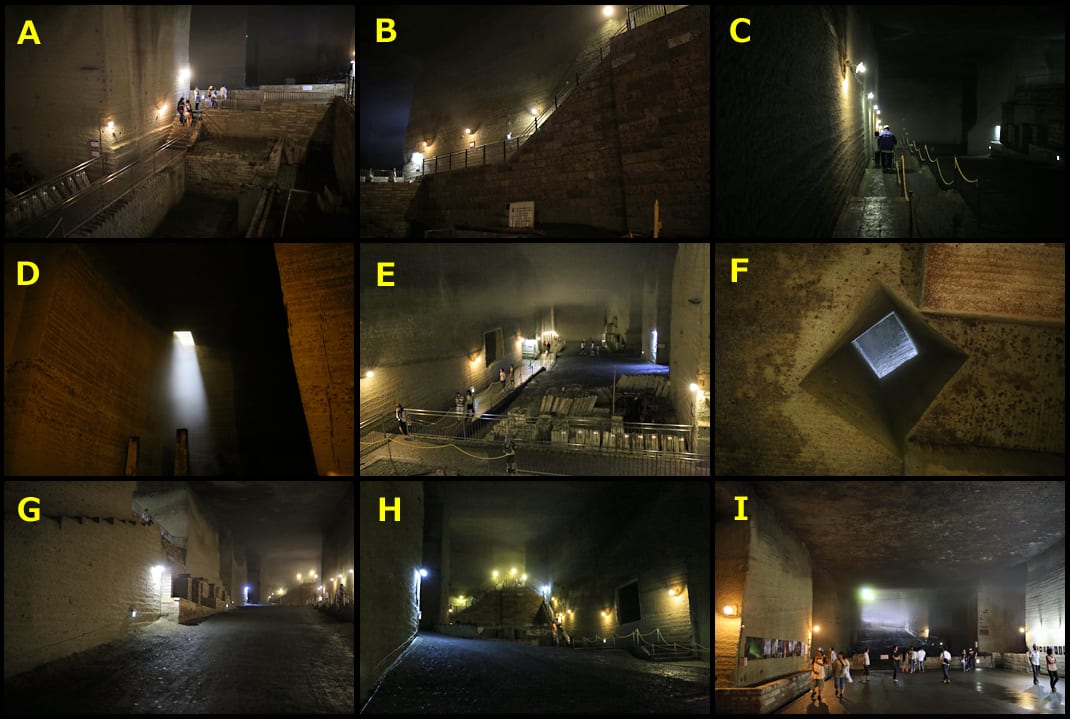

宇都宮に行ったついでに、大谷石を切り出して出来た大きな地下空間を観光のために解放していると聞いたことがあったので、調べて行ってきました。

行った日は外気が摂氏32度でしたが、地下は摂氏7度で大変涼しかった。そして、もやのように煙っていましたが、おそらくは、粉塵ではないかと思います。また、湿度がかなり高かった。

下記のURLによれば、大谷石は海底で火山が爆発して噴出した火山灰が滞積して固まったもので、凝灰岩であるとのことです。6世紀後半から7世紀前半に作られた古墳から、石室に用いた例が発見されたそうですが、1960年(昭和35年)頃までは手堀りで生産されたとのこと。一本掘るのに3,600回も腕をふるったとのことです。人間が自然を利用する努力に改めて驚きました。一度は見る価値があると思います。

---------------------------------------------------

URL => http://www.oya909.co.jp/museum/index.html

---------------------------------------------------

評価は5です。

修学旅行で日光に行く途中に大谷という土地があり、その周辺で産出されるのが大谷石らしいとは大分前から知っていました。また、10年以上前には、大谷石を採掘して出来た地下の空間が崩落し、住宅を含む地表が陥没して大変な騒ぎになったのをテレビの報道で見た記憶があります。更に、大谷石を切り出した地下の大きな空間を利用して音楽コンサートを開いたり、夏でも気温が低く湿度が高いことを利用してマッシュルームを栽培している、などなど。思い返せば大谷石にまつわるエトセトラがたくさんあります。

宇都宮に行ったついでに、大谷石を切り出して出来た大きな地下空間を観光のために解放していると聞いたことがあったので、調べて行ってきました。

行った日は外気が摂氏32度でしたが、地下は摂氏7度で大変涼しかった。そして、もやのように煙っていましたが、おそらくは、粉塵ではないかと思います。また、湿度がかなり高かった。

下記のURLによれば、大谷石は海底で火山が爆発して噴出した火山灰が滞積して固まったもので、凝灰岩であるとのことです。6世紀後半から7世紀前半に作られた古墳から、石室に用いた例が発見されたそうですが、1960年(昭和35年)頃までは手堀りで生産されたとのこと。一本掘るのに3,600回も腕をふるったとのことです。人間が自然を利用する努力に改めて驚きました。一度は見る価値があると思います。

---------------------------------------------------

URL => http://www.oya909.co.jp/museum/index.html

---------------------------------------------------

評価は5です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます