和田山の模型屋さんへ、今年最後のご訪問。

もちろん目当ては予約した品々。

猫屋線3セットと、足回りパーツが今年最後の購入品。動力は、おとぎ電車用ではなく、一般のキハ・デハ用。

雪が降るまでに手に入れることができるか、不安があった猫屋線の「おとぎ電車(西武山口線)」。何とか初雪が降るまでに手に入れることができた。

「よいお年を」と年末のあいさつも終えて、帰宅。

早速開封。

客車の方は、展望車・密閉車とも、猫屋線シリーズでは初となる客室設備(要は座席)付き。白系の成型色のままなので、ペイントマーカーなどで自由に着色できるはずだが、そのためには屋根を何とかしなくては。

が心配は無用で、ちゃんと上半分は取り外せる(分解できる?)。

だから、このように

上半分だけの交換もできるはずなのだが、これがちょっとややこしい。

何せ上半分を固定するのが、展望車の屋根を支える柱1本1本。展望車の出入り口部にある柱も当然付け替え。これらの柱の付け替えが意外に厄介で、力を入れすぎると柱が崩壊し、入れなければうまく受けに刺さらない。

この作業をするには、「思い付きでサクッと」ではなく、「じっくりと」取り組む必要があるかと。

そして台車。今までの車両より一回り小さく、前後にカプラーが付いている。

森林鉄道で使われていた「運材台車」をイメージしたものらしいが、車輪計が心なしか小さい気がする。

運材台車を利用して、貨車や客車を作る手法は、森林鉄道では当り前のように使われていたみたいで、西武山口線もその手法で客車を作ったみたい。

上の写真で、台車の左右に、床から突起が出ているのが見えるが、あの突起部分にウエイトをはめ、吊るすのが、今までの車両と根本的に違う点。

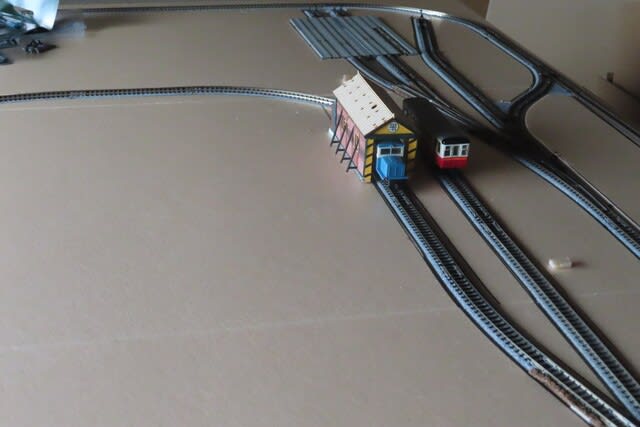

さらに、持っている「展望ゴンドラ車」との組み合わせを試すと

色は別にして、それほど感じは悪くない。

そして機関車(バッテリーロコ)。

まったく同じ形状のB15とB12だが、hゴムの色が、ピンクが15で、黒が12。

ピンクのhゴムなんて本当にあったのか、わからないけど、とりあえず12と15の違いは表現されている。

このバッテリーロコ、尾小家タイプのDLと比べてみると、

運転室が、圧倒的に小さい。

幅はあるのだが、高さが少し低い。この小さな運転室に、どういう機器配置されていたのか非常に気になる。

足回りは同じ動力ユニットを使うみたいで、そこから見ると、どちらも軽便機関車っぽい。

バッテリーロコは、塗装がちょっと派手かも。

そして改造種車として買ったのが、

今まで「いらんわ」と見向きもしなかった、こいつ。

これだけばらばらにしても使えないのが

この床下。台車は使えるかもしれないが、床下機器や床下は使えそうにない。

この車両は部品取り用としての購入だから、組み立て直すこともせず、バラバラのまま収納。

また貨車が、それも有蓋車が手に入ってしまった。