今月は、先に東京都区部の消費者物価の速報を、全国の動きの先行指標という意味で取り上げました。今日発表になった全国の消費者物価の動きもやはり同様な動きです。

一昨日、日本銀行が金融政策の変更を発表しましたが、その背景には、マスコミが報じていますように今春闘の賃上げが高めになることがはっきりしたことと同時に、昨年秋からの消費者物価の上昇がゆっくりながら沈静傾向を示している事があることも明らかです。

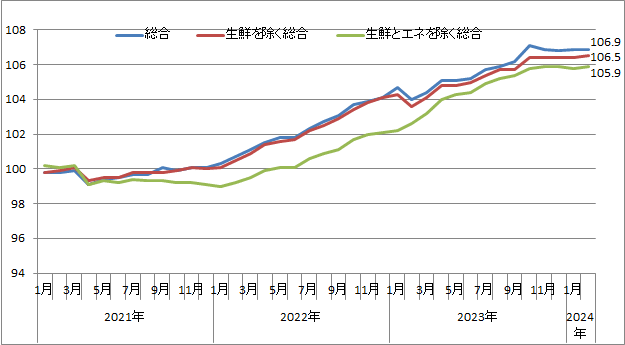

いつもどおり消費者物価指数の主要3指標のグラフで大きな動きを見ますと下のようです。

消費者物価すよう3指数の推移(原数値) 資料:総務省「消費者物価指数」

資料:総務省「消費者物価指数」

昨年6月以降は3指数ともほとんど横這いで、「生鮮食品とエネルギーを除く総合」だけが前月より0.1ポイントの上昇で、このままいけば、来年の今頃はせいぜい1%の上昇ぐらいに収まるという事になります。

春闘の賃上げ率が高めで、多少の賃金インフレがあっても、日銀のインフレターゲット2%より大きく上ズレすることはないというのが日銀の判断でしょう。

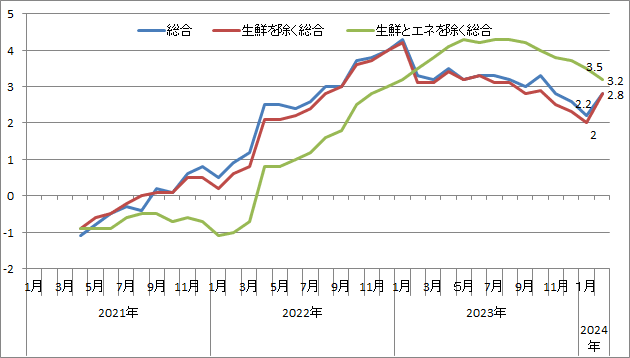

という事で、これも例月通りの「対前年同月上昇率」を見てみますと。下のグラフです。

消費者物価3指標の対前年上昇率(%) 資料:上に同じ

資料:上に同じ

前年同月比の数字は、東京都区部の時に触れましたように、1年前に電気・ガスの補助金が始まり、0.6か0.8程度消費者物価の上昇率が下がっていたのですが、2月になそのギャップが消えたせいです。グラフで昨年2月に下がった分が消えたことで対前年同月上昇率が補助金の無い通常の上昇率に戻ったという事です。グラフで見ればこの分が凹んでいるのが解ります。

補助金に関係ない緑の「生鮮とエネを除く総合(いわゆるココア指数)は、はっきりと下っています。3本の線が2%前後に集まって来ましたが、これが実勢という事です。

消費者物価の内訳の10大費目では、加工食品や家具家事品などコアコア指数の中にまだ年5%を超えるものが多く、特に教養娯楽の中では宿泊料が33%の上昇です。

加工食品や家事用品などの生活費需品はコロナ禍の中での消費停滞による値下げ一方の反動で、一昨年から昨年にかけて、波状的に一斉値上げされた分がありますが、今後は沈静化するでしょう。一方、宿泊料は、インバウンドの盛況を考えれば、下がりにくいでしょう。何せ、円安で日本の宿泊料の安さが目立つようですから難しいところです。

大勢としては物価は安定傾向、経済も金融政策も、何とか正常な状態の戻っていくように思われます。

電気・ガスの補助金が終わる時は多少の上昇があるでしょうが、当該企業の適切な対応を期待するところです。