29日(木)。わが家に来てから今日で1670日目を迎え、トランプ米大統領は、フランスで行われた主要7か国首脳会議(G7サミット)の際に開いた26日の記者会見で、メラニア夫人が北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党委員長と「知り合いだ」と語ったが、実際にはメラニア夫人は正恩氏と会ったことがなく、トランプ氏の勘違いだったようだ というニュースを見て感想を述べるモコタロです

普段からフェイクニュースを連発してるオオカミ老人トランプの発言は信じない

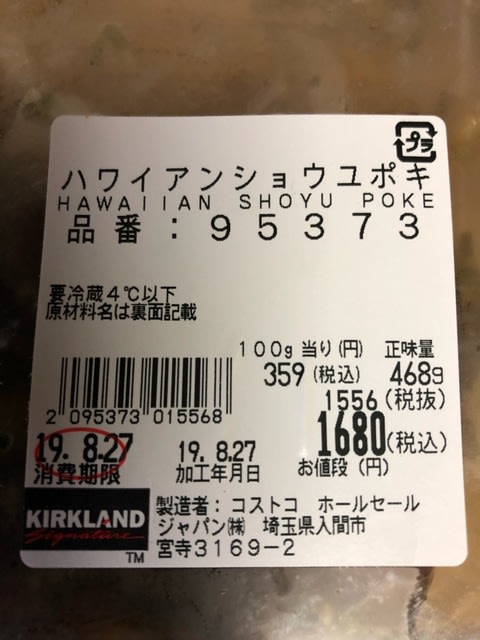

昨日の夕食は、娘がコストコで買ってきた「ハワイアンショウユポキ」をメインに、「焼肉」「生野菜サラダ」「冷奴」にしました 「ハワイアンショウユポキ」は初めてお目にかかりましたが、ひと言で言えば「マグロの漬け丼」みたいなものです

「ハワイアンショウユポキ」は初めてお目にかかりましたが、ひと言で言えば「マグロの漬け丼」みたいなものです 材料は下の容器の写真を参照してください。よく見ると賞味期限切れでしたが、乙な味でした

材料は下の容器の写真を参照してください。よく見ると賞味期限切れでしたが、乙な味でした

昨日、池袋の東京芸術劇場コンサートホールで「第20回芸劇ブランチ・コンサート バッハ『第1番』大集合」を聴きました プログラムはJ.S.バッハの①無伴奏チェロ組曲 第1番 BWV1007より「プレリュード」、②無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番 BWV1001より第1楽章「アダージョ」、第2楽章「フーガ:アレグロ」、③ヴィオラ・ソナタ 第1番 BWV1027より第1楽章「アダージョ」、第2楽章「アレグロ・マ・ノン・タント」、④ヴァイオリン協奏曲 第1番 BWV1041、⑤ピアノ協奏曲 第1番 BWV1052です

プログラムはJ.S.バッハの①無伴奏チェロ組曲 第1番 BWV1007より「プレリュード」、②無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番 BWV1001より第1楽章「アダージョ」、第2楽章「フーガ:アレグロ」、③ヴィオラ・ソナタ 第1番 BWV1027より第1楽章「アダージョ」、第2楽章「アレグロ・マ・ノン・タント」、④ヴァイオリン協奏曲 第1番 BWV1041、⑤ピアノ協奏曲 第1番 BWV1052です 演奏はヴァイオリン=伊藤亮太郎(N響)、大江馨、藤江扶紀(トゥールーズ・キャピトル国立管)、ヴィオラ=佐々木亮(N響)、チェロ=富岡廉太郎(読響)、コントラバス=西山真二(N響)、ピアノ=清水和音です

演奏はヴァイオリン=伊藤亮太郎(N響)、大江馨、藤江扶紀(トゥールーズ・キャピトル国立管)、ヴィオラ=佐々木亮(N響)、チェロ=富岡廉太郎(読響)、コントラバス=西山真二(N響)、ピアノ=清水和音です

会場はいつものように1階席も2階席もかなり埋っています

1曲目はJ.S.バッハの「無伴奏チェロ組曲 第1番 BWV1007」より「プレリュード」です この曲はヨハン・セバスティアン・バッハ(1685-1750)が1720年頃に作曲したと言われている6つの「無伴奏チェロ組曲」の最初に置かれた作品です

この曲はヨハン・セバスティアン・バッハ(1685-1750)が1720年頃に作曲したと言われている6つの「無伴奏チェロ組曲」の最初に置かれた作品です それまでチェロという楽器は通奏低音(つまり伴奏)として使用されていたのを、バッハが独奏楽器として主役に仕立て上げたのがこの組曲です

それまでチェロという楽器は通奏低音(つまり伴奏)として使用されていたのを、バッハが独奏楽器として主役に仕立て上げたのがこの組曲です

独奏するのは読響首席奏者・富岡廉太郎です ふくよかな音で、一音一音を慈しむように弾きました

ふくよかな音で、一音一音を慈しむように弾きました

2曲目は「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番 BWV1001」より第1楽章「アダージョ」、第2楽章「フーガ:アレグロ」です この曲もバッハが1720年頃に作曲したと言われている6つの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の最初に置かれた作品です

この曲もバッハが1720年頃に作曲したと言われている6つの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の最初に置かれた作品です ヴァイオリン1本で旋律と和声の同時表現を意図した重音奏法が多用されています

ヴァイオリン1本で旋律と和声の同時表現を意図した重音奏法が多用されています

独奏するのは今年6月にドイツのアウグスブルクで行われた「レオポルト・モーツアルト国際ヴァイオリンコンクール」で第3位入賞の大江馨です 重音奏法がとても美しく、とくに第2楽章のフーガは見事でした

重音奏法がとても美しく、とくに第2楽章のフーガは見事でした

3曲目は「ヴィオラ・ソナタ 第1番 BWV1027」より第1楽章「アダージョ」、第2楽章「アレグロ・マ・ノン・タント」です この曲は、本来ヴィオラ・ダ・ガンバ(チェロにエンドピンがない形態の古楽器)のための作品です。作曲年代は1720年以降と言われていますが正確には分かっていません

この曲は、本来ヴィオラ・ダ・ガンバ(チェロにエンドピンがない形態の古楽器)のための作品です。作曲年代は1720年以降と言われていますが正確には分かっていません

N響首席奏者・佐々木亮のヴィオラ独奏、清水和音のピアノによる演奏です 初めて聴く曲ですが、二人の息の合った演奏を聴いて、ヴィオラとチェロは限りなく音色が近いことをあらためて認識しました

初めて聴く曲ですが、二人の息の合った演奏を聴いて、ヴィオラとチェロは限りなく音色が近いことをあらためて認識しました

ここで、いつものトークに入ります 清水氏が佐々木氏をつかまえて、「私はどうもバッハが苦手で、弾いているうち心が不安定になってくるんですよ

清水氏が佐々木氏をつかまえて、「私はどうもバッハが苦手で、弾いているうち心が不安定になってくるんですよ 私のように感情の起伏が激しい者にはバッハは向かないのかも知れないですね

私のように感情の起伏が激しい者にはバッハは向かないのかも知れないですね 演奏していてどうですか?」と佐々木氏に振ると、「そうですね。楽譜に書かれているのは単純なんですが、演奏しているうちに訳が分からなくなってくることがあります

演奏していてどうですか?」と佐々木氏に振ると、「そうですね。楽譜に書かれているのは単純なんですが、演奏しているうちに訳が分からなくなってくることがあります 実に不思議です

実に不思議です 」と答えていました。次いで清水氏が「次に演奏するヴァイオリン協奏曲は本来、通奏低音としてチェンバロを使用するのですが、このブランチコンサートでヴィヴァルディの四季を演奏した時に、生まれて初めてチェンバロを弾いたんですが、難しくて二度と弾くまいと思いました

」と答えていました。次いで清水氏が「次に演奏するヴァイオリン協奏曲は本来、通奏低音としてチェンバロを使用するのですが、このブランチコンサートでヴィヴァルディの四季を演奏した時に、生まれて初めてチェンバロを弾いたんですが、難しくて二度と弾くまいと思いました 鍵盤の幅が狭く、打鍵がそのまま音に反映しないことがあったりして、演奏がすごく難しかったです。そんな訳で、私は演奏に加わりません。ごめんなさい

鍵盤の幅が狭く、打鍵がそのまま音に反映しないことがあったりして、演奏がすごく難しかったです。そんな訳で、私は演奏に加わりません。ごめんなさい 」と語りました

」と語りました (いいんです。あなたがいなくても演奏は立派に成り立ちますから

(いいんです。あなたがいなくても演奏は立派に成り立ちますから )

)

さて、その「ヴァイオリン協奏曲 第1番 BWV1041」です この曲は1717年~1723年の間のいずれかの年に作曲されたと言われていますが、正確な作曲年代は分かっていません

この曲は1717年~1723年の間のいずれかの年に作曲されたと言われていますが、正確な作曲年代は分かっていません 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「アレグロ・アッサイ」の3楽章から成ます

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「アレグロ・アッサイ」の3楽章から成ます

演奏は、ソロ・ヴァイオリン=伊藤亮太郎、第1ヴァイオリン=大江馨、第2ヴァイオリン=藤江扶紀、ヴィオラ=佐々木亮、チェロ=富岡廉太郎、コントラバス=西山真二です

伊藤氏だけ立奏でソロを務めます。清水氏のピアノ(チェンバロ代わり)が無くても西山氏のコントラバスだけで通奏低音は十分です 伊藤亮太郎氏の独奏は見事です

伊藤亮太郎氏の独奏は見事です この曲を聴いていて(特に第2楽章)感じたのは、極めてヴィヴァルディ(1678‐1741)のヴァイオリン協奏曲の曲想によく似ているな、ということです

この曲を聴いていて(特に第2楽章)感じたのは、極めてヴィヴァルディ(1678‐1741)のヴァイオリン協奏曲の曲想によく似ているな、ということです 7歳先輩のイタリアの作曲家の影響を受けたのではないかと思います

7歳先輩のイタリアの作曲家の影響を受けたのではないかと思います

最後の曲は「ピアノ協奏曲 第1番 BWV1052」です この曲は1738年から42年の間に、自作のヴァイオリン協奏曲を編曲して作られたと言われていますが、原曲は不明です

この曲は1738年から42年の間に、自作のヴァイオリン協奏曲を編曲して作られたと言われていますが、原曲は不明です 8曲ある1台のチェンバロのための協奏曲のうちの一つです

8曲ある1台のチェンバロのための協奏曲のうちの一つです 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります

藤江扶紀のリード、全員の演奏により第1楽章に入ります。極めて速いテンポでサクサクと演奏が進みます 現代的でノリのいい演奏を聴いていて、「バッハはジャズだな」と思いました

現代的でノリのいい演奏を聴いていて、「バッハはジャズだな」と思いました しかし これは逆で、ジャズがバッハの音楽に大きな影響を受けてきたのです

しかし これは逆で、ジャズがバッハの音楽に大きな影響を受けてきたのです MJQ(モダン・ジャズ・クァルテット)、ジャック・リューシェ、キース・ジャレット・・・一流のアーティストはバッハの影響を受けています

MJQ(モダン・ジャズ・クァルテット)、ジャック・リューシェ、キース・ジャレット・・・一流のアーティストはバッハの影響を受けています

この日のコンサートはバッハの第1番だけを集めたコンサートでしたが、面白い企画だと思います 第2弾は第2番だけを集めたコンサートでしょうか

第2弾は第2番だけを集めたコンサートでしょうか