23日(土)。わが家に来てから今日で1881日目を迎え、皇位継承に伴う皇室行事「大嘗祭」の祭場となった大嘗宮は 建設に9億5700万円を要したが、一般公開終了後には取り壊される というニュースを見て感想を述べるモコタロです

すぐに取り壊すのが分かっていながら 建設に9億円以上もかけるのはどうなのよ?

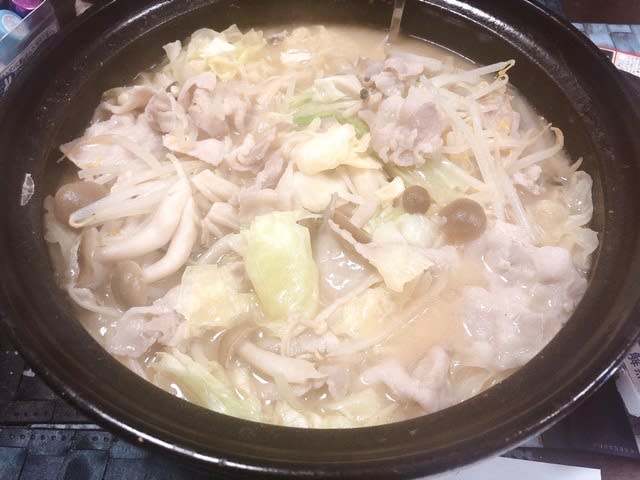

昨日は真冬並みの寒さで、娘も仕事が休みだったので、夕食は「白みそ鍋」にしました 材料はキャベツ、豚バラ肉、シメジ、エノキダケ、モヤシ、水菜です。お酒は日本酒の熱燗です

材料はキャベツ、豚バラ肉、シメジ、エノキダケ、モヤシ、水菜です。お酒は日本酒の熱燗です 〆はラーメンにしました。満腹です

〆はラーメンにしました。満腹です

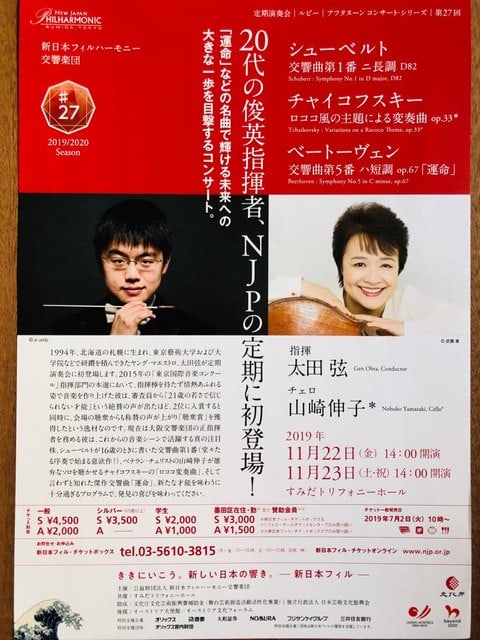

昨日午後2時から すみだトリフォニーホールで新日本フィル「ルビー(アフタヌーン コンサート・シリーズ)」第27回定期演奏会を聴きました プログラムは①シューベルト「交響曲 第1番 ニ長調 D82」、②チャイコフスキー「ロココ風の主題による変奏曲 作品33」、③ベートーヴェン「交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ”運命”」です

プログラムは①シューベルト「交響曲 第1番 ニ長調 D82」、②チャイコフスキー「ロココ風の主題による変奏曲 作品33」、③ベートーヴェン「交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ”運命”」です ②のチェロ独奏=山崎伸子、指揮は当初予定されていた若手の太田弦が健康上の理由により降板したことから、今年夏よりシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州立劇場の音楽総監督に就任したキンボー・イシイが指揮しました

②のチェロ独奏=山崎伸子、指揮は当初予定されていた若手の太田弦が健康上の理由により降板したことから、今年夏よりシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州立劇場の音楽総監督に就任したキンボー・イシイが指揮しました

演奏に先立って、午前11時からホール隣のホテルのチャペルで小室敬幸氏によるルビーシリーズのレクチャー「ベートーヴェンの『運命』を徹底解剖!」があり、聴講しました 受付で500円を払ってチャペルに向かおうとすると、新日本フィル事務局の登原紗弥香さん(レクチャー進行役)から、「どうされましたか?」と訊かれました

受付で500円を払ってチャペルに向かおうとすると、新日本フィル事務局の登原紗弥香さん(レクチャー進行役)から、「どうされましたか?」と訊かれました どうやら私が右手首に包帯を巻いているのに気が付いたようです

どうやら私が右手首に包帯を巻いているのに気が付いたようです 「腱鞘炎です。パソコンを打っていて。ブログを書くのにパソコン入力してますが、それが原因で腱鞘炎になってしまったんです

「腱鞘炎です。パソコンを打っていて。ブログを書くのにパソコン入力してますが、それが原因で腱鞘炎になってしまったんです ブログを書き続ける限り完治しないんです

ブログを書き続ける限り完治しないんです 」と答えました。登原さんは気の毒そうな顔をしていました

」と答えました。登原さんは気の毒そうな顔をしていました

小室氏はペラ1枚のレジュメに書かれたいくつかの楽譜の抜粋をもとに「”ハイリゲンシュタットの遺書”の本当の意味」「ソナタ形式」「第1主題の秘密」「主題労作」などについて解説、いかに第5番が精密に出来ているかを明らかにしました このレクチャーは本番を前に非常に参考になります

このレクチャーは本番を前に非常に参考になります ろくに楽譜が読めない私でも何とか半分くらいは理解できました

ろくに楽譜が読めない私でも何とか半分くらいは理解できました

さて本番です。オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの新日本フィルの並び。コンマスは王子こと西江辰郎です いつものように第2ヴァイオリンの松崎千鶴さんを確認。篠原英和氏は降り番のようです

いつものように第2ヴァイオリンの松崎千鶴さんを確認。篠原英和氏は降り番のようです

1曲目はシューベルト「交響曲 第1番 ニ長調 D82」です この曲はフランツ・シューベルト(1797-1828)が16歳の時(1813年)に作曲した最初の交響曲です

この曲はフランツ・シューベルト(1797-1828)が16歳の時(1813年)に作曲した最初の交響曲です 第1楽章「アダージョ~アレグロ・ヴィヴァ―チェ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の4楽章から成ります

第1楽章「アダージョ~アレグロ・ヴィヴァ―チェ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の4楽章から成ります

キンボー・イシイの指揮で演奏に入ります。全体的な印象としては、第1楽章はハイドン風、第2楽章はモーツアルト風、第3楽章と第4楽章になってやっとシューベルトらしさが出てきた感じです とくに第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」は溌剌としていて16歳のシューベルトの創作意欲を感じます

とくに第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」は溌剌としていて16歳のシューベルトの創作意欲を感じます

2曲目はチャイコフスキー「ロココ風の主題による変奏曲 作品33」です この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が1876年12月から翌77年の初めにかけて作曲した作品です

この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が1876年12月から翌77年の初めにかけて作曲した作品です 「ロココ」とは18世紀に美術、建築、デザインなどの分野で流行した様式ですが、音楽史ではバロックから古典派への過渡期に現れた優雅な音楽様式のことを指します

「ロココ」とは18世紀に美術、建築、デザインなどの分野で流行した様式ですが、音楽史ではバロックから古典派への過渡期に現れた優雅な音楽様式のことを指します チャイコフスキーは敬愛するモーツアルト(1756-1791)の音楽を念頭に置いて書きました

チャイコフスキーは敬愛するモーツアルト(1756-1791)の音楽を念頭に置いて書きました

桐朋学園大学特任教授、東京藝大名誉教授を務める山崎伸子が登場、さっそく演奏に入ります 何とも柔らかい音色に引き込まれます

何とも柔らかい音色に引き込まれます 肩の力が抜けたソフトで心地よい響きが会場を満たします

肩の力が抜けたソフトで心地よい響きが会場を満たします

彼女は2つの大学で教えているので、新日本フィルにも教え子が何人かいるのではないか、と思います

ソリスト・アンコールは、カザルスが国連総会の会議場で演奏して有名になったカタルーニャ民謡「鳥の歌」でした しみじみと良い演奏でした

しみじみと良い演奏でした

プログラム後半はベートーヴェン「交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ”運命”」です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1807年から翌08年にかけて作曲し、1808年12月22日にウィーンのアン・デア・ウィーン劇場で、第6番「田園」や「ピアノ協奏曲第4番」などと共に初演されました

この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1807年から翌08年にかけて作曲し、1808年12月22日にウィーンのアン・デア・ウィーン劇場で、第6番「田園」や「ピアノ協奏曲第4番」などと共に初演されました 第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アンダンテ・コン・モト」、第3楽章「アレグロ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アンダンテ・コン・モト」、第3楽章「アレグロ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

なお、この曲は「運命」という愛称で親しまれていますが、小室氏のレクチャーによると、これは一時期ベートーヴェンの秘書を務めていたシンドラーが第1楽章冒頭の主題について「運命はこのように扉を叩く」と記述したことから そのように呼ばれるようになったもので、現在では信憑性が疑われているそうです それはそうとしても、第1楽章冒頭の「ダダダダーン」というリズムは「運命の動機」と呼ぶのが最も相応しいような気がします

それはそうとしても、第1楽章冒頭の「ダダダダーン」というリズムは「運命の動機」と呼ぶのが最も相応しいような気がします

キンボー・イシイの指揮で第1楽章が高速テンポで開始されます 彼の指揮は全楽章を通して速いテンポによりオケから引き締まった演奏を引き出していました

彼の指揮は全楽章を通して速いテンポによりオケから引き締まった演奏を引き出していました 「現代のベートーヴェン」を感じます

「現代のベートーヴェン」を感じます レクチャーで学んだことをレビューしながら聴こうとしたのですが、演奏の速さに頭と耳が付いて行けなかった というのが正直なところです

レクチャーで学んだことをレビューしながら聴こうとしたのですが、演奏の速さに頭と耳が付いて行けなかった というのが正直なところです

それにしても、ベートーヴェンって何だかんだ言っても天才だな、と思います