22日(金)。わが家に来てから今日で1880日目を迎え、国の税金を使い、首相が主宰する「桜を見る会」について、安倍晋三首相は20日の参院本会議で、「私自身も事務所から相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともあった」と述べ、招待者の選定過程に自身が関与していたことを認めた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

世論調査で「安倍政権を支持しない理由」のトップは「首相の人柄が信用できない」

昨日の夕食は「牛タン塩焼き+牛ハラミ肉焼き」「生野菜サラダ」「卵スープ」にしました メインのメニューは、魚、豚肉、鶏肉、牛肉・・・というように毎日 種類を変えてバランスを取るようにしています

メインのメニューは、魚、豚肉、鶏肉、牛肉・・・というように毎日 種類を変えてバランスを取るようにしています

来年1月21日(火)午後7時からサントリーホールで開かれる「大阪フィルハーモニー交響楽団 第52回東京定期演奏会」のチケットを取りました プログラムは①エルガー「チェロ協奏曲 ホ短調 作品85」、②ブルックナー「交響曲第3番 ニ短調 ”ワーグナー” 」です

プログラムは①エルガー「チェロ協奏曲 ホ短調 作品85」、②ブルックナー「交響曲第3番 ニ短調 ”ワーグナー” 」です ①のチェロ独奏はスティーヴン・イッサーリス、指揮は尾高忠明です

①のチェロ独奏はスティーヴン・イッサーリス、指揮は尾高忠明です

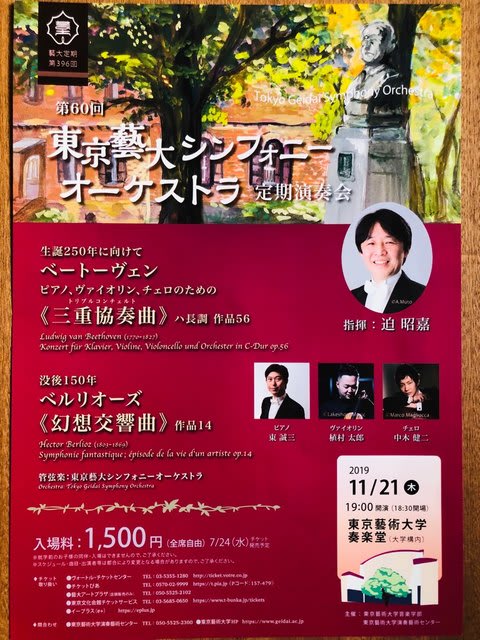

昨夕、東京藝大奏楽堂で「第60回東京藝大シンフォニーオーケストラ定期演奏会」を聴きました プログラムは①ベートーヴェン「ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための『三重協奏曲』ハ長調 作品56」、②ベルリオーズ「幻想交響曲 作品14」です

プログラムは①ベートーヴェン「ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための『三重協奏曲』ハ長調 作品56」、②ベルリオーズ「幻想交響曲 作品14」です ①のピアノ独奏=東誠三(藝大教授)、ヴァイオリン独奏=植村太郎(同・准教授)、チェロ独奏=中木健二(同)、指揮=迫昭嘉(同・教授)です

①のピアノ独奏=東誠三(藝大教授)、ヴァイオリン独奏=植村太郎(同・准教授)、チェロ独奏=中木健二(同)、指揮=迫昭嘉(同・教授)です 東京藝大シンフォニーオーケストラは藝大音楽学部の2~4年までの弦・管・打楽器専攻生を中心としたオケです。ちなみに植村太郎氏がコンマスを務めている藝大フィルハーモニア管弦楽団は東京藝大のプロのオケです

東京藝大シンフォニーオーケストラは藝大音楽学部の2~4年までの弦・管・打楽器専攻生を中心としたオケです。ちなみに植村太郎氏がコンマスを務めている藝大フィルハーモニア管弦楽団は東京藝大のプロのオケです

全席自由です。1階13列25番、右ブロック左通路側を押さえました。会場は8割方埋まっているでしょうか

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという編成。楽員名簿によるとコンミスは齋藤碧さんです

1曲目は来年 生誕250年を迎えるベートーヴェンの「ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための『三重協奏曲』ハ長調 作品56」です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1803年から翌04年にかけて作曲、1808年に公開初演された作品で、ロプコヴィッツ侯爵に献呈されました

この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1803年から翌04年にかけて作曲、1808年に公開初演された作品で、ロプコヴィッツ侯爵に献呈されました 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「ラルゴ」、第3楽章「ロンド・アッラ・ポラッカ」の3楽章からなります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「ラルゴ」、第3楽章「ロンド・アッラ・ポラッカ」の3楽章からなります

オケの序奏に続いて独奏チェロが入り、次いでヴァイオリンが、そしてピアノが加わります この曲とほぼ時期に作曲された交響曲第3番”英雄”に似た勇壮な曲想が聴かれます

この曲とほぼ時期に作曲された交響曲第3番”英雄”に似た勇壮な曲想が聴かれます すべての楽章を取り仕切るのは中木健二のチェロです。彼に植村太郎のヴァイオリンと東誠三のピアノが絡んできます

すべての楽章を取り仕切るのは中木健二のチェロです。彼に植村太郎のヴァイオリンと東誠三のピアノが絡んできます この曲は演奏される機会が少ないので貴重な体験です。聴き終わって、やっぱりベートーヴェンはいいなあと思いました

この曲は演奏される機会が少ないので貴重な体験です。聴き終わって、やっぱりベートーヴェンはいいなあと思いました

プログラム後半は、今年没後150年を迎えたベルリオーズ「幻想交響曲 作品14」です この曲はエクトール・ベルリオーズ(1803-1869)が1830年に作曲(31年に改訂)した作品です

この曲はエクトール・ベルリオーズ(1803-1869)が1830年に作曲(31年に改訂)した作品です イギリスのシェイクスピア劇団の女優ハリエット・スミッソンへの熱烈な思慕を標題音楽として表現したものです

イギリスのシェイクスピア劇団の女優ハリエット・スミッソンへの熱烈な思慕を標題音楽として表現したものです 「一人の芸術家が恋に破れてアヘンを飲んで死を図るが、それが致死量に達しなかったため、様々な幻覚を見る」という物語構成になっています

「一人の芸術家が恋に破れてアヘンを飲んで死を図るが、それが致死量に達しなかったため、様々な幻覚を見る」という物語構成になっています 第1楽章「夢想と情熱」、第2楽章「舞踏会」、第3楽章「野の情景」、第4楽章「断頭台への行進」、第5楽章「サバト(魔女大集会)の夜の夢」の5楽章から成ります

第1楽章「夢想と情熱」、第2楽章「舞踏会」、第3楽章「野の情景」、第4楽章「断頭台への行進」、第5楽章「サバト(魔女大集会)の夜の夢」の5楽章から成ります

オケが拡大しフルオーケストラ態勢になります 見渡すところ、ヴァイオリン・セクション、ヴィオラ、木管、打楽器は圧倒的に女性が多数です

見渡すところ、ヴァイオリン・セクション、ヴィオラ、木管、打楽器は圧倒的に女性が多数です 反対に音の低いチェロ、コントラバスは男性が多数です

反対に音の低いチェロ、コントラバスは男性が多数です これが現在の音楽大学の縮図でしょうか

これが現在の音楽大学の縮図でしょうか

第1楽章「夢想と情熱」ではヴァイオリンがキラキラと輝いて美しい音楽を奏でます オーボエが素晴らしい演奏をしています

オーボエが素晴らしい演奏をしています 第2楽章「舞踏会」ではフルート、クラリネットが冴えた演奏を展開していました

第2楽章「舞踏会」ではフルート、クラリネットが冴えた演奏を展開していました 第3楽章「野の情景」では、舞台上のオーボエ(コーラングレ?)と舞台裏のオーボエとの対話が素晴らしく、完璧と言ってもよい遠近感の出た演奏を展開しました

第3楽章「野の情景」では、舞台上のオーボエ(コーラングレ?)と舞台裏のオーボエとの対話が素晴らしく、完璧と言ってもよい遠近感の出た演奏を展開しました 舞台袖のドアは閉まっていたので、舞台後方の斜めになった壁裏の奧で吹いていたと思われます

舞台袖のドアは閉まっていたので、舞台後方の斜めになった壁裏の奧で吹いていたと思われます 終盤の4台のティンパニによる「遠くの雷鳴」は見事でした

終盤の4台のティンパニによる「遠くの雷鳴」は見事でした

第4楽章「断頭台への行進」では、4本のファゴットの演奏が素晴らしく、思わず引き込まれました また、トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバといった金管楽器と打楽器群は、やっと本領発揮だ

また、トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバといった金管楽器と打楽器群は、やっと本領発揮だ とばかりに会場を圧倒する迫真の演奏を展開しました

とばかりに会場を圧倒する迫真の演奏を展開しました 第5楽章「サバト(魔女大集会)の夜の夢」では小クラリネットがグロテスクな姿に変貌した恋人を下品に演奏し、「イデー・フィクス(固定観念、固定楽想)」を強く印象付けました

第5楽章「サバト(魔女大集会)の夜の夢」では小クラリネットがグロテスクな姿に変貌した恋人を下品に演奏し、「イデー・フィクス(固定観念、固定楽想)」を強く印象付けました また、終盤には舞台裏で鳴らされる鐘がオケを突き抜けて響き渡り、恋人を葬り去りました

また、終盤には舞台裏で鳴らされる鐘がオケを突き抜けて響き渡り、恋人を葬り去りました

全楽章を通して聴いた印象は、学生オケとはいえ相当レヴェルが高い演奏で、個々人の演奏能力が優れていると思いました

さて、ここで 冒頭に戻って考えたいと思います この日のプログラムは来年 生誕250年を迎えるベートーヴェンの音楽と、今年没後150年を迎えたベルリオーズの音楽との組み合わせで構成されています

この日のプログラムは来年 生誕250年を迎えるベートーヴェンの音楽と、今年没後150年を迎えたベルリオーズの音楽との組み合わせで構成されています ベートーヴェンが死去したのは1827年でした。そして、ベルリオーズが初めての交響曲「幻想交響曲」を作曲したのは1830年でした

ベートーヴェンが死去したのは1827年でした。そして、ベルリオーズが初めての交響曲「幻想交響曲」を作曲したのは1830年でした つまり、ベートーヴェンの死からわずか3年しか経たないうちに、ベルリオーズは自らの人生を題材にしてハープやコーラングレや鐘などを加えた新しい次元の標題音楽を作曲したのです

つまり、ベートーヴェンの死からわずか3年しか経たないうちに、ベルリオーズは自らの人生を題材にしてハープやコーラングレや鐘などを加えた新しい次元の標題音楽を作曲したのです 言うまでもなく、この曲はロマン派の標題音楽の先駆となり、リスト、ワーグナーらに引き継がれていくことになります

言うまでもなく、この曲はロマン派の標題音楽の先駆となり、リスト、ワーグナーらに引き継がれていくことになります

主催者の東京藝大は、単にベートーヴェンが来年 生誕250年を迎え、ベルリオーズが今年 没後150年を迎えたからという理由だけで二人の作品を取り上げたのではなく、古典派からロマン派へのバトンを受け渡しした当事者としての意味合いを込めて取り上げたのだと確信します