21日(日)。昨日の日経朝刊・別刷り「NIKKEIプラス1」の「何でもランキング」で「ネーティブには通じない『和製英語』」を取り上げていました クイズ形式に直してご紹介します

クイズ形式に直してご紹介します

次のうち「和製英語」でないのはどれでしょうか?

①リフォーム、②リストアップ、③ライブハウス、④フライング、⑤マンツーマン(個人レッスン等)、⑥キーホルダー、⑦アフターサービス、⑧ワインクーラー(卓上用)、⑨サラリーマン、⑩ガソリンスタンド。

答えは「なし」。全て「和製英語」です 記事は次のように正しい英語表現を示しています

記事は次のように正しい英語表現を示しています

①リフォーム = 住宅・建物の改修は renovation、改装は remodeling 。

②リストアップ = 列挙するのは make a list 。

③ライブハウス = a live music club もしくは a live music venue 。

④フライング = a false start 。

⑤マンツーマン(個人レッスン等)= private lesson 。1対1で面と向かって話すことを強調する場合、米国は ono-on-one 、英国やオーストラリアは one-to-one を使うこともある。

⑥キーホルダー = key chain もしくは key ring 。

⑦アフターサービス = after-sales service 。

⑧ワインクーラー(卓上用)= a wine bucket 。

⑨サラリーマン = company employee もしくは office worker 。

⑩ガソリンスタンド = gas station 。

どうでしょうか、参考になりましたか? 新型コロナ禍で有名になった「Go To トラベル」などは典型的な和声英語ですね 緊急事態宣言の解除に伴って復活するのはいいですが、くれぐれも Go To Trouble にならないように注意してほしいと思います

緊急事態宣言の解除に伴って復活するのはいいですが、くれぐれも Go To Trouble にならないように注意してほしいと思います

ということで、わが家に来てから今日で2262日目を迎え、米国と中国の外交トップの直接会談は初日の18日、深刻な対立関係を象徴するかのような激しい応酬を繰り広げたが、冒頭発言を1人2分ずつにすると事前に申し合わせていたのに対し、中国の楊共産党政治局員は20分近くも発言した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

他人の言うことは聞かず 自分の言いたいことだけを言うのが 習近平政権の流儀だ

文京シビックホールから「文京シビックホール改修工事に伴う休館および響きの森クラシック・シリーズ休止のお知らせ」が届きました それによると、「同ホールは改修工事のため今年4月から約1年9か月にわたり休館する。これに伴い、『響きの森クラシック・シリーズ』も公演を休止する。リニューアルオープン後、2023年度にシリーズを再開する予定だが、詳細が決まり次第案内する」となっています

それによると、「同ホールは改修工事のため今年4月から約1年9か月にわたり休館する。これに伴い、『響きの森クラシック・シリーズ』も公演を休止する。リニューアルオープン後、2023年度にシリーズを再開する予定だが、詳細が決まり次第案内する」となっています 個人的には、座りにくい椅子を改善してほしいと思いますが、そこまで改修するかどうか不明です

個人的には、座りにくい椅子を改善してほしいと思いますが、そこまで改修するかどうか不明です

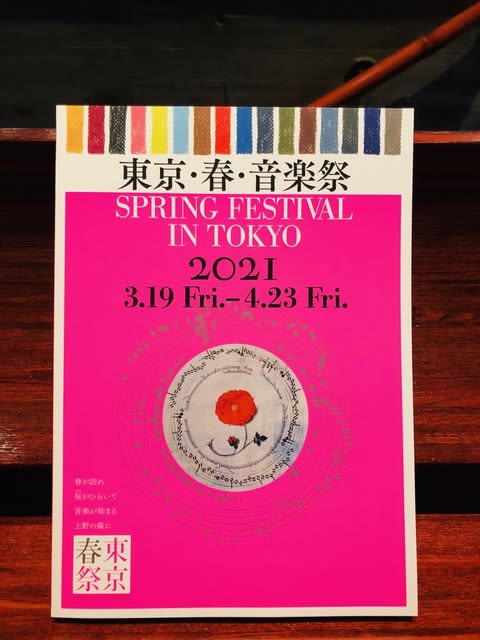

昨夜、東京文化会館小ホールで東京・春・音楽祭 参加公演「N響メンバーによる室内楽」を聴きました オール・サン=サーンス・プログラムで①「死の舞踏 作品40」(2台ピアノ版)、②「ピアノ五重奏曲 イ短調 作品14」、③「七重奏曲 変ホ長調 作品65」、④組曲「動物の謝肉祭」です

オール・サン=サーンス・プログラムで①「死の舞踏 作品40」(2台ピアノ版)、②「ピアノ五重奏曲 イ短調 作品14」、③「七重奏曲 変ホ長調 作品65」、④組曲「動物の謝肉祭」です 演奏はヴァイオリン=伊藤亮太郎、白井篤、ヴィオラ=中村洋乃理、チェロ=藤森亮一、コントラバス=市川雅典、フルート=神田寛明、クラリネット=松本健司、トランペット=菊本和昭、打楽器=植松透、竹島悟史、ピアノ=北村朋幹、三浦謙司です

演奏はヴァイオリン=伊藤亮太郎、白井篤、ヴィオラ=中村洋乃理、チェロ=藤森亮一、コントラバス=市川雅典、フルート=神田寛明、クラリネット=松本健司、トランペット=菊本和昭、打楽器=植松透、竹島悟史、ピアノ=北村朋幹、三浦謙司です

自席はD列19番、左ブロック右通路側です 新型コロナ感染拡大防止のため最前列は空席となっており、座席は市松模様配置です

新型コロナ感染拡大防止のため最前列は空席となっており、座席は市松模様配置です

1曲目は「死の舞踏 作品40」(2台ピアノ版)です この曲はカミーユ・サン=サーンス(1835‐1921)がフランスのアンリ・カザリスの奇怪で幻想的な詩に霊感を得て1874年に作曲、翌75年にパリのシャトル座で初演された作品です

この曲はカミーユ・サン=サーンス(1835‐1921)がフランスのアンリ・カザリスの奇怪で幻想的な詩に霊感を得て1874年に作曲、翌75年にパリのシャトル座で初演された作品です 今回は2台のピアノ版により演奏されます

今回は2台のピアノ版により演奏されます

演奏する北村朋幹は東京藝大、ベルリン藝大を経て、現在フランクフルト音楽舞台芸術大学に在籍していますが、第3回東京音楽コンクールで第1位を獲得しています 三浦謙司は2019年ロン・ティボー=クレスパン国際コンクール優勝と3つの特別賞を受賞しています

三浦謙司は2019年ロン・ティボー=クレスパン国際コンクール優勝と3つの特別賞を受賞しています

三浦謙司が下手、北村朋幹が上手にスタンバイし演奏に入ります 静けさから始まり、骸骨が踊り始め、次第に激しさが頂点に達して、再び静けさに戻る様子が ありありと表現されました

静けさから始まり、骸骨が踊り始め、次第に激しさが頂点に達して、再び静けさに戻る様子が ありありと表現されました 曲が終盤を迎えた18時9分頃、 急に会場が揺れ始めました。地震です

曲が終盤を迎えた18時9分頃、 急に会場が揺れ始めました。地震です ピアニストの2人も気が付いたようですが そのまま演奏が続けられ、無事に終了しました

ピアニストの2人も気が付いたようですが そのまま演奏が続けられ、無事に終了しました 後で、休憩時間にスマホでニュースを調べたら、東京は震度3とのことでした

後で、休憩時間にスマホでニュースを調べたら、東京は震度3とのことでした あれが震度4だったらアナウンスが入り、一旦演奏は休止になったと思います

あれが震度4だったらアナウンスが入り、一旦演奏は休止になったと思います 震度3と4の間には対応に大きな違いがありますが、残念ながらその違いを説明する じしん はありません

震度3と4の間には対応に大きな違いがありますが、残念ながらその違いを説明する じしん はありません

2曲目は「ピアノ五重奏曲 イ短調 作品14」です この曲は1855年(作曲者20歳!)に作曲されたヴァイオリン(2)、ヴィオラ、チェロとピアノのための作品です

この曲は1855年(作曲者20歳!)に作曲されたヴァイオリン(2)、ヴィオラ、チェロとピアノのための作品です 第1楽章「アレグロ・モデラート・エ・マエストーソ」、第2楽章「アンダンテ・ソステヌート」、第3楽章「プレスト」、第4楽章「アレグロ・アッサイ・マ・トランクィロ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・モデラート・エ・マエストーソ」、第2楽章「アンダンテ・ソステヌート」、第3楽章「プレスト」、第4楽章「アレグロ・アッサイ・マ・トランクィロ」の4楽章から成ります

第1楽章はサン=サーンスの若き情念のようなものが感じられました 第2楽章は叙情的な曲想で、第3楽章はスピード感溢れる音楽です

第2楽章は叙情的な曲想で、第3楽章はスピード感溢れる音楽です 第4楽章はメロディーが美しく、若きサン=サーンスのロマンを感じました

第4楽章はメロディーが美しく、若きサン=サーンスのロマンを感じました CDを持っていないので初めて聴きましたが、20歳にしてすでにサン=サーンスのDNAが垣間見られる曲想でした

CDを持っていないので初めて聴きましたが、20歳にしてすでにサン=サーンスのDNAが垣間見られる曲想でした

プログラム後半の1曲目は「七重奏曲 変ホ長調 作品65」です この曲は1881年に作曲された トランペット、ヴァイオリン(2)、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ピアノのための作品です

この曲は1881年に作曲された トランペット、ヴァイオリン(2)、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ピアノのための作品です 第1楽章「前奏曲」、第2楽章「メヌエット」、第3楽章「間奏曲」、第4楽章「ガヴォット:フィナーレ」の4楽章から成ります

第1楽章「前奏曲」、第2楽章「メヌエット」、第3楽章「間奏曲」、第4楽章「ガヴォット:フィナーレ」の4楽章から成ります

第1楽章から菊本和昭のトランペットが爽快に鳴り響きます 第2楽章は古典的な「メヌエット」としているだけあり、愉悦感に満ちた踊れるような音楽です

第2楽章は古典的な「メヌエット」としているだけあり、愉悦感に満ちた踊れるような音楽です ところが、第3楽章に入ると曲想が一変します

ところが、第3楽章に入ると曲想が一変します チェロ ⇒ ヴィオラ ⇒ ヴァイオリン ⇒ トランペットへと受け継がれる冒頭のメロディーをはじめ何と悲しい音楽でしょうか

チェロ ⇒ ヴィオラ ⇒ ヴァイオリン ⇒ トランペットへと受け継がれる冒頭のメロディーをはじめ何と悲しい音楽でしょうか まるでモーツアルトの音楽が、楽しいと思っていたら、次の瞬間に悲しくなるような感じです

まるでモーツアルトの音楽が、楽しいと思っていたら、次の瞬間に悲しくなるような感じです 実はこの曲の3年前の1878年、サン=サーンスは1か月の間に2人の息子を事故と病気で亡くしており、その影がこの楽章に表れているのです

実はこの曲の3年前の1878年、サン=サーンスは1か月の間に2人の息子を事故と病気で亡くしており、その影がこの楽章に表れているのです しかし、第4楽章に入ると一転して、またしてもモーツアルトのごとく、何もなかったかのように陽気な音楽が戻ってきます

しかし、第4楽章に入ると一転して、またしてもモーツアルトのごとく、何もなかったかのように陽気な音楽が戻ってきます 北村 ✕ N響のメンバーはこの切り替えが見事でした

北村 ✕ N響のメンバーはこの切り替えが見事でした

最後の曲は組曲「動物の謝肉祭」です この曲は1886年に作曲された ピアノ(2)、フルート(ピッコロ持ち換え)、クラリネット、シロフォン、グラスハーモニカ(この日はチェレスタ)、ヴァイオリン(2)、ヴィオラ、チェロ、コントラバスのための作品です

この曲は1886年に作曲された ピアノ(2)、フルート(ピッコロ持ち換え)、クラリネット、シロフォン、グラスハーモニカ(この日はチェレスタ)、ヴァイオリン(2)、ヴィオラ、チェロ、コントラバスのための作品です

この曲は①序奏と堂々たるライオンの行進、②雄鶏と雌鶏、③らば、④亀、⑤象、⑥カンガルー、⑦水族館、⑧耳の長い登場人物、⑨森の奥のカッコウ、⑩大きな鳥籠、⑪ピアニスト、⑫化石、⑬白鳥、⑭終曲から構成されています

実に楽しい演奏でした この曲は「動物学的大幻想曲」という副題を持っていますが、まさにその名の通り、皮肉に満ちた大幻想曲です

この曲は「動物学的大幻想曲」という副題を持っていますが、まさにその名の通り、皮肉に満ちた大幻想曲です

第3曲「ラバ」ではピアノが凄いスピードで疾走します ラバはこんなに速く走れるのか? 第4曲「亀」では弦楽器とピアノがオッフェンバックの「天国と地獄」の有名な旋律をわざとゆっくり演奏します

ラバはこんなに速く走れるのか? 第4曲「亀」では弦楽器とピアノがオッフェンバックの「天国と地獄」の有名な旋律をわざとゆっくり演奏します 「天国と地獄」はこんなに遅くていいのか? 言うまでもなくサン=サーンス特有の皮肉です

「天国と地獄」はこんなに遅くていいのか? 言うまでもなくサン=サーンス特有の皮肉です 第8曲「耳の長い登場人物」では2本のヴァイオリンがしゃっくりのような音楽を奏でます

第8曲「耳の長い登場人物」では2本のヴァイオリンがしゃっくりのような音楽を奏でます これはサン=サーンスの音楽に嫌味な評価をしていた音楽評論家を皮肉っていると言われていますが、伊藤、白井のデュオは見事でした

これはサン=サーンスの音楽に嫌味な評価をしていた音楽評論家を皮肉っていると言われていますが、伊藤、白井のデュオは見事でした 第10曲「大きな鳥籠」では神田寛明のフルートが 飛び回る小鳥を表現していて鮮やかでした

第10曲「大きな鳥籠」では神田寛明のフルートが 飛び回る小鳥を表現していて鮮やかでした 第11曲「ピアニスト」は如何に上手いピアニストが下手に練習曲を弾くかにかかっています

第11曲「ピアニスト」は如何に上手いピアニストが下手に練習曲を弾くかにかかっています 下手に弾くほど評価されるという自己矛盾を抱えた曲です

下手に弾くほど評価されるという自己矛盾を抱えた曲です その点、北村 ✕ 三浦の演奏は完璧に下手でした

その点、北村 ✕ 三浦の演奏は完璧に下手でした 圧巻は第13曲「白鳥」における藤森亮一のチェロ独奏です。聴衆を黙らせる しみじみといい演奏でした

圧巻は第13曲「白鳥」における藤森亮一のチェロ独奏です。聴衆を黙らせる しみじみといい演奏でした そして、最後の終曲はカーテンコールです

そして、最後の終曲はカーテンコールです 軽快なテーマに乗せて、これまで登場したメロディーが次々と現れます

軽快なテーマに乗せて、これまで登場したメロディーが次々と現れます 滅茶苦茶楽しい演奏でした

滅茶苦茶楽しい演奏でした

会場いっぱいの拍手にカーテンコールが繰り返され、北村 ✕ N響のメンバーは、今演奏したばかりの「終曲」をアンコールに演奏し、再び満場の拍手を浴びました

サン=サーンスの音楽、特にヴァイオリン協奏曲や5曲のピアノ協奏曲は傑作揃いだと思いますが、残念ながら滅多にライブで演奏されることがありません もっとコンサートで取り上げてほしいと思います

もっとコンサートで取り上げてほしいと思います

一方、地球に暮らす肉体労働者のダニエル・クエイド(アーノルド・シュワルツェネッガー)は、行ったこともない火星の夢を見て毎晩うなされていた

一方、地球に暮らす肉体労働者のダニエル・クエイド(アーノルド・シュワルツェネッガー)は、行ったこともない火星の夢を見て毎晩うなされていた

そして妻ローリー役のシャロン・ストーンも若い

そして妻ローリー役のシャロン・ストーンも若い

それ以来酒浸りになってしまった

それ以来酒浸りになってしまった 元来の荒くれ者に酒乱が加わり、組でも持て余され、若頭からアルコール依存症を治すように大学病院行きを命じられる

元来の荒くれ者に酒乱が加わり、組でも持て余され、若頭からアルコール依存症を治すように大学病院行きを命じられる 来週の水曜日にもう1本の歯の型を取るので、また行かなければなりません

来週の水曜日にもう1本の歯の型を取るので、また行かなければなりません

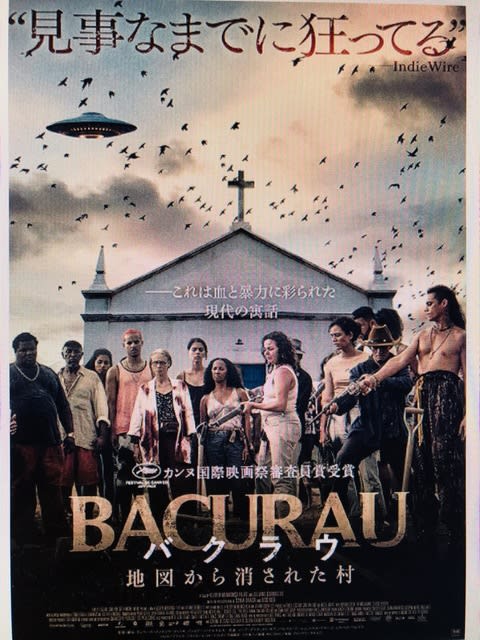

テレサが戻ったその日から、村で不可解な出来事が次々と発生する

テレサが戻ったその日から、村で不可解な出来事が次々と発生する 彼らの動きを察知した村人たちは建物に隠れ、彼らが村に入ってくると一人一人を銃殺していく

彼らの動きを察知した村人たちは建物に隠れ、彼らが村に入ってくると一人一人を銃殺していく 村人たちは事件の黒幕がトニーJr.だったことを知り、彼を深い穴に閉じ込める

村人たちは事件の黒幕がトニーJr.だったことを知り、彼を深い穴に閉じ込める

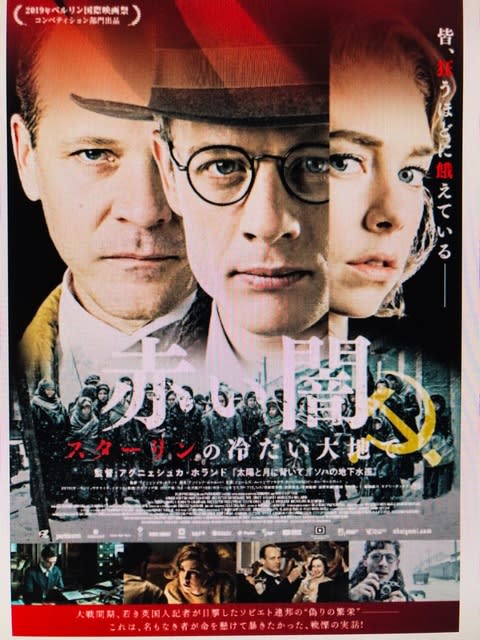

しかし、技術者たちが解放された後、彼は英国の新聞王ハーストに直訴し、公表に踏み切る

しかし、技術者たちが解放された後、彼は英国の新聞王ハーストに直訴し、公表に踏み切る

夕食後、娘と一緒にいただきましたが、紅茶によく合いました

夕食後、娘と一緒にいただきましたが、紅茶によく合いました

コーヒーを飲みながら、Kiriokaさんの自宅敷地内に新設する完全防音ピアノ室の工事の準備状況の話や、洋服や物の断捨離は難しいという話や、Kiriokaさんの大好きな指揮者ジョルジュ・プレートルや ピアニストのシューラ・チェルカスキーの話や、最近クラシック界ではカリスマがいないという話や、現代は「マエストロ」という言葉に重みがなくなったという話や、今度観る予定のMETライブビューイング「メリー・ウィドウ」の話など、取りとめのない話に華が咲きました

コーヒーを飲みながら、Kiriokaさんの自宅敷地内に新設する完全防音ピアノ室の工事の準備状況の話や、洋服や物の断捨離は難しいという話や、Kiriokaさんの大好きな指揮者ジョルジュ・プレートルや ピアニストのシューラ・チェルカスキーの話や、最近クラシック界ではカリスマがいないという話や、現代は「マエストロ」という言葉に重みがなくなったという話や、今度観る予定のMETライブビューイング「メリー・ウィドウ」の話など、取りとめのない話に華が咲きました 我々は 雨男と雨女 なのだろうか

我々は 雨男と雨女 なのだろうか

そして次のテロップが表示され、やられた! と思いました

そして次のテロップが表示され、やられた! と思いました

この幕はジークムント、フンディング、ジークリンデの出番ですが、ジークムントを歌った村上敏明は声がよく通り、表現力に優れていました

この幕はジークムント、フンディング、ジークリンデの出番ですが、ジークムントを歌った村上敏明は声がよく通り、表現力に優れていました