11日(火)。わが家に来てから今日で3101日目を迎え、イギリス・ロンドン郊外で開催中のテニスのウィンブルドン選手権で5日、男子シングルスの試合中に、環境活動家がコートに侵入し、紙吹雪などをばらまき座り込む珍事件が発生したが、石油・ガス会社に資金を提供している大会スポンサーへの抗議が目的だった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

その行動で環境や活動家のイメージが良くなるわけではない ダブルフォルトだね

昨日、夕食に「牛肉の赤ワイン煮」「生野菜とアボカドのサラダ」「卵スープ」を作りました 「牛肉~」は若干煮過ぎて肉が固くなってしまいました。次回の反省材料にします

「牛肉~」は若干煮過ぎて肉が固くなってしまいました。次回の反省材料にします

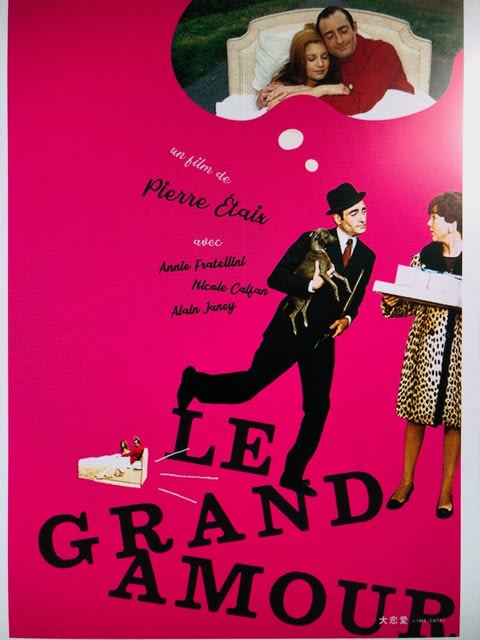

昨日、新文芸坐でピエール・エテックス監督「幸福な結婚記念日」「大恋愛」「絶好調」「健康でありさえすれば」の4本立てを観ました

ピエール・エテックスはこの映画を観て初めて知りましたが、ジャック・タチとのかかわりから映画界に参入し、監督・俳優・イラストレーターなどマルチに活躍した人物だそうです

日本語のタイトルからも想像がつくように、彼の作品は「コメディ映画」です

「幸福な結婚記念日」はピエール・エテックス監督による1962年製作フランス映画(13分)です

結婚記念日を妻と自宅で祝うため、プレゼントやワインを買い込んで家路に急ぐ男 しかし、パリの交通渋滞などのトラブルに次から次へと巻き込まれ、なかなか家に辿り着くことができない

しかし、パリの交通渋滞などのトラブルに次から次へと巻き込まれ、なかなか家に辿り着くことができない やっとのことで家に帰ると、妻は料理を平らげ ワインを空けてぐっすりと眠っていた

やっとのことで家に帰ると、妻は料理を平らげ ワインを空けてぐっすりと眠っていた

本作は1963年、第35回アカデミー賞最優秀短編実写映画賞を受賞しました

駐車していた車が前後の車に挟まれて出られなくなってしまった主人公は、前の車の持ち主にどかしてもらおうとクラクションを鳴らすと、床屋で髭剃りをしている男性客が顔に白いクリームを塗った姿で車に戻り、どかします そして主人公の車が無事に出られるのは良いのですが、その場所に別の車が駐車してしまい、床屋の客は駐車できなくなってしまいます

そして主人公の車が無事に出られるのは良いのですが、その場所に別の車が駐車してしまい、床屋の客は駐車できなくなってしまいます 彼は周辺を一回りしてきますが、また別の車が駐車していていつまで経っても停められません

彼は周辺を一回りしてきますが、また別の車が駐車していていつまで経っても停められません なさそうでありそうなエピソードを面白可笑しく描いています

なさそうでありそうなエピソードを面白可笑しく描いています

「大恋愛」はピエール・エテックス監督による1969年製作フランス映画(モノクロ・87分)です

工場経営者の娘と結婚した男は、義父から仕事を任され妻と悠々自適な暮らしを送りながらも、どこか満たされない思いを抱えていた そんなある日、彼は秘書として入社してきた18歳の魅力的な女性に心を奪われ、妄想をエスカレートさせていく

そんなある日、彼は秘書として入社してきた18歳の魅力的な女性に心を奪われ、妄想をエスカレートさせていく

本作はエテックスにとって初のカラー長編で、エテックスが監督・脚本・主演を務め、中年男性が繰り広げる恋と妄想を、ブルジョワジーへの批判を込めながら夢幻的に描き出した恋愛コメディです エテックスの盟友で後に「ブルジョワジーの密かな愉しみ」などを手がける名脚本家ジャン=クロード・カリエールが共同脚本を担当しています

エテックスの盟友で後に「ブルジョワジーの密かな愉しみ」などを手がける名脚本家ジャン=クロード・カリエールが共同脚本を担当しています

冒頭の回想シーンが可笑しい 主人公が「あれはカフェのテラスだったな」と言うと、カフェのテラスでウェイターがコーヒーを持ってくるシーンが映し出され、「いや、あれはテラスでななくカフェの屋内だった」と言い直すと、屋内でウェイターがコーヒーを持ってくるシーンが映し出されます

主人公が「あれはカフェのテラスだったな」と言うと、カフェのテラスでウェイターがコーヒーを持ってくるシーンが映し出され、「いや、あれはテラスでななくカフェの屋内だった」と言い直すと、屋内でウェイターがコーヒーを持ってくるシーンが映し出されます すると、「いや、やっぱりテラスだった」と言うと、またテラスでウェイターがコーヒーを持ってくるシーンになり、これが何度か繰り返されると、ついにウェイターが「どっちかに決めてくれ。やってらんないよ

すると、「いや、やっぱりテラスだった」と言うと、またテラスでウェイターがコーヒーを持ってくるシーンになり、これが何度か繰り返されると、ついにウェイターが「どっちかに決めてくれ。やってらんないよ 」と怒り出してしまいます

」と怒り出してしまいます

主人公が夢の世界に入ると、ベッドが車のように走り出し、途中で18歳の秘書をピックアップしてまた走り続けます 道中、エンストを起こして止まっているベッドや、患者が寝ている病院のベッドなど様々なベッドとすれ違いますが、ベッドはそれぞれの人々の人生を表しているかのようです

道中、エンストを起こして止まっているベッドや、患者が寝ている病院のベッドなど様々なベッドとすれ違いますが、ベッドはそれぞれの人々の人生を表しているかのようです

義父母との会食でナッツクラッカーでクルミを割るたびに、大きな音に寝ていた犬が全身をビクッと震わせるところはシュールで笑ってしまいます

「絶好調」はピエール・エテックス監督による2010年製作フランス映画(14分)です エテックスが監督・脚本・主演を務めた短編作品です

エテックスが監督・脚本・主演を務めた短編作品です

田舎でソロキャンプをしていた青年は、管理の行き届いたキャンプ場へ行くよう警官に指示される 仕方なくキャンプ場へ移動したものの、そこは有刺鉄線で囲われた強制収容所(キャンプ)のような場所だった

仕方なくキャンプ場へ移動したものの、そこは有刺鉄線で囲われた強制収容所(キャンプ)のような場所だった

本作も名脚本家ジャン=クロード・カリエールが共同脚本を担当しています 当初はオムニバス映画「健康でさえあれば」の1篇として制作されましたが、1971年から外され、2010年にデジタル修復され独立した短編として生まれ変わりました

当初はオムニバス映画「健康でさえあれば」の1篇として制作されましたが、1971年から外され、2010年にデジタル修復され独立した短編として生まれ変わりました

オムニバス映画から切り離されただけあって中途半端で、何より”オチ”がありません

「健康でさえあれば」はピエール・エテックス監督・脚本・主演による1965年製作フランス映画(67分)で、4篇から成るオムニバスコメディです

第1話はなかなか寝付けない男が読み始めた吸血鬼の本の世界が現実と影響し合う「不眠症」

第2話は映画館にいた男が幕間に流れるCMの世界に入り込んでしまう「シネマトグラフ」

第3話は近代化が進む都市で誰もがストレスを抱え苦しんでいるが、ひときわストレスを抱えているのは、人々からストレスの解消の相談を受ける精神科医だったという「健康でさえあれば」

第4話は偏屈な農地の地主、猟が下手なハンター、都会からピクニックにやってきた夫婦が田園で織りなす騒動を描く「もう森へなんか行かない」

以上の全4話から成る「健康でさえあれば」も名脚本家ジャン=クロード・カリエールが共同脚本を担当しています

特に「もう森へなんか行かない」はギャグに次ぐギャグの連続で、日本の「ザ・ドリフターズ」などにも影響を与えたのではないか、と思ってしまいます 理屈抜きで面白い映画です

理屈抜きで面白い映画です

どうもN響の場合は、現在の指定席をそのまま継続している定期会員が多いように思います

どうもN響の場合は、現在の指定席をそのまま継続している定期会員が多いように思います

同サービスは「クラブ・ジ・アトレ」カードの会員を対象に、手持ちのポイントの範囲で選べる「選択アイテム」と、獲得ポイント数に関わらず応募自由の「抽選アイテム」があります

同サービスは「クラブ・ジ・アトレ」カードの会員を対象に、手持ちのポイントの範囲で選べる「選択アイテム」と、獲得ポイント数に関わらず応募自由の「抽選アイテム」があります

当選するといいな、と思います

当選するといいな、と思います

私の場合は「ゴールデンカムイ」はどうでも良く、「サッポロCLASSIC」が飲めれば良いのです

私の場合は「ゴールデンカムイ」はどうでも良く、「サッポロCLASSIC」が飲めれば良いのです 基本的に北海道限定で年2回しか販売されないので、なかなか手に入りません

基本的に北海道限定で年2回しか販売されないので、なかなか手に入りません

」とか「僕は好きだけどね

」とか「僕は好きだけどね

この日の公演は「完売御礼」の掲示が出ていました

この日の公演は「完売御礼」の掲示が出ていました 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「カンツォネッタ:アンダンテ」、第3楽章「フィナーレ:アレグロ・ヴィヴァーチッシモ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「カンツォネッタ:アンダンテ」、第3楽章「フィナーレ:アレグロ・ヴィヴァーチッシモ」の3楽章から成ります

現在、桐朋学園大学音楽学部大学院に在籍中です

現在、桐朋学園大学音楽学部大学院に在籍中です 第2楽章では甘美なヴィブラートが美しく響きました

第2楽章では甘美なヴィブラートが美しく響きました 」といった緊迫感に満ちていました

」といった緊迫感に満ちていました その後、ロシアの舞曲トレパーク風の歯切れの良い演奏によって、オケとの丁々発止のやり取りを通して、熱狂的なフィナーレを飾りました

その後、ロシアの舞曲トレパーク風の歯切れの良い演奏によって、オケとの丁々発止のやり取りを通して、熱狂的なフィナーレを飾りました

その後、マイクを持って数人の奏者に新しいホールの印象を訊きましたが、フルートの斎藤氏が「トイレもウォシュレットになったし、良かったと思います

その後、マイクを持って数人の奏者に新しいホールの印象を訊きましたが、フルートの斎藤氏が「トイレもウォシュレットになったし、良かったと思います 」と答え、会場の大爆笑を誘いました

」と答え、会場の大爆笑を誘いました 一番収容人数の多い1階席に男性用トイレが1カ所(出入口が1つ)しかないなんて、他のコンサート会場では見たことがありません

一番収容人数の多い1階席に男性用トイレが1カ所(出入口が1つ)しかないなんて、他のコンサート会場では見たことがありません トイレ問題は 簡単には 水に流せません

トイレ問題は 簡単には 水に流せません

大ホールでのギター演奏は音が小さすぎて十分に聴こえないので、音を拡大する必要があります

大ホールでのギター演奏は音が小さすぎて十分に聴こえないので、音を拡大する必要があります

この高揚感はギローがいなければ達成できなかったと思います

この高揚感はギローがいなければ達成できなかったと思います

次にドン・ジョバンニは農民マゼットとの結婚を控えた村娘ツェルリーナに目を付ける

次にドン・ジョバンニは農民マゼットとの結婚を控えた村娘ツェルリーナに目を付ける 口説き落とせたと思った瞬間、以前棄てたドンナ・エルヴィーラに邪魔される

口説き落とせたと思った瞬間、以前棄てたドンナ・エルヴィーラに邪魔される 夜の墓場でドン・ジョバンニは殺した騎士長の石像と出会い、やり取りの末に石像を晩餐に招待する

夜の墓場でドン・ジョバンニは殺した騎士長の石像と出会い、やり取りの末に石像を晩餐に招待する

」と告げ、エリックとアンドリューらに「3人のうち犠牲になる1人を選べ」と迫る

」と告げ、エリックとアンドリューらに「3人のうち犠牲になる1人を選べ」と迫る