▼<人の数だけ正義がある>

<自分が絶対に正しい>と思った時こそ、「相手の気持ちに目が向いているか」を自問自答したい。

▼事故を起こさないことが、幸福と勝利の基盤。

事故という魔を寄せ付けない強い一念と深い用心、冷静さで、安全第一に徹したい。

▼苦難を真正面で捉えてこそ、新たな発見があるものだ。

苦難に敢然と立ち向かい格闘する。

それが前進のエンジンとなる。

悩みを乗り越えた先ばかりではなく、苦闘のただ中にあっても、人は生きる意味を知ることができる。

▼人が政治に期待するのが主義より課題の解決。

政策の実現力。

本コラムでは、今世界で注目を浴びている「ナッジ」にスポットライトを当て、「世界各国のナッジの活用状況」と「ナッジとは何か」をご紹介した上で、最後に「政策でのナッジ活用に向けた具体策」を提言したいと思います。

第2回の今回は、「ナッジとは何か」についてです。

1. 「ナッジ」とは何か

ナッジは、米国シカゴ大学のリチャード・セイラー教授(「ナッジ」理論の提唱者であり、行動経済学の第一人者)のノーベル経済学賞受賞(2017年)によって、世界中で注目を集めることとなりました。これを受けて、リチャード・セイラーの著書であり、ナッジを題材にした『実践 行動経済学』は全米でベストセラーとなりました。

ちなみに、ナッジを使った最も有名な成功例の1つは、オランダのスキポール空港の例です。同空港では、男性用の小便器の中央に小バエを描くことにより、大幅な清掃費削減に成功しました。男性がハエを狙って用を足すため、大幅に尿の飛び散りが減ったのです(*1)。

この『実践 行動経済学』では、ナッジを「選択を禁じることも、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆる要素」と定義しています。

要約すると、前半の「選択を禁じることも、~人々の行動を予測可能な形で変える」とは、「人の思考のクセを利用する」ということであり、後半の「選択アーキテクチャーのあらゆる要素」とは、「選択肢の提示手法」ということです。

つまり、ナッジとは、「人の思考のクセを利用した選択肢の提示手法」といえます。

では、「人の思考のクセ」にはどのようなものがあるのでしょうか。

- *1 リチャード・セイラー, キャス・サンスティーン(遠藤真美訳)『実践 行動経済学』(日経BP、2009年)

2. 「人の思考のクセ」には、どのようなものがあるのか

人の思考のクセには大きく3つのタイプがあることが分かっています(*2, *3)。1つ目は「限定合理性」です。これは、「できる限り、簡便な問題解決方法を用いて満足のできる選択肢を発見しようとするクセ」です。2つ目は「限定自制心」です。これは、「リスクについては過大評価し、時間については待つことを嫌う(長期的な利益に反してしまう)クセ」です。3つ目は限定利己心です。これは、「自身の利益を犠牲にしてしまったり、周りと違う意見・姿勢を貫くことを難しく感じたりするクセ」です。

これら3つのタイプごとに、人の思考のクセのうち代表的なものをリストアップしました 。

- *2 経済協力開発機構(OECD)(濱田久美子訳)『環境ナッジの経済学 行動変容を促すインサイト』(明石書店、2019年)

- *3 依田高典『「ココロ」の経済学-行動経済学から読み解く人間のふしぎ』(筑摩書房、2016年)

- *4 経済協力開発機構(OECD)(濱田久美子訳)『環境ナッジの経済学 行動変容を促すインサイト』(明石書店、2019年)および依田高典『「ココロ」の経済学-行動経済学から読み解く人間のふしぎ』(筑摩書房、2016年)を基にEY作成

限定合理性

| 名称 | 説明 | 代表例 |

|---|---|---|

| フレーミング効果 | 本来、同じ内容を表すにもかかわらず、表現の仕方(フレーム)によって、受け止め方(選好)が変化すること | 新薬利用の説明について、以下のAの説明(フレーム)のほうが賛成率が高くなる A:1,000人の病気に苦しむ人のうち、700人の命を救うことができます。その代わり、副作用のために300人が亡くなります B:副作用のために300人が亡くなります。その代わり、700人の命を救うことができます |

| 認知的不協和 | 人の選好は変化し得るものであり、何らかの行動を取ることによって、無意識のうちに選好が変わってしまうこと | 原発シェア低下/ゼロにすべき(認知1)と電気料金値上がり反対(認知2)の認知的不協和の状況に対して、「①原発反対・値上がり容認」と「②原発容認・値上がり反対」の無理な選択をさせた場合、①はより①に、②はより②に選好が変化する(認知1と2の不協和を解消する方向に選好が変化する) |

| 代表制(レプレゼンタティブネス)バイアス | 人が判断する際には、論理や確率の合理性には従わず、サンプルAがサンプルBにどのくらい似ているかや、どのくらい典型的であるかという基準に依存すること | 結婚5年目、明るくて社交的、留学しMBAを取得しているA子さん(35歳)が、「1児の母親であり、かつキャリアウーマンでもある」という確率が、「1児の母親であるが、キャリアウーマンではない 」という確率よりも高く見積もられてしまう(本来は、前者の確率のほうが低い) |

| 想起しやすさ(アベイラビリティ)バイアス | 心に思い浮かびやすい思い出や事柄に過大な評価を与えてしまうこと | 3文字目に「流」が入る四字熟語を答えさせる場合、「〇〇流転」と提示したほうが、「〇〇流〇」と提示した場合よりも、多くの答えが思いつく(本来は、後者のほうが熟語数は多い) |

| 係留(アンカー)バイアス | 人が、最終的な答えを得る過程で、初期情報に依存し、出発点から目標点に至る間に、十分な心理的調整ができないこと | 「富士山の標高は何メートルか?」という質問の前に、以下のAとBを質問した場合、Bの質問の後のほうが標高を高めに見積もる回答が多くなる。 A:富士山の標高は3,000メートル以上か? B:富士山の標高は4,000メートル以上か? |

限定自制心

| 名称 | 説明 | 代表例 |

|---|---|---|

| 確実性効果 | 人は、100%確実な性質を重視してしまうこと。99%の確率で当たる場合でも、1%の外れる確率を嫌う | 以下の2つの選択肢を提示された場合、AよりもBを選択する人が多い(ただし、「期待効用=確率×効用」はAのほうが高い) A:80%の確率で4万円もらえる B:100%確実に3万円もらえる |

| 損失回避効果 | 人は、利得の効用よりも、損失の負効用を、同じ額面の金額に対して2~3倍も大きく見積もること | 以下の2つの選択肢を提示された場合、AよりもBを選択する人が多い(3万円を基準に考えると、Aを選択しても1万円の得にしかならないが、外れた場合、3万円損した気分になる) A:80%の確率で4万円もらえる B:100%確実に3万円もらえる |

| 現在性効果 | 人は、今すぐの現在という特別な瞬間を重視する傾向にあること。「未来の効用は、現在の効用から待つ」というつらさを割り引かなければならない | 以下の2つの質問について、質問1はBよりもAを、質問2はCよりもDを選択する人が多い。 質問1 A:今すぐに3万円もらえる B:1年後に4万円もらえる 質問2 C:1年後に3万円もらえる D:2年後に4万円もらえる |

| 現状維持バイアス | 個人あるいは社会にとって、望ましい選択肢があるにもかかわらず、現状に固執し、より良い行動変容を進んでは求めないこと | 臓器提供の意思表示について、オプトイン方式 を採用しているデンマーク、ドイツ、イギリス、オランダの同意率は4~28%であるのに対し、オプトアウト方式 を採用しているスウェーデン、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、フランス、ハンガリー、オーストリアの同意率は86~100%と、圧倒的な差がある |

限定利己心

| 名称 | 説明 | 代表例 |

|---|---|---|

| クラウド・アウト | 内的動機(道徳心や公共心から、他人や社会のために尽くそうとする行動動機)が働いている状況下で、金銭のような外的報酬を与えてしまうと、かえって内的動機を損なってしまい、社会的行動が減衰すること | 図書館でのデータ入力と募金の収集という2つの作業において、募集時に告知した金額よりも多いアルバイト謝金を払った場合でも、実験協力者の努力水準に差はなかった |

| 社会規範 | 周囲の人の行動、同じ状況にある他人との比較、道徳的命令から影響を受けてしまうこと | 「自分の1日の歩数が全体の何%よりも高かった(あるいは、低かった)」という相対順位をフィードバックすることによって、歩数のフィードバックのみを行ったグループと比較して、1日当たりの歩数が増加する |

3. マーケティングとナッジは何が違うのか

ナッジに関してよくある質問の中に、「以前からマーケティングで使われている手法と何が異なるのか」という質問がありますが、マーケティングとナッジは下表のように、①定義、②適用範囲、および③理論を裏付ける学問が基本的に異なります。

ナッジとマーケティングの違い(*5)

| 項目 | ナッジ | マーケティング |

|---|---|---|

| 定義 | 人の思考のクセを利用した選択肢の提示手法 | 企業が商品やサービスを販売するための手法や活動 |

| 適用範囲 | 公共利益の増進のために合理的で正しい判断をさせたいケース | 企業利益の追求のために顧客に商品やサービスを購入させたいケース |

| 理論を裏付ける学問 | 行動経済学(多様な実験に基づいて理論を構築) | 経営学(実際の経営事例に基づき理論を構築) |

- *5 リチャード・セイラー, キャス・サンスティーン(遠藤真美訳)『実践 行動経済学』(日経BP、2009年)を基にEY作成。ただし、ナッジやマーケティングにはさまざまな定義が存在することに注意が必要。本表では、両者の違いを区別するために、特徴的な点に限定して両者の違いを整理している。

したがって、例えば、お試し期間の一カ月については無料で、その期間が終わると有料価格で自動的に再契約させるような例は、人の思考のクセを利用した例とは言えますが、ナッジの活用例とは言えません。なぜならば、サービスの有料化は企業利益の追求を目的としたものであり、公共利益の増進につながるものではないためです。

他方で、例えば、エアコンのフィルター交換を知らせる赤ランプは、人の思考のクセを利用したナッジの活用例と言えます。なぜならば、赤ランプによる通知は、私たちの省エネ行動(エアコンの効率的なエネルギー消費)を促進することで、公共利益を増進するためのものと言えるからです。

以上のように、ナッジは「公共利益の増進」のために利用することを前提としています。そのため、世界中の公共政策分野においてナッジの活用が広がりました。他方で、最近では、SDGs(持続可能な開発目標)やRe100(100% Renewable Electricity)に代表されるように、企業が公共利益の増進のための活動を推進する社会課題解決型のビジネスが増えています。つまり、今後は、ナッジが公共政策の垣根を超え、企業の社会課題解決型のビジネスを推進するマーケティング活動の一環として活用されるケースが拡大するものと予想されます。

【筆者】

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

マネージャー 伊原 克将

早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 博士課程(工学)修了。大手印刷会社、米国系戦略コンサルティングファームを経て現職。

気候変動・省エネルギー分野を中心に、国の制度設計や政策手法の検証に関わる多数のプロジェクトに従事。また、国内最大手の小売電気事業者を含む10団体の産学官連携のコンソーシアムを牽引し、国内最大級となるナッジを活用した省エネ実証を推進、政策手法としてのナッジの効果を検証した。

スマートコミュニティや電力小売り自由化に関連する多くの新規事業開発(戦略立案、アライアンス推進、ソリューション開発など)にも関与している。

2014-12-24 13:12:29 | 創作欄

利根輪太郎は夢を見た。

「閃かない?」

「まだかい?」

猫背の池上晃は前かがみになって輪太郎の顔を覗き込む。

急かされて閃くものではないので、輪太郎は目を閉じた。

高田三郎はニヤニヤ笑いながらショートピースを口にくわえライターで火をつけた。

競馬場の売店で買ったライターで丸い円の中に馬のイラストが描かれていた。

そこで夢から覚めた。

輪太郎の閃きは願望であったので、夢にまで投影された。

池上は元青年座に所属し役者を目指していたが演出家から「才能がない。辞めたらどうか」と言われて挫折した過去を持つ。

彼は歯を食いしばってまで奮起出来なかったのだ。

つまり役者を夢見たが淡い期待であり、「ダメ」を押されれば「そうなのか」と納得したのだ。

新宿のゴールデン街の居酒屋で働いていた池上は、客としてやって来た高田三郎の顔に見覚えがあった。

偶然にも高校の先輩に再会したのだ。

「高田先輩、久しぶりですね」オシボリを渡しながらにこやかに挨拶をした。

「おお、こんなところにおったのか。元気そうだな」高田は演芸部の先輩であり、卒業後は代々木の不動産屋に勤めていたので、新宿で酒を飲む機会が多かった。

「噂では、青年座に入ったそうだな」高田は羨むような目をした。

「それが、今年の春に辞めました」高田は恥じらうようにうつむいた。

「何で?大きなチャンスだったのに・・・」高田は惜しんだ。

「才能がなかったんです」池田は背を丸めながら先輩から注文を受けてカウンターへ向かう。

居酒屋の女主人は若いころテレビに出ていたお笑い系のタレントであったが、70を過ぎていて小太りで昔の面影はない。

高田の住まいは新宿御苑に近いアパートであった。

「池上君は、どこへ住んでいるんだ」

「小田急線の豪徳寺です。実家です」

「ああ、そうだったな。ところで明日は中山で有馬記念がある。行かないか」

「馬券は新宿の場外で時たま買っていますが、馬場へはまだ行ったことがありません」

「一緒にいくか?」

「行きたいですね」池上は乗り気になった。

「午後1時に総武線のホームの真ん中あたりで、どうか」

「わかりました」池上は応じた。

2019/7/25.26上野不忍池水上音楽堂

開場15:00 開演15:30~20:00お問合せ:㈱オフィスYアンドM

TEL:03-5563-1545

トミコシ会館(板橋区)開場12:30~

詳細は問合せ先までご連絡ください

お問合せ:浜博也オフィシャルファンクラブ

TEL:03-5822-6510(平日10時~17時)

真田ナオキの出演は7月26日(木)です

考えた投球必要/桧山進次郎

7/6(土) 日刊スポーツ

<阪神8-5広島>◇6日◇甲子園

阪神が広島に連勝し、2位に浮上した。序盤から打線が好調で試合の主導権を握ったが、先発の青柳晃洋投手がぴりっとしなかった。4回途中で3失点降板。日刊スポーツ評論家の桧山進次郎氏がこの日の投球に苦言を呈した。

阪神青柳が自己最短の3回途中降板「申し訳ない」

◇ ◇ ◇

不振を極める広島につけ込んだ。阪神は先発青柳がもたついたが、なんとか打ち勝った形だった。

桧山 このままでは青柳はローテーションを守れないでしょうね。ただ単に投げているとしか映らなかったのは残念です。春先は球威もあったから、コントロールがアバウトでも抑えることができたが、夏場になるとそうはいきません。

青柳が5勝目をあげたのは6月12日のソフトバンク戦(ヤフオクドーム)。交流戦明けの先発を任されるなどしたが、ベンチの信頼度を深める内容をアピールできていない。

桧山 今のままでは梅野もたまらんと思います。ボールを要求しているのに真ん中にきて打たれたりしたらサインが出しにくい。今の青柳はバッター目線でいうと、我慢していれば四球を選べるかも…、走者がいれば大量得点になるかも…、そんな気持ちで打席に立てますからね。この時期になってキレを欠いてきたのなら、自分を見つめ直した上で、低めに球を集めるなどメリハリをつけ、工夫をしながら考えた投球をしないといけません。

広島に傾いた流れを、4回に糸原の3ランで取り戻した。その前の際どい球をボールと判定された直後の当たりだった。

桧山 糸原のホームランは難しい球でしたが、むしろ前の打席の3回の左前打が大きい。同点に追いつかれた直後、先頭の糸原がヒットを打ったことで、得点には至らなかったが、チームに巻き返しのムードを作ることができた。広島には勝ち越しではなく、絶対に3連勝して巨人にぶつかっていきたいですね。

【取材・構成=寺尾博和編集委員】

4回6失点KOのアドゥワ「申し訳ないですし悔しい」

7/6(土) スポーツ報知

◆阪神8ー5広島(6日・甲子園)

広島が引き分けを挟んで15年4月以来の7連敗を喫し、3位に転落した。投打の歯車がかみ合わず、5月10日以来、57日ぶりの借金生活に転落した。

先発したアドゥワが初回、先頭の近本から3連続長短打を浴びるなどし、いきなり3点を許した。4回にも2死一、二塁から糸原に1号3ランを被弾。4回10安打6失点での降板に「先取点を取られた後、追いついてもらったのに、勝負どころで投げきることができなかった。勝ち越しを許してしまって申し訳ないし、悔しいです」と肩を落とした。

打線は変速右腕の青柳対策で左打者を6人並べ、11試合ぶりに4得点以上となる5得点を奪った。久々につながりを見せたが、最後まで勝ち越すことはできなかった。

6月1日時点で今季最大の貯金14を稼いでいたが、約1か月で目を覆わんばかりの失速ぶり。リーグ3連覇の16~18年にはなかった大型連敗で、V4へいよいよ黄信号だ。

毎日新聞2017年9月2日

東京都港区新橋のキャバクラ店で7月、勤務中だった与島稜菜(りょうな)さん(当時19歳)が、店の経営に関与していたとされる伊藤英治郎被告(31)=傷害致死罪で起訴=に顔を踏みつけられるなどの暴行を受け、亡くなった。与島さんは2歳の長女を育てるシングルマザー。自立を模索するさなかだった。

「ママに会いたい」。骨つぼの前で、まだ死の意味も分からない長女が訴える。両親によると、与島さんは高校1年の時、同級生の子を妊娠して中退。出産後、「自立のために勉強したい」と高卒認定を取り、がんで闘病中の父親(53)と、働く母親(52)に支えられ、長女を保育所に預けて弁当店のパートをしていた。早朝勤務だったため「昼間は子供をみられるのでは」と区役所から指摘された。

無資格でできる産婦人科の看護助手になったが、「できた命を大切にしたい」と出産を選んだ与島さんには人…

--------------------------------------

閑に任せて、ネットを検索するような日々。

こんな人生でいいのか?

と振り返るが、無視できない情報に・・・

だがら、ネット検索は止められない。沼田利根

高橋和夫・放送大学名誉教授に聞く

毎日新聞2019年7月5日

米国とイランの関係に詳しい高橋和夫・放送大学名誉教授に両国の確執や対立の今後について聞いた。

イランで反米感情が強いのは「期待していたのに裏切られた」との思いがあるためだ。19世紀にロシアと英国に虐げられ、ドイツに接近したが第二次大戦でひどい目にあった。そこで米国に頼ったが、米中央情報局(CIA)などの工作で民族主義派のモサデク政権を倒されてしまった。この出来事は今でも尾を引いている。ただザリフ外相らエリート層に米国留学経験者は多く、米国への親近感もあり愛憎相半ばする。

一方の米国は1979年の米大使館占拠事件で被害者意識を持った。

冷戦中はイランの東側陣営への接近を恐れ、嫌いでも付き合う必要があったが、ソ連崩壊後は容赦しなくなった。

世界が称賛した国際人

山形大学 安達峰一郎研究資料室について

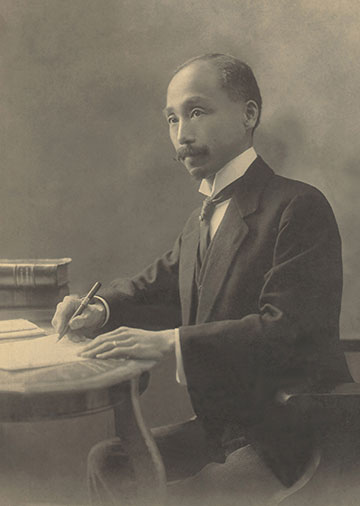

安達峰一郎(1869年〜1934年)は、山形県山辺町に生まれ、明治・大正・昭和期にかけて外交官として活躍し、アジア人初の常設国際司法裁判所長を務めました。国際平和と正義を追求した、第二次世界大戦前の日本を代表する第一級の国際人でした。

安達峰一郎については、これまで伝記的研究や国際法分野を中心にした個別的研究が行なわれてきましたが、青少年期の精神形成時代、外交官としての活動、国際連盟における活動、常設国際司法裁判所裁判官としての活動等を総合的にかつ学術的に研究する点では不十分さが残っていました。

そこで、山形大学では、安達峰一郎研究プロジェクトを企画し、総勢10名の国際法・外交史研究者による共同研究の成果として、『安達峰一郎―日本の外交官から世界の裁判官へ―』(柳原正治・篠原初枝編著、東京大学出版会、2017年)を刊行しました。

「安達峰一郎研究資料室」は、この成果を継承し、山形大学人文社会科学部が安達峰一郎研究のさらなる発展のために設置するものです。

安達峰一郎の外交官としての活動、常設国際司法裁判所裁判官としての活動は長期にわたり、これらに関連する資料は国内外に膨大にあります。「安達峰一郎研究資料室」では、在東京安達峰一郎記念財団、在山辺町安達峰一郎顕彰会、先の安達峰一郎研究プロジェクト参加メンバーの協力を得て、安達峰一郎研究をさらに進めるための情報交流拠点づくりを行います。

また、安達峰一郎の様々な業績を、高校生・大学生を始め、一般の方にもわかりやすく伝える事業も行います。これらを通じて、安達峰一郎が求めた法による平和と正義の精神を発展させる一助となることを目指しています。

安達峰一郎について

山辺町教育委員会(安達峰一郎博士顕彰会)提供

安達峰一郎は、1869年(明治二年)に現在の山形県山辺町に生まれました。祖父や父の影響で幼少のころから勉学に励む一方で、腕白ぶりを示すエピソードも残されているようです。その後、1881年に設立された山形法律学社に入塾し、山形県中学師範学予備科を経て、法学をさらに学ぶために1884年に上京しました。司法省法学校では、特にフランス語の習得に努め、1889年に帝国大学法科大学法律学科に入学し、法律のなかでも国際法を中心に勉強しました。この間、ボアソナードに民法を学び、また司法省法律顧問であったパテルノストロが明治法律学校で行う国際法の講義の通訳・翻訳を行うなど、当時のお雇い外国人による大きな影響をうかがうことができます。

1892年には外務省に入省し、1930年に大使を免ぜられるまで、38年間の外交官人生が始まります。38年間のうち、3回の本省勤務(1892年~1893年、1903年~1908年、1915年~1917年)を除いて、30年弱をイタリア、フランス、メキシコ、そしてベルギーの在外公館勤務で過ごしています。外交官としての業績は多数ありますが、まずは、日露戦争後のポーツマス講和会議に全権委員随員として条約案起草の難しい交渉をまとめたこと、ベルギー公使(後に大使)として、またフランス大使として二国間関係の構築に力を尽くしたことを指摘しなければなりません。これらの公使・大使時代に、日本外交における国際協調派外交官としての立ち位置を形成していったということができるでしょう。

他方で、ベルギー・フランス大使時代には、多国間的な場においても目覚ましい業績を上げています。第1次大戦後のパリ講和会議では全権委員随員(代表代理)として活躍し、1920年に国際連盟が発足してからは、連盟総会(1921年~1929年)や連盟理事会(1927年~1929年)の日本代表として、様々な会議の議長・委員長などの要職を務めています。ある国際関係史研究者によれば、「安達は、常に礼儀正しく、端正に身なりを整えた当時の日本のエリートの一員であった。数々の問題に機敏に対応し、安達は1920年代の連盟を軌道に載せた一人であったのである。」と評価されています。現在の国際連合につながる、人類初の一般的平和維持機構である国際連盟の発展に彼が様々に貢献したことは確かです。

そして、1930年には国際連盟における選挙で常設国際司法裁判所の判事に選出され(トップ当選)、就任当初から3年の任期で所長も務めました。アジア人初の所長であることはもちろん、判事就任一年目から所長を務めたことも注目されます。ちなみに、1920年に同裁判所を設立する条約の起草が法律家諮問委員会によって行われましたが、安達はその委員でもありました。これらに象徴されるように、確かに彼による学術的な論文・著作の数は多くありませんが、国際法学者としても卓越した能力を評価されていたと考えられます。

国際紛争を裁判によって解決するという画期的な試みが本当にうまくいくのかどうか、誰も確信を持てなかった時期に所長を務めるというのは大変な激務であったかと思われます。まして、1931年9月に満州事変が勃発し、日中間の紛争がハーグやジュネーヴでも関心を集めるなかで、安達が頭を悩ませていたことは確かです。満州事変に対して、そしてより広い意味では国際紛争を裁判によって解決するということに対して、彼がどのような考えをもっていたかはまだまだ謎として残されています。

日本は満州事変後、国際連盟からの脱退を通告しますが、そうしたことからくる重圧もあって1934年に病に倒れ、オランダのアムステルダムで65歳の生涯を閉じました。そして、オランダと常設国際司法裁判所による合同葬が行われました。安達の妻鏡子は、その後第2次大戦の混乱もあってベルギーのブリュッセルに留まり、帰国したのは1958年でした。安達の書簡・史料が現在でも膨大に残されているのは、鏡子夫人がしっかりと保存し、帰国時に持ち帰ってきたことによるところが大きいと言えます。

2018年11月2日 - 安達峰一郎,顕彰会,公式HP,世界の良心,ポーツマス講和会議,日露戦争,パリ講和会議, 小村寿太郎,若槻礼次郎,宮城浩蔵,国際司法裁判所,オランダ,ハーグ,徳富蘇峰.

安達 峰一郎(あだち みねいちろう、1869年7月27日(明治2年6月19日) - 1934年(昭和9年)12月28日)は、日本の外交官、国際法学者。

アジア系として初の常設国際司法裁判所の所長(判事としては国内2人目)となるが、所長就任早々、祖国の日本が満州事変を起こし、国際連盟を脱退することになる。

所長3年の任期を終え、1934年(昭和9年)1月から平判事になったが、日本の国際連盟脱退問題の悩みから6月に体調を崩し、8月に重い心臓病を発症。同年12月28日、オランダのアムステルダムにある病院で死去した。

この時、オランダは国葬の礼をもって、国際平和に尽力した多大の功績と栄誉を称えた。

1968年(昭和43年)より優れた国際法の研究業績をあげた研究者に対し安達の名前を冠した「安達峰一郎記念賞」が授賞されている[1]。

曾孫に詩人の河津聖恵。

略歴[編集]

安達 峰一郎 (1931年)

1869年 - 羽前国村山郡高楯村(のち山形県東村山郡山辺町)に生まれる。

1884年 - 上京し、司法省法学校に入学。卒業後、東京帝国大学法科大学仏法科に入学し、英語、フランス語、イタリア語を習得。恩師・宮城浩蔵(明治大学創設者の一人)の紹介で、お雇い外国人で法理学のボアソナードや国際法学者のアレッサンドロ・パテルノストロ(イタリア語版)の通訳を担当する。

1892年 - 東京帝国大学法科大学仏法科を卒業、外務省に入省。

1893年 - 条約改正取調委員。

1905年 - 日本全権小村寿太郎の随員として、日露戦争講和のポーツマス条約草案作成にあたる。

1907年 - 法学博士の学位を授与される。

1913年 - メキシコ公使。

1917年 - ベルギー公使。

1919年 - 第一次世界大戦のパリ講和会議日本代表代理。

1920年 - 国際連盟第1回総会 日本代表代理として活躍。

1921年 - ベルギー大使(公使館が大使館に格上げの為)。

1921年 - 国際連盟第2回総会日本代表(以後、第10回総会まで連続して日本代表)。

1927年 - フランス大使。

1928年 - パリ不戦条約締結に参与。

1929年 - ハーグ対独賠償会議日本代表。この会議でフランスとイギリスが激しく対立した時、調停の依頼を受けた安達は、日本流の茶会を開いて両国代表を招いて和解させ、会議を成功に導いた。

1930年 - 常設国際司法裁判所2期目の判事選挙で最高得票で当選。(判事の任期は9年)。

1931年 - 常設国際司法裁判所の第4代所長(裁判長)となる。(所長の任期は3年)。

1934年 - 逝去。オランダ国葬、常設国際司法裁判所葬。

学者としての顕彰[編集]

ファイル:Funeral of Adachi Mineichirō on January 3, 1935, in The Hague, Netherlands.ogv

オランダ、ハーグにおける安達峰一郎の埋葬(1935年)

ハーグ国際法アカデミー教授(1924年)

万国国際法学会(定員60名)の日本人初の正会員(1924年)

日本学士院 帝国学士院会員(定員100名)(1925年)

ルーベン大学法学部名誉教授(1927年)

アメリカ国際法協会名誉会員(1931年)

アメリカ学術科学アカデミー名誉会員(1932年)

オランダ科学協会会員(1933年)

カモのDeNAに横浜で4年ぶりのカード負け越し

7/4(木) デイリースポーツ

「DeNA7-2阪神」(4日、横浜スタジアム)

阪神が投打に覇気なく大敗し、大の得意にしていた横浜でのDeNA戦で4年ぶりのカード負け越しとなった。

ベンチの矢野監督 これまでにない厳しい表情

これでリーグ戦再開後は1勝4敗。首位・巨人とは今季最大の7・5差に広がった。2リーグ分立後の優勝年で最大差逆転は1964年の6・5ゲーム差。7ゲーム差以上からの逆転優勝した例はなく、数字上ではデッドラインを越え、“優勝確率0%”になった。

この日は、大幅に変更した3日のオーダーから戻し、糸原、近本らがスタメンに復帰。打順は糸原を4月19日の巨人戦以来、今季2度目の1番に起用。「2番・中堅」に近本を置いた。初回、その打線が機能する。糸原が右越え二塁打でチャンスメークすると、2死二塁から4番・大山の左中間を破る適時二塁打で先制した。

直後に逆転されたが、三回には、2死二塁で再び大山。鋭い打球打を三塁・宮崎がはじくと、その間に二走・近本が一気に本塁へ。遊撃・大和からの返球は間一髪のタイミングとなったが、捕手・戸柱が落球してタッチできず。ルーキーが自慢の快足で試合を振り出しに戻した。

それでもエースのメッセンジャーが、中15日で迎えた先発マウンドでピリッとしない。追いついた直後にソト、筒香の連打で再び勝ち越しを許すと、五回にはソトに左越えソロを浴びた。5回98球を投げ、7安打4失点で降板し、6敗目を喫した。

六回には代わった守屋が、戸柱にソロアーチを被弾。さらに八回には、4番手の能見が中井の2ランを浴びた。

リーグ3位で交流戦を終え、上位をうかがうはずが中日、DeNAと、下位にいた2チームに大きく負け越し。一日で再び4位に転落した。5日からは広島、巨人との6連戦(甲子園)。前半戦最後の9連戦でも苦しい戦いを強いられている。

本拠地に戻り、5日は岩田が先発する。ベテランの力で負の流れを止め、反撃体制を整えたいところだ。

在宅で仕事中に訪問介護

毎日新聞 2019年7月3日

スマートフォンを手に、介助者の女性(手前)と談笑する猪瀬さん=さいたま市中央区で2019年5月7日、

さいたま市は先月、重度障害者が在宅で仕事中に訪問介護サービスを受けられる就労支援事業に乗り出した。

国の障害福祉サービスは仕事中の利用が認められておらず、仕事に専念できない当事者の訴えに応えた。

全国初の試みで、他自治体からの問い合わせもある。福祉と就労支援のあり方に一家でゲームをしたりテレビを見たりして過ごせば介助を受けられるのに、仕事をすれば受けられない。それはおかしくないでしょうか。

さいたま市重度障害者の就労支援事業実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は ...

2019年4月1日 - 目的). 第1条. この要綱は、常時介護が必要な重度障害者の日常生活に係る. 支援を在宅における就労中にも行うことで、重度障害者の就労機会. の拡大を図ることを目的とする。 (定義). 第2条. この要綱において使用する次の各号に掲げる ...

重度障害者に就労支援を さいたま市の取り組み

「テーブルにちょっとひじ、手首を置いて、支えで飲むことはできるんですけど、何もない状態で下からもち上げたりってことができないので」

「重度障害だと働けないというイメージが強いと思うんですけど、今、月曜日から金曜日まで働けていることが自信にもなっていて」

猪瀬さんの1日です。寝ている時間もヘルパーが部屋にいますが、仕事をする午前と午後の、それぞれ3時間は不在になってしまうのです。

国の制度では、重度の障害がある人が仕事をしている間は「経済活動」と見なされ、訪問介護サービスを利用できません。

1人で生活する上で欠かせないヘルパーを仕事中は呼べないという猪瀬さん。月に30万円と試算されるヘルパーの費用を負担できないからです。

猪瀬さんは仕事中、常に脇にスマートフォンを置いています。何かあった時に連絡が取れないと大変だという不安からです。

ヘルパーがいなくなったあとに突然、体調を崩し、知り合いに助けを求めたことがありました。

「その人がたまたま家にいてくれたというのがあって、その時は助けてもらったんですけど。何かあったら一人じゃ何もできないっていう不安はあるので、そういう時に、どうしたらいいんだろう」

■さいたま市、独自の助成制度の導入へ

さいたま市の障害支援課では、仕事をしている時も訪問介護サービスを利用できるよう国に要望してきました。しかし、国は、その費用は障害者自身や企業が支払うべきだという考えで、要望は実現しませんでした。

そこで、さいたま市は、働く間も訪問介護サービスを受けられる独自の助成制度を設けることになりました。

岡田正尚係長(さいたま市障害支援課)

「現在、働けない方がいらっしゃいますので、その方の支援を早急に対策を講じようと考えたところです」

■重度障害者の自立支える仕組みを

専門家は、重い障害がある人たちの自立を社会で支える仕組みが必要だと訴えます。

朝日雅也教授(埼玉県立大学)

「働くことによって、賃金や給料を得るだけではなくて、社会的な役割を果たしたり、今回のさいたま市の取り組みなどをモデルとして、国も一定のサービスの方向性を検討していくことが重要ではないか」

猪瀬さんは、重い障害があっても働けること、自立できることを、多くの人に知ってほしいと考えています。

「これからも在宅で自分のできることを最大限に生かして、社会の一員として活躍していきたい」

さいたま市は、6日開会する市議会に関連の予算案を提出する方針で、猪瀬さんなど2人がこの制度を活用する予定だということです。

専門家はさいたま市の取り組みを参考に、働く意欲のある障害者が自立できる環境を社会全体で支援していくべきだと指摘しています。

![[佐々木実]の資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/5126qALaLjL.jpg)

佐々木実 (著)

その男の人生は20世紀の経済学史そのものだった――。〈資本主義の不安定さを数理経済学で証明する〉。今から50年以上も前、優れた論文の数々で世界を驚かせた日本人経済学者がいた。宇沢弘文――その生涯は「人々が平和に暮らせる世界」の追求に捧げられ、行き過ぎた市場原理主義を乗り越えるための「次」を考え続けた理念の人だった。――ノーベル経済学賞にもっとも近かった日本人 86年の激動の生涯――

商品の説明

内容紹介

内容(「BOOK」データベースより)

著者について

佐々木 実(ささき・みのる)

1966年、大阪府生まれ。91年、大阪大学経済部卒業後、日本経済新聞社に入社。東京本社経済部、名古屋支社に勤務。95年に退社し、フリーランスのジャーナリストとして活動中。著書『市場と権力 「改革」に憑かれた経済学者の実像』(小社刊)で、第45回大宅壮一ノンフィクション賞と第12回新潮ドキュメント賞をダブル受賞。

宇沢(宇澤) 弘文(うざわ ひろふみ、1928年(昭和3年)7月21日 - 2014年(平成26年)9月18日)は、日本の経済学者。専門は数理経済学。

東京大学名誉教授。意思決定理論、二部門成長モデル、不均衡動学理論などで功績を認められた。従三位。

1983年文化功労者、1989年日本学士院会員、1995年米国科学アカデミー客員会員、1997年文化勲章、2009年ブループラネット賞。Econometric SocietyのFellow(終身)。

1976年から1977年までEconometric Society会長。

浅子和美、吉川洋、小川喜弘、清滝信宏、松島斉、宮川努[リンク切れ]、小島寛之、岩井克人らは東大時代、宇沢ゼミ出身。

デイヴィッド・キャス、カール・シェル、ミゲル・シドロスキーらは博士課程指導学生。ジョセフ・E・スティグリッツ、ジョージ・アカロフらは、シカゴ大学時代、宇沢の授業を受けたことがある。数学者の宇澤達は長男。

東京府立第一中学校(現・東京都立日比谷高等学校)、旧制第一高等学校を卒業。

東京府立一中の同級生に速水融や田中健五がいる。

旧制第一高等学校の同級生に寺田和夫、伊藤順(伊藤貞市の子息)がおり、同じラグビー部に所属していた。

1951年に東京大学理学部数学科を卒業し、数学科の特別研究生となった。

彌永昌吉に数論を、末綱恕一に数学基礎論を学んだが、経済・社会問題への関心から経済学に転じる。

統計数理研究所、生命保険会社などに勤務した後、スタンフォード大学のケネス・アロー教授に送った論文が認められ、1956年に研究助手として渡米。

スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校で研究教育活動を行い、1964年シカゴ大学経済学部教授に36歳で就任した。

アメリカの中堅若手経済学者として、一、二を争う存在であったことは、一般にあまり知られていない。

アメリカの若手経済学者の憧れの的となり、夏季セミナーを主催して彼らを鍛えた。

だが、宇沢は1968年に世界の舞台から忽然と姿を消してしまう。

シカゴ大学経済学部教授を辞任して、東京大学経済学部の助教授に転じたのだ。

なぜ学者として名声が絶頂期に、日本へ帰国する途を選んだのか。謎とされていた。

専門的な論文として最適成長論や二部門成長論の業績があった。

なお、ジョセフ・スティグリッツは、 1965年から1966年にかけて、宇沢の在籍したシカゴ大学の宇沢の下で研究を行った。

1968年に東京大学経済学部に助教授として戻り(翌年教授)、1989年退官した。

宇沢は特定の学問の狭い領域に閉じこもるのではなく、理論と現実を往復しながら、人間と社会をその全体性において分析する意欲と才能を併せもった稀有な、そして傑出した社会科学者かつ思想家であった。

その理想があまりにも高かったために、彼の学問的営為は未完に終わる。

だが彼の残した足跡は、後に続く多くの者にとって道標になるだろう。

1944年にマリアナ諸島を喪失した頃の陸軍の総兵力はおよそ400万人ではあったが、マレー半島やビルマから、朝鮮半島や満州国までという、日本軍の影響域に広く散らばって配備されていたことから、そのうち日本本土にあったのは、東部、中部、西部の各軍を合わせても約45万6千人で、総兵力のわずか11%に過ぎず、本土決戦を行うには兵力が不足していた。

北海道、千島、樺太、小笠原諸島、南西諸島の本土周辺部、軍学校などのおよそ41万2千人、航空部隊、船舶部隊などの人員約45万3千人を合わせても132万1千人であり、総兵力の3分の一程度に過ぎなかった。

兵力の欠乏を補うため、満州国や北方からの部隊転用に加え、根こそぎ動員と呼ばれる大規模な部隊新設と召集を実施した。根こそぎ動員は、以下の大きく3回に分けて実施された。

新法の『義勇兵役法』が1945年6月に公布され、男子は15歳から60歳(当時の男子平均寿命46.9歳)、女子17歳から40歳までが召集可能となった。これらの人員により、国民義勇戦闘隊を組織する計画であった。対象年齢者以外も、志願すれば戦闘隊に参加することが可能で、それ以外の者は戦闘予測地域からの退避が予定されていた。

国民義勇戦闘隊

約2800万人

着上陸してきた敵上陸部隊に対しては、海岸から内陸部への進撃が開始されると同時に、沿岸配備師団として予想接近経路上の攻撃陣地に待機していた師団および国民義勇戦闘隊が橋頭堡への逆襲を開始し、混戦状態に持ち込む。

火力で劣る日本軍は、近接戦闘により敵が艦砲射撃と空襲を実施できない状況を作為することで勝機を見出す。

その機に乗じて、内陸部の陣地に隠匿していた決戦師団(機動打撃師団)を戦場に投入し、さらなる逆襲を加えて反撃から追撃に移行し、敵を殲滅する計画であった。

敵上陸部隊の橋頭堡および陣地線に対しては、榴弾砲を撃ち込むと同時に攻撃前進、浸透戦術を行う。

日本軍の榴弾砲は、撃てば位置が暴露するため、早期に無力化される公算が高いことから、ひとたび射撃を決心したならば、敵と味方が混戦状態になっても、お構いなしに最大発射速度での射撃を続け、敵のカウンターバッテリーを受けて無力化させられる前に一発でも多くの砲弾を発射しなければならない。

また、各種の「斬り込み隊」による浸透戦術を昼夜の別なく繰り出し敵部隊に損害を強要する。

当時の敵が最も重視していたのは人的資源であることから、大本営では、大量の敵を殺傷すれば無条件降伏を回避することができ、いわゆる「国体」が護持されるものと期待していたのである。

作家の笠井潔は、本土防衛戦が行われた犠牲者数の試算を200万から300万と、沖縄戦と比べて「これでも控えめな数字」と予測している。

そしてこの惨禍を逃れたのは「幸運であった」としながらも、同時に、この代償として日本人がなにを失ったかを正確に知る必要がある、と述べている。