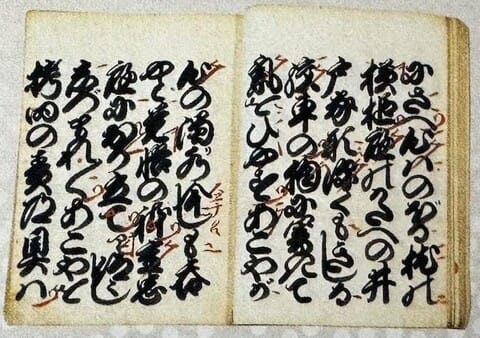

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 5 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (4ウ、5オ、)を読む

(4ウ、5オ、)

同しやうばい→同じ商売

しやじゃはひのしやじゃはひの→者じゃわいの者じゃわいの

わかいお衆が此よなおりに→若いお衆が此よな折に

(注意:くりかえ寺文字は便宜上、ひらがなで書いています。)

かわちや与兵衛の性格 2

、、、、、、、ちやみせのうち

より「申申、与兵衛さん,ここへこと呼びいかけられ「お吉様、子供衆つれ

てのお参りか」、、、、、、

お吉も気さくだが、与兵衛もお吉にも気さくに話す

上段:「徳庵寺堤」

中段:「河内屋内」

下段:「豊島屋油店」「同逮夜」

参考文献

『近松全集』 第十二巻

『名作歌舞伎全集』第一巻

『近松浄瑠璃集上』 岩波 日本古典文学大系

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 1 『近松全集』十二巻、『名作歌舞伎全集』第一巻、『近松浄瑠璃集上』 岩波 日本古典文学大系

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 2 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (1オ、1ウ)を読む

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 3 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (2オ、2ウ、3、)を読む

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 4 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (3ウ、4オ、)

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 5 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (4ウ、5オ、)

(4ウ、5オ、)

同しやうばい→同じ商売

しやじゃはひのしやじゃはひの→者じゃわいの者じゃわいの

わかいお衆が此よなおりに→若いお衆が此よな折に

(注意:くりかえ寺文字は便宜上、ひらがなで書いています。)

かわちや与兵衛の性格 2

、、、、、、、ちやみせのうち

より「申申、与兵衛さん,ここへこと呼びいかけられ「お吉様、子供衆つれ

てのお参りか」、、、、、、

お吉も気さくだが、与兵衛もお吉にも気さくに話す

上段:「徳庵寺堤」

中段:「河内屋内」

下段:「豊島屋油店」「同逮夜」

参考文献

『近松全集』 第十二巻

『名作歌舞伎全集』第一巻

『近松浄瑠璃集上』 岩波 日本古典文学大系

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 1 『近松全集』十二巻、『名作歌舞伎全集』第一巻、『近松浄瑠璃集上』 岩波 日本古典文学大系

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 2 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (1オ、1ウ)を読む

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 3 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (2オ、2ウ、3、)を読む

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 4 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (3ウ、4オ、)

『女殺油地獄』 近松門左衛門作 5 『近松浄瑠璃集上』 より『女殺油地獄』 (4ウ、5オ、)