2/2(金)静岡県の今日の天気予報は、雨のち曇り。

本当は、旧東海道蒲原~吉原まで歩く予定でしたが、この区間は、富士山が近くに見えるロケーション。

せっかく歩くなら富士山と一緒に歩きたい!と思い、今日は、三嶋大社、富士山本宮浅間大社に行くことにしました。また、昨年12月には、富士宮に富士山世界遺産センターもオープンしていますので

それも見てみようと思います。今日からホテルを三嶋に移動しました。ホテルは北口にあり、三嶋大社に行くには、南口の方から行った方がわかりやすいのですが、この三島駅は、北口と南口の

自由通路がありません。行く方法は、①10分ぐらいかけ、駅を迂回する方法、②入場券を買って北口から南口に行く方法。があります。

街道歩きや、全国のウォーキング大会に参加している私達には、こういう方法は初めての経験です。結局私たちもウォーカーの端くれ、10分かけて南口に廻りました。

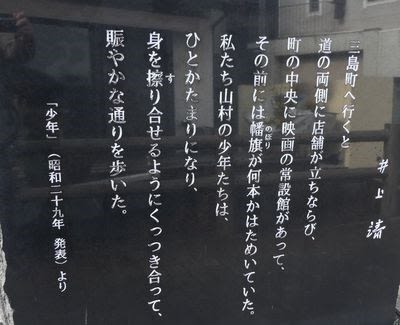

三島駅から三嶋大社へは、桜川の三島・水辺の文学碑を通ります。

ここには、三島の地に関わりのある文学者やその作品の記述が刻まれた文学碑が建ち並んでいます。

三嶋大社 三嶋大社にお祀りされているご祭神は、大山祇命(おおやまつみのみこと)と事代主命(ことしろぬしのみこと)の2柱です。こちらの神さまたちを“三嶋大明神”と総称しています。

大山祇命は、山林農産の守護神。事代主命は、「出雲大社」のご祭神である大国主命(おおくにぬしのみこと=大黒さま)の息子にあたり、“恵比寿さま”として親しまれています。

このことから、三嶋大社のご利益は、商売繁盛、家内安全、交通安全、厄除けなどに篤いといわれています。伊豆国の一宮です。

創建時代は、不明ですが、延喜式神名帳(927年)にその名が記載されています。源頼朝が挙兵の際、祈願して以来、多くの武家、庶民の信仰を集めています。

他に大山祇命をお祀りしているのは、四国・大三島の大山祇神社を思い出しますが、この三嶋大社と何か関係があるのでしょうか?

古今伝授・・・・・公家の間で密かに行われていた古今和歌集の解釈伝授が、室町後期に東常縁(とおおのつねより)から初めて、民間人の飯尾宗祇に伝えられた場所が三島です。

また、宗祇が常縁の子の病気平癒を願い奉納した三島千句が三嶋大社に現存しています。(みしまっぷより)

三嶋大社から白滝公園に行きます。

富士の白雪ゃノーエ 富士の白雪ゃノーエ 富士のサイサイ白雪ゃ朝日でとける

富士の白雪ゃノーエ 富士の白雪ゃノーエ 富士のサイサイ白雪ゃ朝日でとける

とけて流れてノーエ とけて流れてノーエ とけてサイサイ流れて三島にそそぐ

三島女郎衆はノーエ 三島女郎衆はノーエ 三島サイサイ女郎衆はお化粧が長い

お化粧長けりゃノーエ お化粧長けりゃノーエ お化粧サイサイ長けりゃお客がこまる

お客こまればノーエ お客こまればノーエ お客サイサイこまれば石の地蔵さん

これは、「農兵節(ノーエ節)」です。私が子供の頃、親戚の宴会などでよく歌われていたのを覚えています。(そのころは、カラオケなんかありませんでした)

江戸時代の末期、今からおよそ150年ほど前の嘉永年間、伊豆韮山代官「江川太郎左衛門英龍(坦庵)」は日本を外国の攻撃から守る必要性を幕府に訴え、

韮山に反射炉を設け大砲を製作するかたわら、若き農夫を集め、彼らを兵力とするためその訓練に力を注いでいました。農兵の調練は韮山代官所(現在の三島市役所の場所)で行われました。

文久年間に幕府は江川氏の農兵調練の実益を認め、制度として法令を定め、大いに農兵の調練に当たり、三島調練場で行われた農兵の訓練では志気の鼓舞と団結を図るため、

部隊の先頭に鼓笛隊が組織されたと言われています。

この故事にあやかり、当時東海道筋で流行していた「ノーエ節」を「農兵節」として、昭和初期に平井源太郎によって現在の農兵節が作られました。そして全国に知れわたる「三島農兵節」となり、

三島の代表的な民謡として三島夏まつりには欠かせないものとなっています。(三島観光協会HPより)

その歌碑が白滝公園の中にありました。ボタンを押すとノーエ節が流れてきます。

「富士の白雪は、溶けて流れて三島に注ぐ」とノーエ節に歌われているように、三島市の湧水は、三島溶岩流の先端下から湧き出た富士山の被圧伏流水と考えられ、

富士山から流れ出た溶岩の末端部で湧き出しています。今から約1万年前の富士山の噴火によって、約30キロメートルにわたる三島溶岩流と呼ばれる水を良く通す地層がつくられ、

その地層の影響で、上流域で降った雨や雪が地下にしみ込み、溶岩流の中をゆっくりと移動して、下流の三島駅周辺の三島湧水群や、さらに下流の柿田川で湧き出しています。

富士山の降雪降雨量は、年間約22億トンと言われていますが、長い年月地下をゆっくり流れて湧き出る三島の水は、清冽でおいしく、厚生労働省の“おいしい水”の基準を十分に満たしています。

三島駅に戻り、次の目的地「富士宮浅間大社」に向かいます。富士駅で身延線に乗り換え約20分で富士宮に着きました。

富士宮と言えば、「富士宮焼きそば」です。早速いただきました。富士宮焼きそばは、こだわりがあるそうで①富士宮の焼きそば蒸し麺、②油かす(肉かす)を使う、③削り粉(サバ、イワシ)を振り掛ける

このような条件を満たしていなければ富士宮焼きそばとは言えないそうです。(他にもいろいろあるそうですが)

やはり、本場でいただく「富士宮焼きそば」はおいしかったです。

「富士山本宮浅間大社」に着きました。

祭神は、木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)(別称:浅間大神(あさまのおおかみ))

- 相殿神

- 瓊々杵尊(ににぎのみこと)

- 大山祇神(おおやまづみのかみ)

「日本(ひのもと)の 大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも なれる山かも 駿河なる 富士の高嶺は 見れど飽かぬかも」と万葉の歌人高橋蟲麻呂が詠んだ清らかで気高く美しい富士山。

この霊山を御神体として鎮まりますのは、浅間大神・木花之佐久夜毘売命にまします。

木花之佐久夜毘売命は、大山祇神の御息女にして大変美しく、天孫瓊々杵尊の皇后となられた御方です。命はご懐妊の際、貞節を疑われたことから証を立てるため、戸の無い産屋を建て、

周りに火を放ち御出産になられました。そして、無事3人の皇子を生まれたという故事にちなみ、家庭円満・安産・子安・水徳の神とされ、火難消除・安産・航海・漁業・農業・機織等の守護神として

全国的な崇敬を集めています。木花という御神名から桜が御神木とされています。境内には500本もの桜樹が奉納されており、春には桜の名所として賑わいます。

また、申の日に富士山が現れた故事から神使いは猿といわれています。(富士山本宮浅間大社HPより)

富士山山頂の浅間神社は、この富士宮浅間大社の奥ノ院です。

湧玉池にいると、何か真っ白いものが見えてきました。 富士山 です。今日は曇り空で富士山は、あきらめていましたが、ラッキーです。

然し、すぐ雲の中に消えていきました。しばし、富士山を待っています。30分後また姿を現せてくれました。

富士宮市には、昨年12月23日オープンした「富士山世界遺産センター」があります。

静岡県富士山世界遺産センターは、2013(平成25)年6月にユネスコの世界文化遺産に登録された「富士山─信仰の対象と芸術の源泉」を後世に守り伝えていくための拠点施設です。

当センターでは、「永く守る」「楽しく伝える」「広く交わる」「深く究める」の4つの柱を事業として、国内外の多くの方に歴史、文化、自然など、富士山を多角的に紹介します。(富士山世界遺産センターHP)

逆円錐形の建物で富士山が見える時は、ここに逆さ富士が見られます。

富士宮から富士山は近いですね。アップで撮ってみると測候所まで見えます。

時間も4時近くになりました。さて、今晩の夕食は何にしようか?と考えていましたら、電車の中で隣の方が私の風車と「長崎から歩いています」のゼッケンを見て声をかけてくれました。

三嶋の方でしたので三嶋のおいしいものを聞くと、「うなぎ」を紹介してくれました。三嶋の鰻は、富士山の伏流水に数日さらしているとうなぎの生臭さが消え、また、余分な脂肪分も落ちて

身のしまったおいしい鰻だそうです。

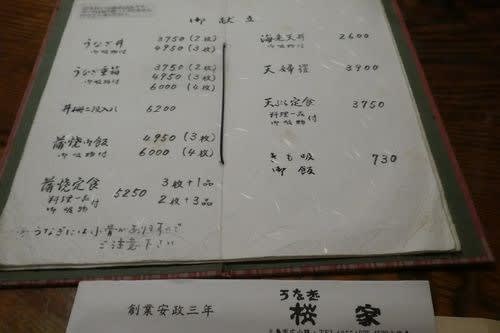

入ったのは「桜家」。多いときは、行列ができるくらいですが、今日はすんなりと入れました。

桜家の鰻です。

久しぶりにおいしい鰻をいただきました。