今年の大河ドラマは、「西郷どん」。その西郷どんの舞台、鹿児島に行ってきました。

先ず、「仙巌園(せんがんえん)」。

ここに来るのは、中学の時の修学旅行以来、もう半世紀以上前です。当時は、「磯公園」と言っていましたが、正式の名称は「仙巌園」です。

仙巌園は、万治元(1658)年、19代島津光久によって築かれた別邸です。錦江湾や桜島を庭園の景観にとりいれた、雄大な景色が仙巌園の最大の魅力です。幕末の名君、

28代島津斉彬がこよなく愛し、徳川将軍家に嫁いだ篤姫も足を運びました。 また、南の玄関口といわれた薩摩の歴史・風土にふさわしく、中国文化の影響が色濃く見られることが

仙巌園の特色の1つですさらに温帯と亜熱帯の境に位置することから、数多くの珍しい植物が植えられています。

幕末から近代にかけては、薩摩藩・鹿児島県の迎賓館のような存在でもありました。幕末にはオランダ海軍将校や幕臣勝海舟、イギリス公使パークスが、明治以降になると、

大正天皇、昭和天皇をはじめとする皇族方、ロシア皇太子ニコライ2世、イギリス皇太子エドワード8世など国内外の数多くの要人が訪れています。

園内やその隣接地は、島津斉彬とその遺志を継いだ人々によって建てられた、日本初の工業地帯、集成館の跡地でもあります。近代日本の技術力、工業力の原点ともいえる地であり、

2015年7月にはこれら史跡・建物を構成資産とする「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に登録されました。(仙巌園HPより)

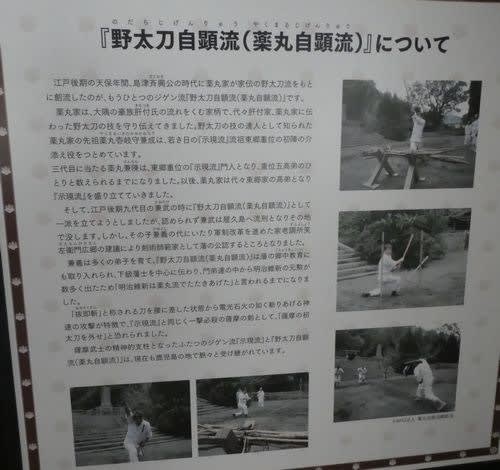

薩摩藩には、独自の剣術「示現流」があります。「郷中教育」で学ばれ、明治維新を叩き上げた剣術です。困難に立ち向かう強い心と体を鍛え上げています。

仙巌園は、大河ドラマの収録にも使われました。

岩に彫られた「千尋厳」の文字は、文化11年(1814)、27代島津斉興の時代に述べ3900人余りの人員で3か月かけて刻まれたものです。作業用の足場は、杉や竹で組まれました。

3文字で約11mの大きさがあり。胡粉という顔料で塗られています。景勝地の岩に文字を彫ることは、中国ではよく見られますが、ここにも中国文化の影響が窺えます。(案内板より)

ブランドショップには、薩摩切子、薩摩焼が展示販売されています。価格は、どれも何百万円、とても手が出ません。

旧尚古集成館跡、は、2015年7月に「明治日本の産業革命遺産」として世界文化遺産に登録されました。この「旧集成館」は、島津28代斉彬が築いた当時日本最大の工場群「集成館」の

ことです。ここでは、製鉄、大砲、造船、紡績、薩摩切子などのガラス、薩摩焼、ガス灯などの作製、研究が盛んに行われました。

西欧諸国からの植民地化をおそれ、いち早く強く豊かな国づくりに取り組みました。(案内パンフより)

館内は、撮影禁止でした。

集成館の隣には、「鶴嶺(つるがね)神社」があります。

鶴嶺神社(つるがねじんじゃ)」には、島津家の当主のほか、島津家の分家・玉里島津家(たまざとしまづけ)の歴代当主とその家族らが祭られています。

鶴嶺神社の御祭神の1人には、亀寿姫(かめじゅひめ)が、豊臣秀吉に捕らわれていた際に、秀吉も驚くほどの美貌であったとされ、心優しく賢明だったことから、

この神社でお参りをすると心身ともにきれいになるともいわれています。

次に向かったのは、「照国神社」。祭神は島津家28代当主斉彬で、文久3年(1863)、天皇から照国大明神の神号が授けられ、翌年の元治元年(1864)、南泉院跡に社殿が建てられ、

照国神社となった。明治10年(1877)、西南戦争により社殿、宝物を焼失、明治15年(1882)に復興されたものの、明治20年(1945)戦災で再び焼失し昭和33年(1958)復興造営された。

今は鉄筋コンクリート造りになっている。また、入口にある鳥居は昭和4年(1929)の建設で、昭和3年(1928)の御大典を記念して建てられたもので、高さが19.8mもある大鳥居である。

照国神社は島津斉彬を祭る神社として、多くの参拝者でにぎわっている。

島津斉彬公は、勝海舟をして「幕末第一等の英主」といわしめた名君で、西郷隆盛、大久保利通を登用し、幕末日本を開国の方向に導いた人物です。集成館と呼ばれる工場群を整備し

、造船にも力を注ぎ、わが国最初の洋式帆船「いろは丸」や蒸気船を完成させました。(鹿児島県観光ガイドより)

照国神社の中に「資料館」があります。この中に国旗「日の丸」制定の由来がありました。

斉彬公は、幕末、日本を強く豊かな国にしようと力を注がれた事業の一つに造船があります。我が国初の本格的な洋式軍艦昇平丸や蒸気船雲行丸などの建造を手がけました。

嘉永6年(1853)大型船12隻、蒸気船3隻の建造を申請された公は、日本の総船印として「日の丸」を掲げ、日本の船と外国の船を区別してはどうかと提案されました。

翌安政元年(1854)7月、幕府は、公の提案を受け入れて、日の丸を日本の総船印と定め、安政2年春、幕府に献上するために鹿児島を出航した「昇平丸」に日本総船印として

初めて日の丸が掲げられました。万延元年(1860)には、国旗へ昇格、明治3年(1870)1月明治新政府もまた、日の丸を国旗と定めました。

公は、鹿児島城内で、桜島から昇る太陽を美しく思ったと言われています。

帰る時間も近づきましたので、最後は、西郷隆盛公の銅像の前で手を合わせました。「SEGODON 」

」