2/3(土)昨日の雨で、今回の東海道歩きを1日延長しました。折角来たのですから、富士山と一緒に歩きたいですね。

今日は天気もいいし、きれいな富士山が見れるのが楽しみです。9:00 新蒲原駅から今日の街道歩きスタート。

蒲原宿は、主要国道から離れているので昔ながらの家並みなどが残っています。

「吉田家」は、昭和まで続いた「僊菓堂」という屋号で和菓子屋さんでした。玄関はなまこ壁の塗り家造りで中に入ると柱がなく、広々とした店の間造りになっていて商家らしい雰囲気が残っています。

「佐藤家」は、元佐野屋という商家でした。町屋に多くみられる造りですが、このような町屋を塗り壁造りといいます。「塗り壁造り」は、土蔵造りに比べて壁の厚さは少ないが、

防火構造が大きく、昔から贅沢普請とも言われています。

この近くに日軽金の発電所があり、山から大きな径の送水管が伸びています。

「北条新三郎」は、北条早雲の孫にあたり、駿河侵攻を目指す武田信玄、勝頼らに対峙する中心武将として蒲原城主になりましたが、永禄12年(1569)に弟とともに武田軍の猛攻にあい、

戦死しています。

光蓮寺の所から左折、街道は、少し急坂になります。東名高速の横断橋を渡ると街道は、「富士市」に入ります。

間宿「岩淵」に着きました。東海道一の急流である藤川は、山梨県からの米などの輸送路としても活用されていたことから、間宿である岩淵には、米蔵や船着場があり、大いに栄えていました。

米は、陸路で江尻宿(清水港)に運ばれ、江戸へ輸送されていました。旅人は、船で富士川を行き来していました。

「富士川民族資料館」は、桑木野の大家と言われた稲葉家の家で富士市に現存する最古の民家です。現在、工事中で中に入ることができませんでした。

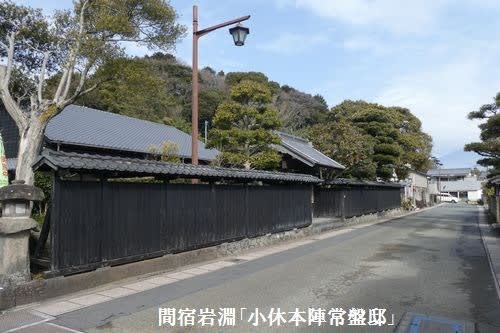

「間宿岩淵小休本陣常盤邸」 間宿岩淵には、富士川を渡る準備をするため休憩する施設として小休本陣、脇本陣がありました。常盤邸は、安政元年(1854)の地震後に再建され、

現在も残っています。また、岩淵村の名主だったため、一般の民家には見られない、上段の間といわれる部屋があります。

邸内では、案内人の方から丁寧に説明をうけました。常盤邸は、女優、常盤貴子さんの実家の所有で常盤貴子さんの祖父の方は清水銀行の頭取を務められた方です。

富士川に来ました。富士川の先に道の駅「富士川楽座」という所が、富士山のビューポイントですのでそちらに行ってみます。

途中、「富士川渡船場跡、角倉了以紀功碑」があります。富士川を渡る時は、船が使われ、上船居、中船居、下船居の3か所に船着場があり、川の状況によって使い分けていました。

富士川の渡船は、慶長7年(1602)~大正13年(1924)まで続きました。

角倉了以(すみくらりょうい)は、富士川を開削し、甲州方面の水運ルートを開発した戦国時代の京都の豪商、土木事業家です。

道の駅富士川楽座は、全国約1000の道の駅で来場者数全国一を誇っています。

3階の展望室からコーヒーを飲みながら富士川越しの富士山を見ていますが、富士山は、雲の中に隠れています。約1時間ほど見ていましたら、少し雲が取れてきました。

1時間ほど休憩し再び歩き出します。この旅行中、私のDバックの後ろには、「長崎(出島)から・・・・・」というゼッケン?を付けています。

そのせいか、道行く途中で「頑張って!」と声をかけていただいています。中には、3年前草津で出会った小学生の子、「おじさんたちお金ないから歩いているの?」と聞かれたことが今でも

忘れられません。(笑) その時は、確か、「そうよ、おじちゃんたちお金がないからあるいているのよ」と答えたって。お金は今でもありませんが・・・・・・

街道は、富士川橋を渡ります。ここもビューポイントです。

富士川橋を渡ると左側に「富士川渡船場跡、富士山道標、水神社」があります。

水神社は、治水、渡し船の安全を祈願している神社です。境内には、渡船場跡の碑や富士山道の道標、雁堤築造記念の碑、渡船関係者奉納の常夜灯など江戸時代の石碑が多く現存しています。

札の辻とは、幕府からの通達事項などを書いた高札を建てた場所のことですが、ここでは、実相寺の御札を売っていた場所のことです。実相寺は、「西に比叡、東の実相寺」と言われたほどの

寺で、寺幅は広く、現在の札の辻橋付近に山門があったといわれています。

先を行くと、ホワイトホテルがあります。ここには、旧松永邸があった所です。松永家は、甲斐国(現在の山梨県)より駿河国富士郡平垣村に移住してきた、一世五左衛門を祖とし、

六世好時(宝暦一〇〈一七六〇〉~文政八年〈一八ニ五〉)のころより土地集積を進め、財力を蓄えたと伝えられています。

その財力を背景に、江戸末期には富士郡下の平垣村村他六ケ村を領地とする旗本日向小伝太から領地の取締役を命じられ、邸内にその陣屋を構え、領主に代わって年貢のとりまとめを行う

業務を担っていました。明治元年には明治天皇の御東行の際に、屋敷の一室が小休所として使われています。

昭和54年富士市に寄贈され、現在は、富士市博物館西側の「ふるさと村」に移築保存されています。

間宿本市場は、吉原宿と蒲原宿にあり、間の宿として多くの茶屋が立ち並び多くの旅人で賑わいました。名物として白酒、葱雑炊、肥後ずいきなどが知られて、

安藤広重は白酒売りの茶屋で憩う旅人を描いています。

「鶴芝の碑」文政3年(1820)間宿本市場の鶴の茶屋に建てられたもので、当時ここからの富士を眺めると中腹に一羽の鶴が舞っているように見えたので、京の画家蘆州が鶴を書き、

江戸の学者亀田鵬斉が詩を添え石碑としたそうです。

富士市のマンホールには、かぐや姫が描かれています。ここ富士市にもかぐや姫伝説がありますが、富士市のかぐや姫は、一般的な伝説では、月に帰りますが、富士市は、富士山に帰るそうです。

富士市のかぐや姫伝説です。 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kids/k_hime/k_story.htm

富安橋は、通称三度橋と呼ばれ、江戸と京を1か月に3度行き来していたことから、その便宜を図るために架けられた橋です。

東海道14番目の宿場である「吉原宿」は、寛永16年(1639)、延宝8年(1680)の津波などにより、3度も所替えをしています。最初の宿場を元吉原宿、2番目を中吉原宿、

3番目を新吉原宿と呼んでいます。

商店街を歩いていると「長さん小路」という看板がありました。長さんこと、いかりや長介さんは、1931年東京・墨田で生まれ、小学校卒業と同時に富士市に疎開。

その後、工場の仲間とバンド活動を始め、吉原のダンスホールなどで演奏し、青春時代の16年間を富士市で過ごしました。1959年28歳で上京し、ドリフターズのリーダーとして活躍され、

2004年72歳で死去。2004年、富士市より多くの市民に感動を与えたとして、富士市初めての市民感謝状が贈られました。

岳南鉄道吉原本町駅裏に「身代り地蔵」が」あります。昔、東本通り付近で目の病が流行り、人々がこのお地蔵さんにお願いすると忽ちに治りました。その時、お地蔵さんの目には、

目ヤニが一杯ついていたので「身代り地蔵」と呼ぶようになったそうです。

うどん屋さんも経営している「鯛屋旅館」は、創業は天和2年(1,682年)より330年以上もの間、当時の場所で現在も営業しております。

また世紀の大親分の清水次郎長、幕末の偉人の一人である山岡鉄舟の常宿としても知られております。

このころから、富士山もきれいな姿を見せてくれました。

平家越橋を渡ると、「平家越」があります。源氏と平家が争っていた頃、平維盛(たいらのこれもり)は、富士川西岸に、源頼朝は、東岸に陣を構えました。源氏軍は敵の後ろから攻め込もうと

軍を移動させましたが、これに驚いた大群の水鳥が一斉に飛び立ち、その音に驚いた平家軍は逃げてしまったという源平の富士川合戦の碑が建てられ、橋の名前にもなっています。

このあたりが、「中吉原宿」です。馬頭観音を過ぎると、「左富士」があります。

左富士は、広重の吉原宿の浮世絵にもなっていますが、大地震後、津波の影響で3度宿場の場所が変わり、そのたびに内陸に移っていったため、江戸から京に向かっていた場合、

海と並行していた東海道は、北側に大きく曲り、右手に見えていた富士山が左手に見える景勝地が生まれました。

現在では、工場の建物で浮世絵みたいな富士山が見えません。

左富士のすぐ近くには、左富士神社です。現在工事中ですので外から撮りました。

このあたりからの富士山もきれいです。

16:15 吉原駅にゴールしました。