幕末水戸藩の元治甲子の乱(天狗の乱)で焼失した反射炉と夤賓閣(ひたちなか市那珂湊)、②は夤賓閣のご紹介です。

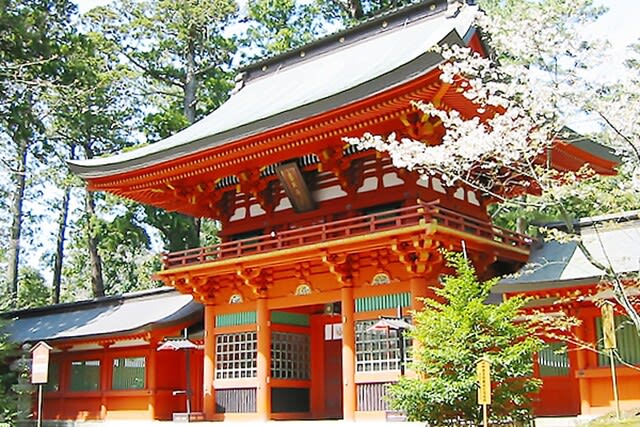

夤賓閣(いひんかく)は、水戸藩第2代藩主徳川光圀公が、太平洋に面した日和(ひより)山と呼ばれる台地に元禄11年(1698年)に建設した藩の別邸で、湊御殿、浜御殿、別館ともよばれていました。夤賓閣の名称は中国の書『暁典』の「夤賓日出・(つつしんで日の出をみちびく)」という文から採り、接待所や迎賓館という意味を持つそうです。

もともと那珂湊には、天正18年(1590)以降、水戸領主になった佐竹氏の湊御殿が台地北側の山下にあって水戸藩成立後も使用され、光圀公も何度かこの御殿を訪れてこの地方の寺院整備や蝦夷地探検の快風丸の製造などを指揮したといわれています。隠居後にその集大成として機能を拡大した夤賓閣が建設されました。

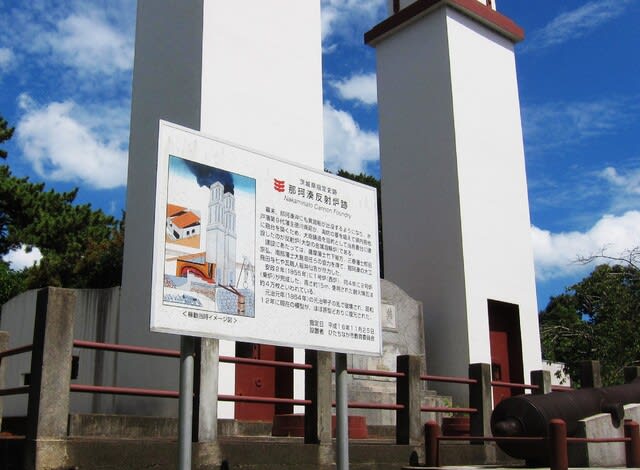

夤賓閣の当時を伝えるものはあまり現存せず、彰考館所蔵のものを模写した「湊御殿敷地図」(原図は水戸空襲で焼失)、平成18年に古書店で見つかった「夤賓閣図」、それに天保10年(1839)水戸藩に招聘された農政学者長島尉信が訪れた記録が主なものですが、それをもとに夤賓閣復元研究会で作った想像図が現地案内板に載っています。

建坪は約300坪(約1000㎡)、一部は地形を利用した2重構造だったと推定されています。20畳敷きの御座の間や御寝所のほか御小姓部屋や御医師部屋など大小30以上の部屋で構成されています。

東側と南側は礫岩が露出する岸壁の上の高台に築山式枯山水庭園が造られ、築山と石組みが配置され見事な黒松が植えられた大名庭園の趣を伝えていたといわれています。

また、台地の東側の突端には異国船番所があり、海防の備えの役目も担っていました。いまは東屋が立っている先の崖上あたりでしょうか。

その後、定府制の水戸藩藩主の帰国の際にはこの湊御殿が別荘として使われることもあり、また貴賓の接待や家臣への慰労などにも使用されました。光圀公が御殿入りの際には、近隣の華蔵院、願入寺、六地蔵寺、久昌寺などの住職が招かれ、酒宴や詩歌の会が催されたと伝わっています。

この夤賓閣は幕末の水戸藩の内乱、天狗党の乱ともいわれる元治甲子の乱(1864)でこの一帯が激戦地になりすべて破壊消失されてしまいました。

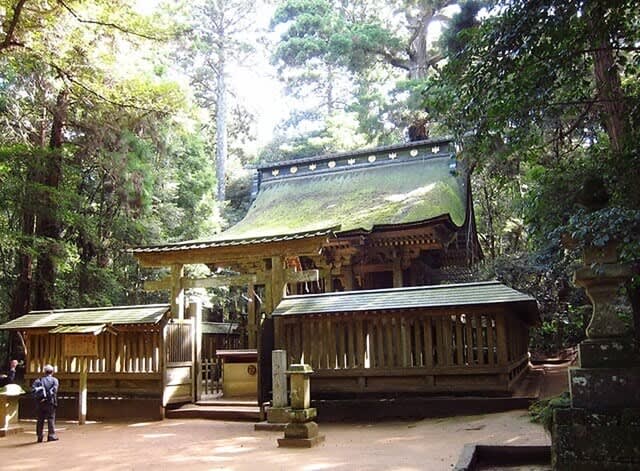

跡地は「湊公園」として整備され、当時の松が12株、庭石などとともに残っています。

この松は光圀公が源氏物語でも知られる須磨明石(兵庫県)から苗木を取り寄せたといわれる樹齢約350年以上の見事な黒松です。

永い歴史を生き抜いた黒松、激動のいろんな場面を見てきた太い幹は何も語ってはくれません。

御殿のあった辺りには湊公園ふれあい館が建っています。ここの2階で私が当番の時に句会を開いたのは7年前の9月…、その句会もコロナ禍を期に解散となって、当時のメンバーもお二人が他界された今ここを訪れると、季節の移ろいの早さが身に染みました。

天狗党の乱では、現在は海門橋が架かっている那珂川を挟んだ両岸から、大砲や銃撃戦が行われました。

標高21mの日和山と、西側に砲台のような台地が、南側の那珂川を見下ろしています。天狗党の乱ではここを砲台として対岸との激しい戦闘が行われました。しかし幕府の軍艦による砲撃は正確に威力を発揮するのに、水戸藩で作った大砲は敵までとどかなかったという話も残っています。

日和山から見た南側には、那珂川と合流する涸沼川 その向こうに筑波山が見えます。夤賓閣建設から約320年、反射炉からは約170年…今も滔滔と流れる那珂川河口に面した二つの遺跡周辺では、夏の喧騒も過ぎ静かな季節に入っています。文明は大きく進歩しましたが、約14km北にある東海第二原発が再稼働問題で揺れている現在を、先人たちは雲の上から見ているでしょうか。

300年以上生き抜いてきた黒松の下にはツルボ(蔓穂)の花があざやかな色を見せていました。

天狗党の乱で消失の水戸藩遺跡…反射炉と夤賓閣 ① 9月17日掲載