那珂川河口の北東、標高21mの礫岩台地は日和山と呼ばれ、佐竹氏の時代から御殿と呼ばれた別荘があったようですが、水戸藩2代藩主徳川光圀が元禄11年(1698)に夤賓閣という湊御殿をここに建てました。夤賓とは「つつしんでお迎えする」という意味だそうです。

しかし、ここ夤賓閣も元治元年(1864)の乱(天狗党の乱)で、武田耕雲斎・藤田小四郎の天狗派と市川三左衛門の諸生派の那珂川を挟んだ戦いの激戦地になり消失してしまいました。

現在は湊公園として整備され、光圀時代に植えられた樹齢300年以上の松も12本残っており、「湊御殿の松」として市の天然記念物に指定されています。

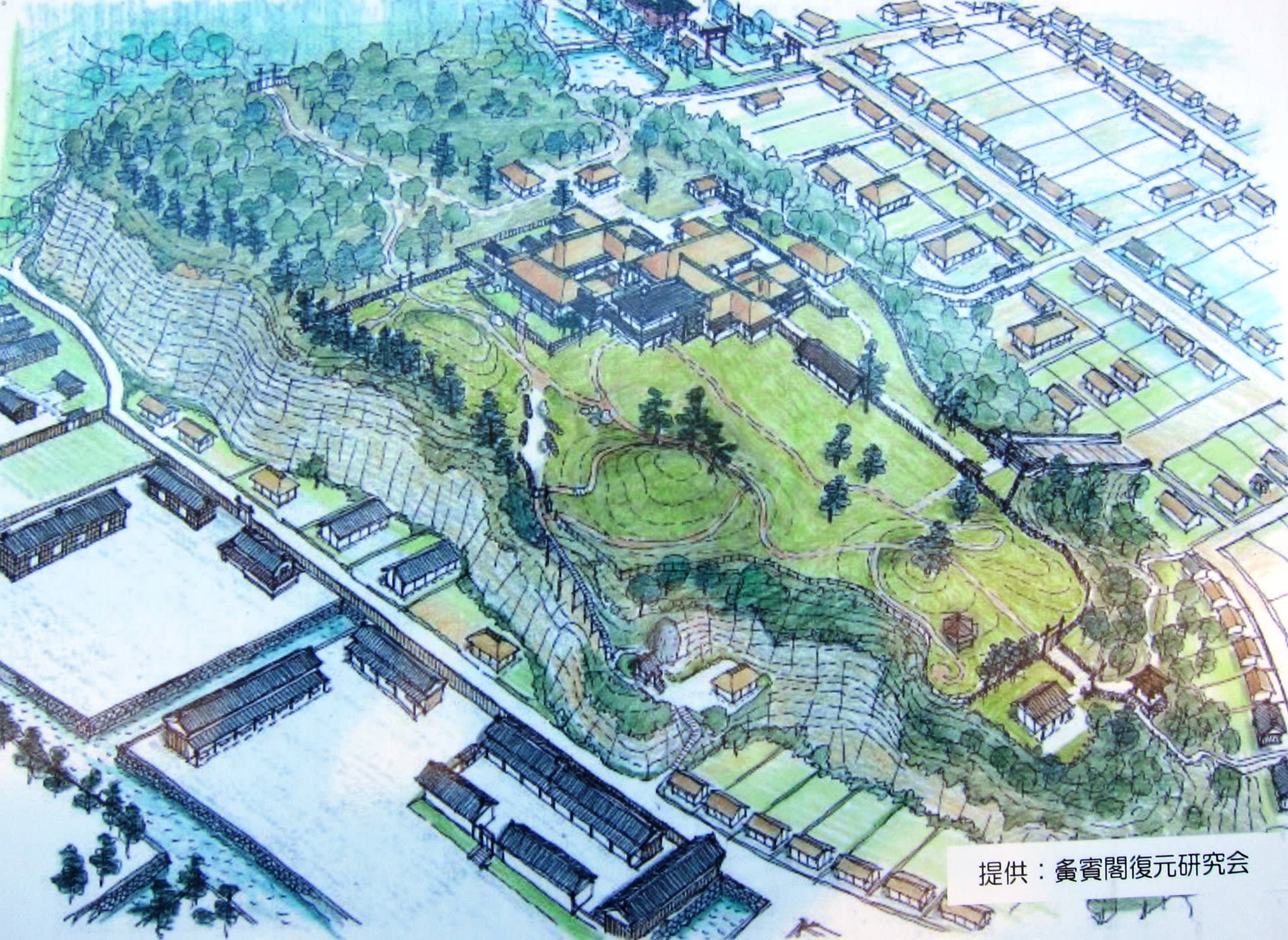

案内板にある図面で、20畳の御座の間など大小30以上の部屋で構成された御殿の様子が偲ばれます。台地の東側先端には、庭園と仕切られた囲いの中に異国船番所があり、別荘でありながら海防見張所の役目も持っていたようです。

見晴らしのいい高台なので、身を刺すような酷寒の風が吹き付けていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます