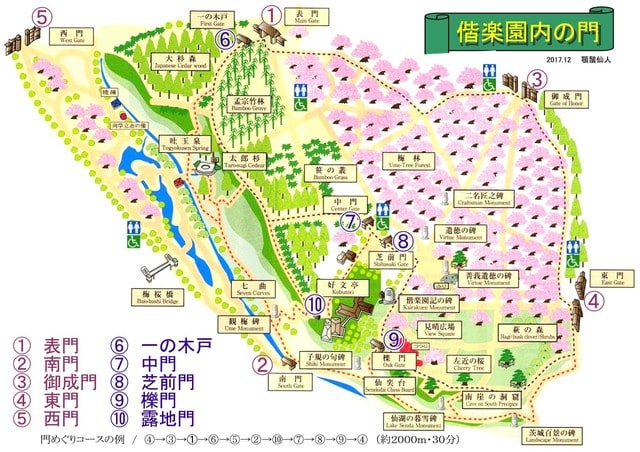

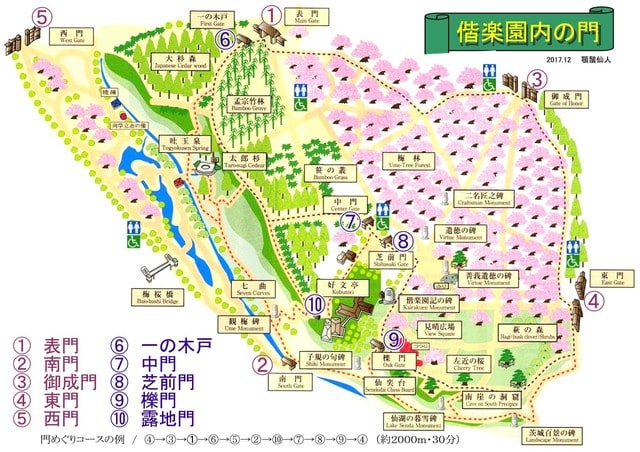

創建時の偕楽園の出入り口は、表門と南門の2箇所でしたが、その後御成門、東門、西門が開かれました。また、園内にはこの他に5つの門を見ることができます。

正門にあたる表門①は、茅葺屋根の切妻造り腕木門で創立当時のものです。両脇の瓦葺き袖塀の鬼瓦には葵の門が付いています。柿渋に松煙煤を溶かしたものを塗っているので、黒門とも呼ばれます。

常磐線沿いにある南門②、現在は出入り口の門としては使用されていません。藩主が偕楽園に向かうときには、水戸城下から船に乗り、千波湖、桜川を経て当時は船着き場があった南門から入ったといわれています。

御成門③は、明治23年(1890)昭憲皇太后行啓の際に、新設されました。岩間街道から新道も通し、この門から園内に直線の砂利敷き御成道も造られました。当時植えられたという「満月」という梅の古木が二本、御成道の入り口に残っています。

東門④は、明治7年に常磐神社が創建された時に通用口があったのを、昭和33年に門として新設されました。今ではバスや臨時駅の観光客にいちばん多く利用される出入り口となっています。

西門⑤は、隣接する茨城県歴史館との回遊性を高めるために、岩間街道の下をトンネルでつなぎ、平成18年から出入りできるようになりました。

一の木戸⑥は、創建当時のもので杮葺き切妻造り、表門から入ったときの二ノ門にあたり、鬱蒼とした陰の世界がここから始まります。

中門⑦も、補修はなされていますが創建当時のもので、茅葺き切妻造り腕木門です。好文亭奥御殿に当時はあった玄関に向かう門になります。

芝前(しばさき)門⑧は、好文亭から梅林方面に出るときの門で、杉皮葺切妻造り、櫟皮付き丸太を柱にしています。

櫟(くぬぎ)門⑨は、南門から入っての二ノ門で、藩主はこれより好文亭の庭に入り沓脱石「蝦蟇石」から御座の間に入られたと言われています。杉皮葺きの切妻造りで、櫟皮付き丸太を門柱にした野趣あふれる造りです。

露地門⑩は杉林や七曲坂から茶室「何陋庵」に向かう門で、現在は閉じられています。茅葺き切妻造り、櫟皮付き丸太を柱にしたいかにも草庵風の質素な趣です。右手に茶室の待合が見えます。

周りの四季折々の樹木と調和したそれぞれの門を巡ってみると、そこに建てた時代が思い起こされ、偕楽園の魅力がまた一つ見えてきます。

正門にあたる表門①は、茅葺屋根の切妻造り腕木門で創立当時のものです。両脇の瓦葺き袖塀の鬼瓦には葵の門が付いています。柿渋に松煙煤を溶かしたものを塗っているので、黒門とも呼ばれます。

常磐線沿いにある南門②、現在は出入り口の門としては使用されていません。藩主が偕楽園に向かうときには、水戸城下から船に乗り、千波湖、桜川を経て当時は船着き場があった南門から入ったといわれています。

御成門③は、明治23年(1890)昭憲皇太后行啓の際に、新設されました。岩間街道から新道も通し、この門から園内に直線の砂利敷き御成道も造られました。当時植えられたという「満月」という梅の古木が二本、御成道の入り口に残っています。

東門④は、明治7年に常磐神社が創建された時に通用口があったのを、昭和33年に門として新設されました。今ではバスや臨時駅の観光客にいちばん多く利用される出入り口となっています。

西門⑤は、隣接する茨城県歴史館との回遊性を高めるために、岩間街道の下をトンネルでつなぎ、平成18年から出入りできるようになりました。

一の木戸⑥は、創建当時のもので杮葺き切妻造り、表門から入ったときの二ノ門にあたり、鬱蒼とした陰の世界がここから始まります。

中門⑦も、補修はなされていますが創建当時のもので、茅葺き切妻造り腕木門です。好文亭奥御殿に当時はあった玄関に向かう門になります。

芝前(しばさき)門⑧は、好文亭から梅林方面に出るときの門で、杉皮葺切妻造り、櫟皮付き丸太を柱にしています。

櫟(くぬぎ)門⑨は、南門から入っての二ノ門で、藩主はこれより好文亭の庭に入り沓脱石「蝦蟇石」から御座の間に入られたと言われています。杉皮葺きの切妻造りで、櫟皮付き丸太を門柱にした野趣あふれる造りです。

露地門⑩は杉林や七曲坂から茶室「何陋庵」に向かう門で、現在は閉じられています。茅葺き切妻造り、櫟皮付き丸太を柱にしたいかにも草庵風の質素な趣です。右手に茶室の待合が見えます。

周りの四季折々の樹木と調和したそれぞれの門を巡ってみると、そこに建てた時代が思い起こされ、偕楽園の魅力がまた一つ見えてきます。