11月7日 木曜日

友人と、赤城自然園でハイキングして、温泉に入るという日帰りバスツアーに参加。

Ⅰ.赤城自然園

12時過ぎに赤城自然園に到着。後で友人に聞いたら、横浜の小学生が遠足に行く場所だそだ。

入り口でスタッフの方に簡単に説明を受けると、お弁当と地図を持って後は14:30まで自由散策。

セゾンガーデンと自然生態園あたりを歩いた。

11月7日 木曜日

友人と、赤城自然園でハイキングして、温泉に入るという日帰りバスツアーに参加。

Ⅰ.赤城自然園

12時過ぎに赤城自然園に到着。後で友人に聞いたら、横浜の小学生が遠足に行く場所だそだ。

入り口でスタッフの方に簡単に説明を受けると、お弁当と地図を持って後は14:30まで自由散策。

セゾンガーデンと自然生態園あたりを歩いた。

9月29日 日曜日

「浜焼き食べ放題」に行きたい!という妹のリクエストで、HISのバスツアーに参加。7月と8月にも申し込んでいたんだが、ツアー催行しなかった。催行してたら、暑くて倒れていたなあ。

たまにパラパラ雨が降ってたけど、傘はささずに済んだ1日だった。

7:50分横浜駅出発。

①海ほたるで、トイレ休憩

②小泉酒造で日本酒の試飲&お買い物

バスの車窓からは、山と田んぼばかりだったんだが、ここに来たら乗用車で集まってきた人々がいっぱい!

飲食店には、開店前に行列ができてるし。

↓ 幼稚園だった場所

↓ 小学校の教室は宿泊できるようになっていた

↓ 体育館は直売所

↓ 100~200円で野菜が買えるので、思わず買ってしまった・・・。

本当に、道の駅でお買い物ばっかりのツアーだなあ、笑。まあ、たまにはいいか。ちなみに「とみうらマート」は「浜焼市場きよっぱち」と同じ会社だ。

バスツアー専用の浜焼き屋さん。入り口のドアの所に、大人3,800円(だったかな?)と、一応張り紙はしてたけど。

時間はわずか1時間。貝は、ボンビス貝、牡蠣、片方の貝殻を外された冷凍帆立貝。前もって調べていた私は軍手持参!

焼けた貝を手づかみで取って、店支給のトングを使って貝の中身を取り出す私達姉妹は、どんどん食べる。牡蠣もトングの縁を突っ込んで開ける。貝に関しては器用な二人。

貝以外にも、野菜や肉、ソーセージ、海鮮丼コーナーの海老も焼く事ができる。

ただ、味つけは醤油しかない。が、私達はあまり気にせず食べる。

他に自分で盛り付ける海鮮丼やサラダ。揚げ物少々。冷凍カットマンゴーや、硬いわらび餅みたいなデザートもあった。一応それらも食べた。

ボンビス貝は、個人では食べないので、珍しくて良かったかも。歯ごたえがある二枚貝だ。そして、すぐに焼けるのが最大のメリット。

牡蠣は、一番食べたなあ。別の季節だとサザエだったようだが、サザエだと食べるのが面倒だから、ラッキーだった。

帆立は、冷凍が溶けたら一度貝殻からはぎ取って逆向きに焼かないといけないので、面倒だった。そこまで面倒なら、やっぱりバターを乗せたかったな。

⑥沖ノ島

「沖ノ島は千葉県の南に位置する南房総館山湾の南側に位置する高さ12.8m、面積約4.6ha周囲約1kmの陸続きの小島(陸繋島)です。」

今回のバスツアーで唯一の観光地(?)だ。雨天の場合は、代替案で「渚の駅たてやま」のお立ち寄りだった。

時計回りと反対に回って、貝殻の浜から洞窟へ。

↓ 目のように見えるのは団塊(ノジュール)かな?

↓ 貝殻の浜

↓ 洞窟

沖ノ島ではトイレがなく、このまま海ほたるのトイレ休憩までは不安だという客の声を反映して立ち寄る。この後、渋滞に巻き込まれて海ほたるまで1時間かかったので、正解だったし、名誉駅長さかなクン色が楽しかった。

予定の17:10から1時間遅れて、横浜駅に着。よく食べたあ! 夕飯は軽く済ませた。

私が購入したのは、ししとうと白ナスと琵琶ゼリー1コ。

6月6日 木曜日

友人が「さくらんぼ狩り(=食べ放題)に行きたい!」と言うので、山梨県方面に行くバスツアーに参加。

7時15分に横浜駅東口集合で、7時30分出発! 談合坂SAでトイレ休憩あり。

1.さくらんぼ狩り 9:50~10:30

高速道路を降りると、当たり一面ブドウ畑。その中、ちょっと細い小路に入ると、さくらんぼの木が並ぶちょっとした林があった。

行程表だと、さくらんぼ狩りは30分だけだったので、(足りないじゃん)と思っていたんだが・・・。

20分位で、満足! それでも、ツアー客の中では一番最後まで食べてた。さくらんぼは5種類位。佐藤錦はないけどね。

農園の人が美味しそうなさくらんぼを選んでくれたり、さくらんぼの種類を説明してくれたり。

ちなみに私達が一番食べた品種はナポレオン。一番実が大きくて、皮も実もちょっと硬くて、酸味が強い。昔からある品種なんだって。だから、馴染易くて美味しかったのかな? あと、ちょぅっと小さめの高砂も美味しかった。

2.ほうとうのランチ 11:00~12:05

天下茶屋さんの、河口湖分店「峠の茶屋」

定食っぽく出てくるのかと思ったら、直径30㎝位の鍋がどん!と出て来た。今まで食べたほうとうの中で美味しい方だった。太宰治はもちろん井伏鱒二の愛した味だそうだ。

3.鳴沢氷穴 12:40~13:20

富士の樹海の穴にはいろいろと入った(その1・その2)けど、この有名な鳴沢氷穴には入ったことがなくて、ワクワク!

立派な建物もある。そして、私達ツアー客以外は、インバウンドの方々だ。

中は寒いと噂なので、持ってきた上着を着て入る。階段は結構急。手摺にしっかりつかまって降りる。

E.地獄穴:この穴は竪穴(たてあな)で、一歩足場を失うものなら二度と帰ることができない危険な穴です。

この穴の先が、江ノ島の岩屋に通じてる説がある。なかなか楽しい。

F.氷の壁:氷の貯蔵庫の再現。ブロック状に積み上げた氷の壁。冷蔵庫の無かった時代に使用されていました。

G.氷柱:天井からしみ出した水滴が落ちて凍り、積み重なった氷の柱。美しい自然の芸術。天然の氷は冬期にでき、初秋くらいまで見られます。

でもね、氷柱を守るために、鉄格子があるんだよね。実際、不届き者に壊されてしまった氷柱の氷穴もあるので、しょうがないか。

樹海の穴の中ではちゃんとした柱が見られなかったので、氷穴の氷柱が見られて良かった!

階段を上下するのは冒険気分で楽しかったんだが、なんせ小さな穴。わざわざ来たインバウンドの方はどんな感想だったんだろう。

4.富士山五合目 14:10~15:10

富士スバルラインを登る。4月に土砂崩れがあったそうで、重機が入っている場所もあった。

初めての5合目。添乗員さんの言う通り、外国人だらけ。でも、いつもよりは少ないそうだ。ここでも上着を着て、赤い鳥居をくぐって冨士山小御嶽神社へ行ってみた。

ここはちょっと坂を上がるので、富士山頂上が見やすい。本殿左の展望台に上がってみる。反対側の山中湖方面は真っ白だが、富士山はちょっと見える。

あっ、だんだん、見えてきた。

アンテナが邪魔なので、本殿前に降りてみる。中国人はじめアジア系の観光客が、すごくうれしそうに現れてきた富士山山頂を見ている。

森林限界点もきれいだ。

だんだん、ガスがかかってきた。

そして、真っ白に・・・。

観光用の馬もいる。日本だし、令和だし、うるさい客引きはしないだろうと近寄ったら、結構付きまとわれた。笑

横浜駅は18:00ちょうどに着。なかなか楽しいツアーだった。

到着まじかに添乗員さんが言ってたが、さくらんぼは食べ過ぎると、人によってはお腹を壊すそうだ。

なんか、午後、そう言えばお腹がはっていた・・・。

4月24日 水曜日

隠居なった身、平日にネモフィラを見に行こう!と、友人と1ヵ月前にバスツアーに申し込んだ。が、予報を見る度にどんどん天気は悪くなっていき、ついに前日の予報では1日中雨になってしまった。

まあ、日焼けしないし熱中症にもならないし、見物人も少ないだろうし。

8:00 傘はいらない程度の霧雨の横浜駅出発。途中、常磐自動車道の守谷サービスエリアで休憩。

①あみプレミアム・アウトレット 09:50~11:10

駐車場からの風景。シュールだ。10:00の開店前に入場。

「お買い物をどうぞ!」と言われても、すでに終活の域に入ってるおばさん2人は、10:00から開店したフードコードに直行。PIZZERIA 1830で、パスタとピッツァ(ピザでいいじゃん)をシェアし、ビールも飲んで1時間、喋る。

②めんたいパーク大洗 12:00~12:45

正直、かねふくの“めんたいパーク”って謎の施設だ。単に工場に隣接して店舗を構えているのか。旅行会社と契約してて団体客を上手に取り込んでるけど。でも、個人客も結構来てるなあ。私は試食だけ。友人はちゃんと保冷バッグ持参で購入してた。

団体特典で、明太子おにぎりをもらう。

③大磯磯前神社 12:50~13:20

3月に虎塚古墳一般公開に行った時に、大洗に1泊して大磯磯前神社の神磯の鳥居の朝日を見ようかと思ったんだが、大洗の宿ってお一人様の宿泊設定がなかったんだよ。電話して交渉すれば泊めてもらえたかしれないけど、各宿の公式HPで検索してもなくてさ。なので、リベンジ。

↓ 随神門 東照宮に行って覚えた! 享保15(1730)年に竣工。

↓ 備前焼の狛犬

↓ 拝殿 こちらも水戸光圀の命で享保15(1730)年に竣工。

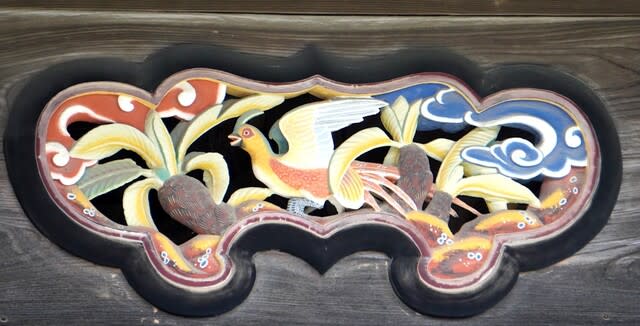

欄間には、鳥をテーマにした透かし彫り!

↓ 神磯の鳥居に向かう。神社の境内からは鳥居は見えない。

階段を降りて道路を渡り、大洗美術館と大洗ホテルANNEX魚来庵の間の小路を通り抜ける。どうもこの2軒のカフェから望む鳥居が絵になるらしいが、カフェに入らない参拝者には、(なぜ、ここにこの建物?)と思ってしまう。

海がもっと荒れてたりしたら、神秘的に見えるのかなあ・・・。それとも私が鈍感なだけかもしれない。

↑ 右下の影は単にカラス。神秘的な要素はない。

道路を渡って、再び階段を登る。90段なので、まだ一気に登れるぞ。

団体特典で、A5サイズのクリアファイルをいただく。

バスに乗ったら、車窓から海に浮かぶ現在の「さんふらわあ」が見えた。1972年の初代「さんふらわあ号」を豪華客船と信じて育ったおばさん二人は、船体の同じマークを見て感慨に耽った。

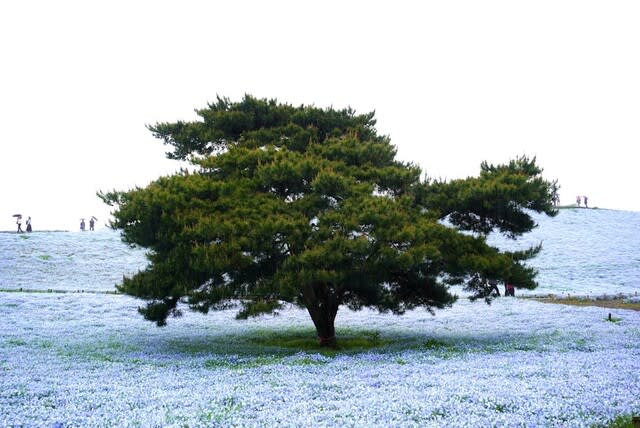

④国営ひたち海浜公園 13:40~15:20

海浜口にバスが駐車。さすがに天気が悪いだけあって、駐車場はそんなに混んでない。ネモフィラを見に行くと客は集合時間まで戻ってこなくて有名らしい。添乗員さんにもバスの運転手さんにも時間まで戻ってくるように念を押される。

駐車場からネモフィラが咲く、みはらしの丘まで添乗員さんの後を15分位歩く。

そしたら、あらあ、びっくり!本当に、テレビで観たネモフィラの丘がバッーと広がっていた!

頂上まで行った辺りで、ようやく傘を開く。

ちなみに山頂からの風景は ↓

みはらしの丘だけで時間がたった。確かに晴れてたら、現実の観光バスに戻れなかったかも。平日のGW前に行って良かった。

この後、再び常磐自動車道の守谷サービスエリアで休憩して、18:30前に横浜駅に到着。

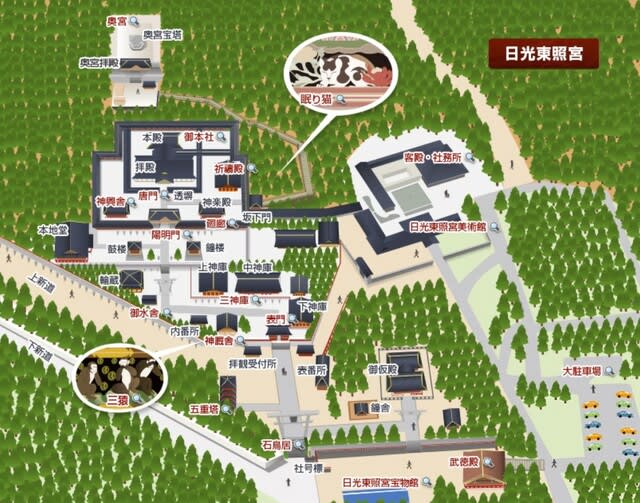

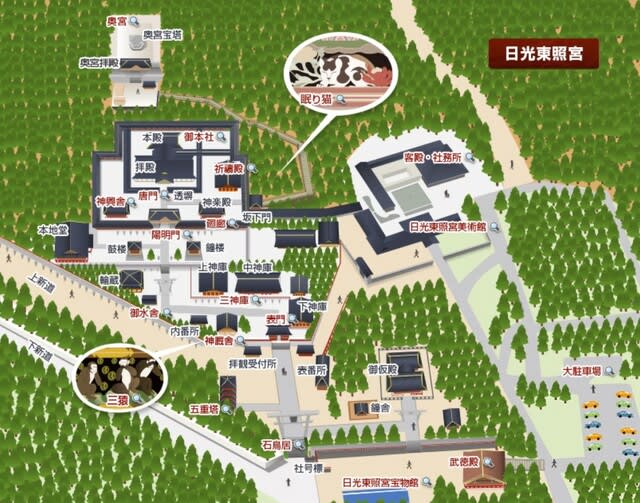

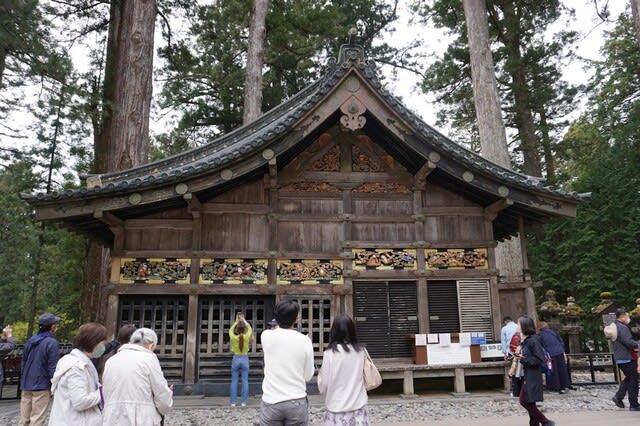

2.日光東照宮

⑱坂下門

「眠猫のある東回廊裏手にあり、奥社の入口にあたる平入唐門。かつては将軍のみが通る不開門であった。」

廻廊の奥にあって、暗くて小さな門。でも観光客は多いので、「門」としては認知できなかった。

修学旅行で眠り猫を見た時、あまりの小ささにびっくりした記憶がある。あまりにも有名だったので、私の脳内では本物の虎並みの大きさになっていたからだ。

裏面の、本来なら猫の餌になるスズメと共に、「猫が眠っていることで雀のような弱者も安心して暮らせる。家康公によって弱肉強食の戦国時代が終わり、平和な世界が訪れたことを示している」いう説が有力だけど、実は猫は薄目を開けていて爪を立ててる説もある。いろんな説があるもんだ。

⑲奥宮

坂下門をくぐって、207段の階段を登ると徳川家康の眠る奥宮。

眠り猫を見た後、そのまま人の流れに付いて行ってしまった人が、階段の途中で休んでる。下る時は、また最近流行ってる厚底靴を履いた若い娘がそろりそろりと降りていた。手摺はないからね。

階段は一枚岩。何㎏あるんだろう?

階段途中からの景色。拝殿か本殿か祈祷殿の屋根だと思う。

↓ 奥宮の拝殿

↓ 拝殿の後の鋳抜門

↓ シン(上が辰で下が虫)という想像上の動物らしい。

↓ 徳川家康の神柩が納められているという宝塔

一般庶民が一周できるようになったのは、昭和40年以降らしい。

↓ 叶う杉

「諸々の願い事をこの杉のほこらに向かって唱えると願い事が叶うと伝えられている」らしい。宝塔を一周する最後の方にあった。

⑳宝物殿

せっかくなので、行ってみた。

う~ん・・・。これで800円かあ。人を誘わないで、一人で行って良かったという内容。

という訳で、たっぷり東照宮を満喫!

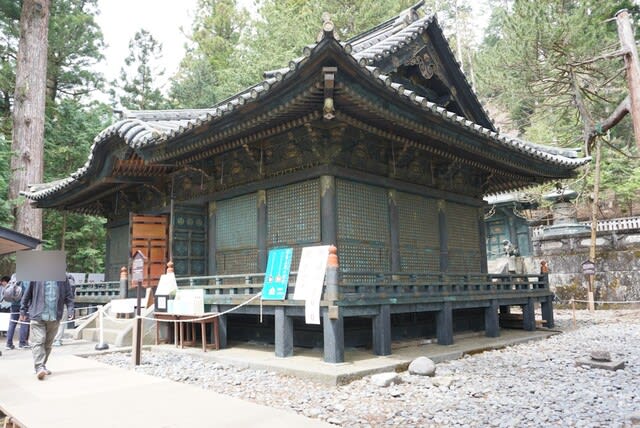

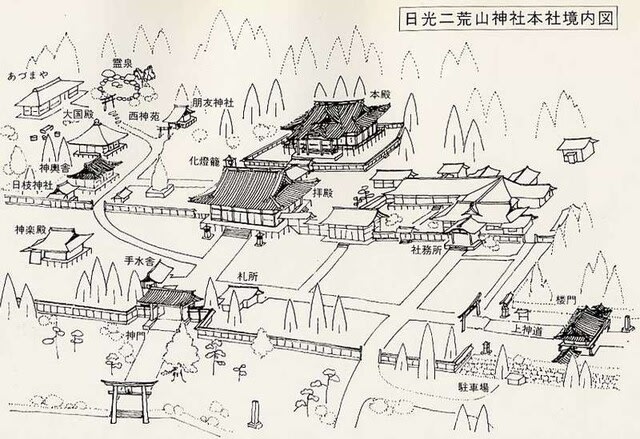

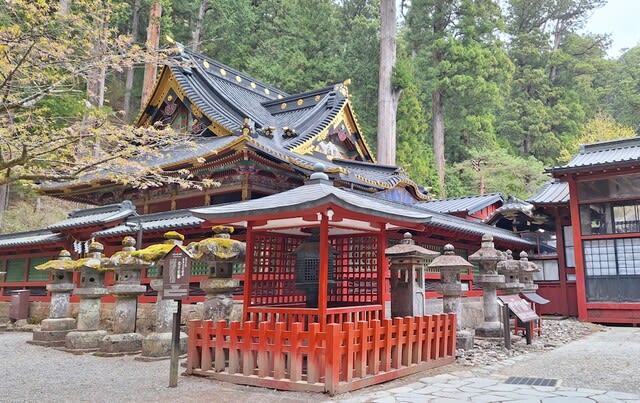

3.日光二荒山神社

東照宮の五重塔と拝観券売り場の間の道が参道。男体山が御神体山。

拝観料を払って拝殿左手奥に進む。

↓ 「化け灯篭」と「本殿」

「化け灯篭」は、鎌倉時代作で青銅製。江戸時代に夜間警護に当たった武士が灯篭の灯りを亡霊と見間違えて、切りつけた傷が70数か所あるそうだが、普通、気付くだろう。70か所も切りつける前に。

↓ 御祭神に大国主様もいるので、縁結びという事で、若いカップルたちが次々と奥に向かって登って行った。

白や赤のミツマタが咲いていてきれいだった。

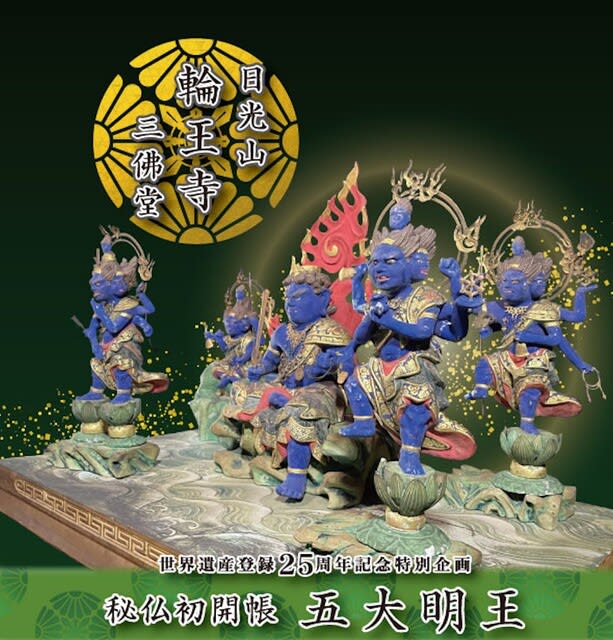

4.日光山輪王寺

日光駅から歩くと、最初にある“日光の社寺”。なので、最初にサラッと外見を見て、帰りに初開帳の秘仏を見ようと思っていた。

↓三佛堂

東照宮と二荒神社の拝観の後に歩くと、輪王寺の護摩堂が最初にあるんだが、そこで作務衣を着た若い娘さんがなかなかの大声で、「大護摩堂は無料で入れて、仏像もご覧になれますよ」と東照宮帰りの観光客に客引きしてた。ので、ご祈祷してない時間帯なら、仏像のそばまでいけるのかと思って大護摩堂に入ったら、2mも進まない所で「ここから先は入らないでください!」と作務衣をきた別の女性に立ち塞がれて、結構な勢いで言われた。

シュンとなった。

お腹も空いたし、三佛堂には入らずに、遅めのランチにすることにした。

5.ランチ

すでに、14時過ぎだったので、遅くまでランチタイムの設定がある、全さんへ。

「全の湯葉巻き御膳」で、選べる湯葉巻きの中身は真鯛と三つ葉。

この日は涼しかったので、しゃぶしゃぶ御膳にすれば良かったかあとちょっと後悔。私の後に来た、1人旅の外国人女性は、店の日本語の注意書きにスマホをかざして、翻訳画面を見て理解していた。そんな時代なんだねえ。

15:19発のJR日光線に乗って、19:00には家でくつろいでた。

“日光の社寺”で、神仏習合→神仏分離・廃仏毀釈→現代の宗教法人という歴史を感じた日帰り旅行だった。

2.日光東照宮

いよいよ階段を登って、サード・フロアへ。

⑬陽明門

ついに着いたあ!

「東照宮の建造物に用いられた色は、白・黒・金・朱・群青・緑青・黄土のわずか7色。」という記述を見つけたけど本当かな。

↓ 後水尾天皇の宸翰(しんかん:天皇直筆) 徳川幕府の武家社会に抵抗した天皇のようだ。ドラマにしたら面白そうだ。地上波では無理かな。

門の両側にいるのは、仁王様じゃなくて「随身(ずいじん)」。↓ 右側にいた随身。

「平安時代の貴族が外出する ときにそれに従う護衛の服装をしています。大きな神社には 「随身門」というのがあり、寺院の仁王門に相当して随身の 像が置いてあります。 特定の神・人物ではないので固有の名前はありませんが、 俗に「矢大神」「左大神」と呼ばれています。」で、左の弓を持っている像は桔梗紋が着いており「明智光秀」なのではという説があるそうだ。

↓ 随身の像の背面は狛犬。そう、陽明門って凄い分厚いというか、上から見るとほぼ正方形。

ええっ!今調べたら、この狛犬、大正5(1916)年に「追加」されたんだって! しかも滋賀県の大宝神社の、鎌倉時代に作られた木造の狛犬のコピーだそうだ。なので、国宝の中に鎮座してるけど、国宝ではない。不思議だ。この狛犬の前、この場所には何が飾ってあったんだろう?

↓ 右側の天井画。「狩野探幽の作と伝えられ国宝 に指定されていますが、損傷が激しいことから昭和の大修理の際に外され、複製画がはめ込まれています。」そうだ。

東照宮の白い色は、木の上に胡粉と言う白い顔料を塗ってるからで、建造当初は赤いケヤキの木の素地のままだったそうだ。逆さ柱は、見つけられた。

で、彫刻。

↑ 私には、全て龍に見えるのだが、麒麟・息・龍馬・龍と髭や足の形が違うそうだ。

↑ これは獅子だな。多分。

↑ 千人唐子の知恵遊び

「陽明門の高欄と呼ばれる黒い手すりに、鬼ごっこや竹馬などで遊んでいる子供たちの彫刻があります。これは「千人唐子の知恵遊び」と呼ばれる彫刻で、 子供たちがのびのびと遊べる平和な世が続くことを祈願 しているといわれています。」

完全に日本人の子じゃなくて、中国人の子供だ。日本人じゃダメだったのかあ。

↓ 聖賢&仙人

完全に中国だあ。

⑭神輿舎(しんよしゃ)

「春秋渡御祭(5月18日、10月17日)に使われる、三基の神輿(みこし)が納められています。」

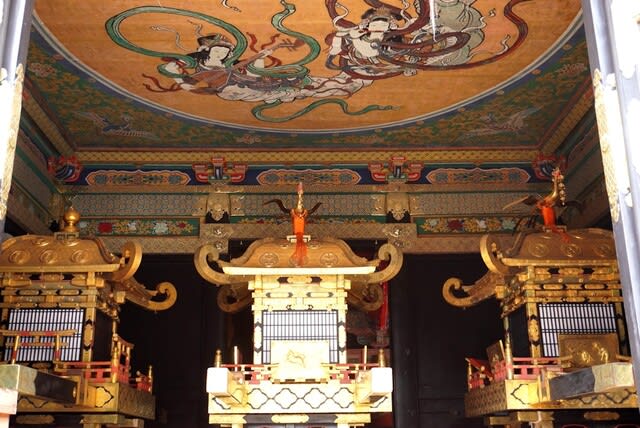

天井には、天女の天井画。真ん中のが徳川家康で、右側が豊臣秀吉で、左側が源頼朝の御霊が乗る神輿だそうだ。

なので、真ん中の家康の神輿には虎がいる。

⑮雅楽殿

東照宮の中にはベンチなど休憩できる場所がない。廻廊には座れるのかも知れないけど。表門の階段以外に手摺もない。しょうがないんだけど。

だから、こんな風に階段に座り込む気持ちはとっても良く分かる。

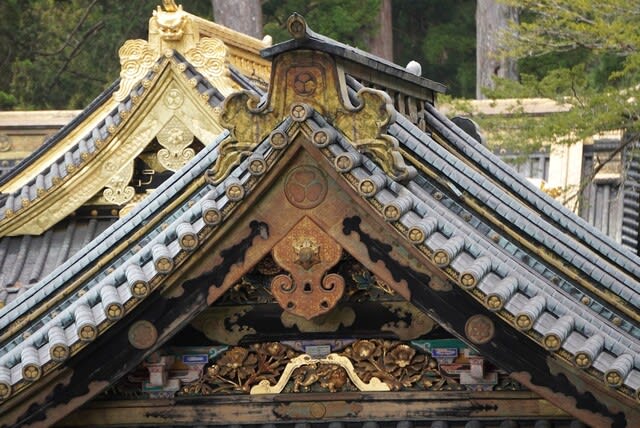

⑯唐門

本殿を守護する真正面の門。

くぐれないです。

この門も、なかなか立派で厚みがある。陽明門に負けてない!

唐門の後ろの屋根が拝殿&石の間&本殿。

門の龍や花は、黒檀や紫檀の寄木造りだそうだ。

横一列に彫られた(凄い立体!)人々は、「舜帝朝見の儀」というシーンで元旦に舜帝(中国五帝の最初の帝)に拝謁しに来た人々だそうだ。真ん中の舜帝は、徳川家康に寄せているらしい。

↓ 門の両側の透塀

⑰拝殿&石の間&本殿

唐門はくぐれないので、右側から回って、靴を脱いで拝殿&石の間&本殿へ。写真撮影は禁止。そして、暗い。暗くて絵とか彫刻とか、あまり見えなかった。若者は見えるのかも。本殿の扉はしまっていた。

2.日光東照宮

よし、いよいよ陽明門!と思って階段を登ったんだが、あれっ?陽明門はまた階段の先だ。

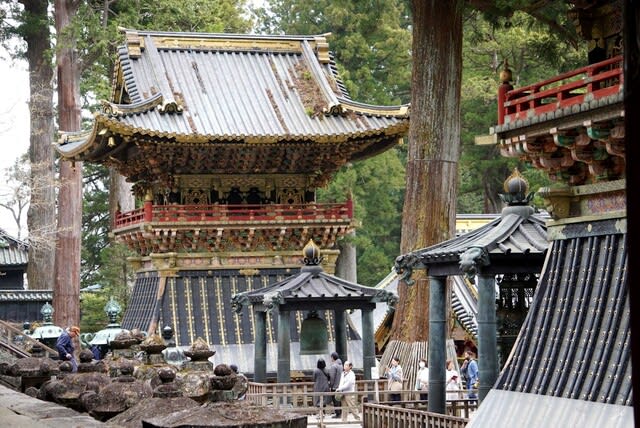

セカンド・フロアにあるのは、日光東照宮のHPでは説明がない鐘楼・鼓楼、鳴き龍の天井画で有名な本地堂(薬師堂)。なんか可哀想なセカンド・フロア。

⑩鼓楼・鐘楼

「陽明門の前に並び立つ櫓造の2棟の建物で、寛永の大造替の時に建てられた。左側が太鼓を置く鼓楼、右側が鐘を吊るす鐘楼で、江戸時代には、祭の始めに太鼓を、終わりには鐘を打っていたという。また、鐘楼の近くには、オランダから献上されたと伝えられる蓮燈籠(はすどうろう)と朝鮮から奉納されたという朝鮮鐘、鼓楼付近にもオランダから贈られた回転燈籠と釣燈籠があり、いずれも当時の各国との友好親善の象徴となっている。」

↑ 鼓楼側からの鐘楼と朝鮮鐘

↑ 朝鮮鐘の屋根の飾りと鐘楼

↑ オランダ人が紋を逆につけてしまった回転燈籠

↑ シャンデリア型の釣燈籠

⑪本地堂(薬師堂)

「東照宮最大の建物で別名、薬師堂といわれている。寛永の大造替のときに建てられ、単層入母屋造、高さ15m、正面20.8m、側面13m、総漆塗極彩色の華麗な建築である。当時、徳川家康は薬師如来の化身であると考えられたといわれ、内部には東照権現の本地仏、薬師如来を安置している。また、天井に描かれている鳴龍も有名。本地堂は、昭和36年(1961)に焼損しており、現在の建物は昭和38~43年(1963~68)に再建されたものである。」

この左端に移ってるお堂。狭い通路に観光客が並んでて、入り口は靴を着脱する人で混雑してたので、写真を撮ってない。入る時、(今から思うと)お坊さんに「チケットを出して」と言われたので、(表門で見せて係りの人がもいでたのに?)と思ってチケットをみたら、次の切り取り線に「薬師堂」とあった。ここの事だったのか!東照宮のHPにも音声ガイドにも「本地堂」とあるのに。

しかも、この建物、所属は「日光山輪王寺」だ。でも日光山輪王寺のHPにも説明はない。なんか、宙ぶらりんだなあ。何かあったのかなあ。

(Wikipediaに“ 本地堂と経蔵の2棟は東照宮と輪王寺との間で帰属について係争中であり、財団法人日光社寺文化財保存会が文化財保護法の規定による「管理団体」に指定されている”とあった。)

鳴き龍は、私の半世紀前の修学旅行の際には、自由に手を叩けたような気がする。が、今はショー形式で、30名位の観光客を前にお坊さんが日本語と英語で説明して、拍子木を鳴らして、龍を鳴かしてた。アトラクションみたいで楽しかった。

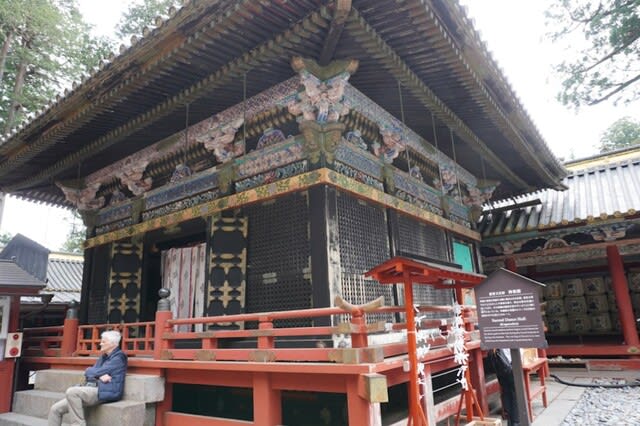

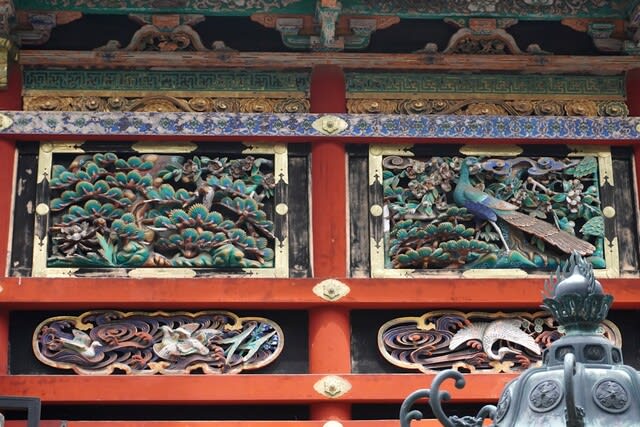

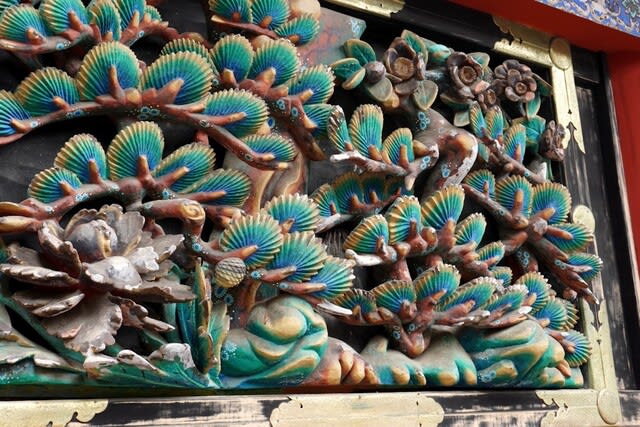

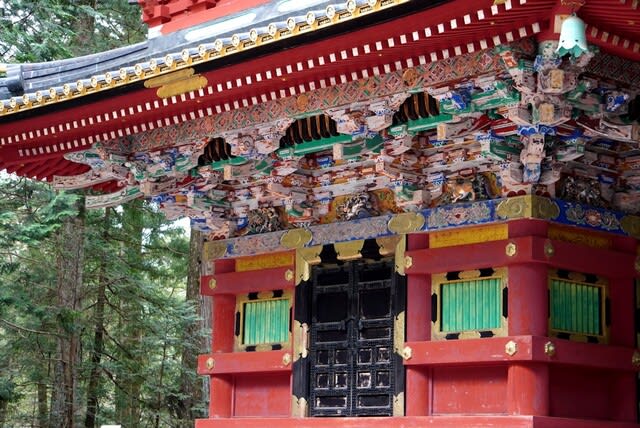

⑫回廊

「陽明門の左右に延びる建物で、外壁には我が国最大級の花鳥の彫刻が飾られています。いずれも一枚板の透かし彫りには、極彩色がほどこされています。」

外側の彫刻は、セカンド・フロアからしか見えない。

で、さらに横から見ると

なかなかの厚みだ。建物自体もそうだけど、良くこの彫刻できる木を調達できたなあ。そして、よく奥の方まで彫ったなあ。そっと貼ってある部分もありそうなんだが。

2.日光東照宮

②五重塔

「慶安3年(1650)若狭の国(福井県)小浜藩主酒井忠勝公によって奉納されました。文化12年火災にあいましたが、その後文政元年(1818)に同藩主酒井忠進公によって再建されました。」

石鳥居をくぐって(本当はくぐれなかったけど)すぐ左側、拝観受付所や表門の手前にある。

「東照宮五重塔心柱特別公開」とあるので、横の建物で300円払って見に行った。A4サイズのクリアファイルも貰えてラッキー!と思ってたら、2015年から特別公開してるらしい。コロナ禍があったとはいえ、長い特別公開だ。心柱の写真撮影は禁止だが、(なぜここまで?)と思う位金ピカだった。

心柱の下の部分(床下)は撮影可。柱の下の小さな木片と柱の間には約10㎝の隙間がある。

彫刻は十二支で、入場しないと全部観られない事に今気が付いた。もっとじっくり観れば良かったかな。

③表門(仁王門)

神仏習合なので、五重塔があったり、仁王様がいたり。なんて、平和な宗教観!

↑ 左端の建物が拝観料を自販機で買う場所。平日の10時20分には並んでなかった。せっかくなので、2,400円で東照宮拝観券+宝物館入館券を購入。あと、表門入った場所で音声ガイドも500円で借りた。せっかくだから。

くぐると、ファースト・フロア。三神庫、三猿で有名な神厩舎、御水舎がある場所。東照宮って、こんな造りになっていたのかと、再認識。

④三神庫

「上神庫・中神庫・下神庫を総称して三神庫と言い、この中には春秋渡御祭「百物揃千人武者行列」で使用される馬具や装束類が収められています。」

下神庫は修復作業中。

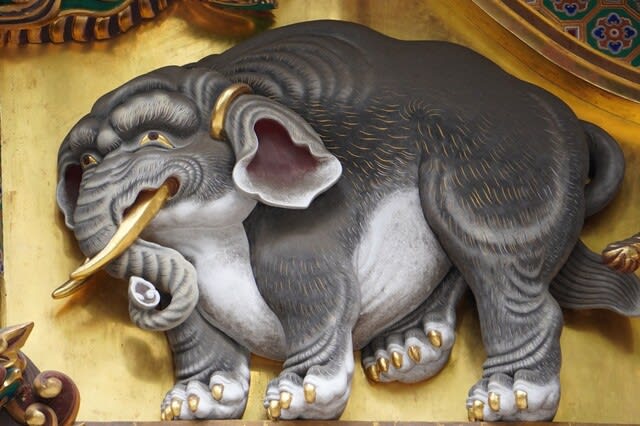

④-1.上神庫

「想像の象」狩野探幽下絵の「想像の象」の大きな彫刻

象の眼がさあ。いくら想像上の象でも、ふざけてないかあ。

正面はこんな感じ。

④-2.中神庫

誰にも注目されてない、可哀想な建物。この建物だって、重要文化財なのに。

⑤神厩舎

三神庫の向かい側

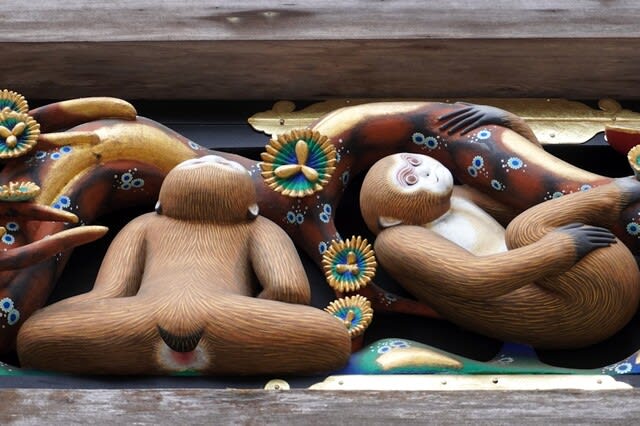

「神厩舎は、ご神馬をつなぐ厩(うまや)です。昔から猿が馬を病気から守るとされているところから、長押上には猿の彫刻が8面あり、人間の一生が風刺されています。境内唯一の素木(しらき)造の簡素な建物。」

小学校の修学旅行で見て、「ふ~ん。これが有名なあ。でもねえ」と思った。

大人になって見ても、人生の教訓というより、笑いを取ろうとしてるんじゃないか?と思える。

猿の顔を見て、このフレスコ画を思い出した。

ちなみに現代の本物の神馬は社務所横の冷暖房完備の厩舎にいて、祭りの際に搭登場するらしい。

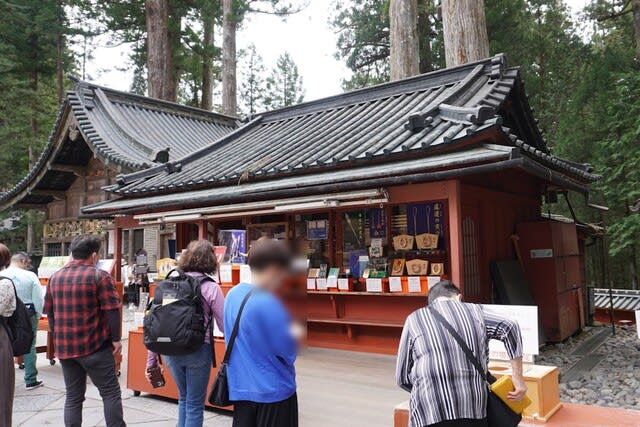

⑥内番所

神厩舎右横の、お札やお守りの売店(授与所)の建物も、なんと重要文化財!

⑦御水舎

「神にお参りする前に、手を洗い、口をすすぎ、心身を清める為の建物です。水盤は元和4年(1618)九州佐賀藩主鍋島勝茂公によって奉納されました。唐破風銅板葺きの豪華な屋根を12本の花崗岩の角柱で支えている造りが特徴。当時としては画期的なサイフォンの原理を応用し、花崗岩でできた水盤から常に水が噴き出る仕組みになっている。飛龍と立波の透彫や鯉など、すべて水にちなんだ彫刻ばかり施されている。」

今は、残念ながら水は出てない。木造だと水で腐ってしまうので、花崗岩で建てたそうだ。

⑦輪蔵

「元和6年(1620年)築の方形造の建物は国の重要文化財に指定されています。経典を収納しておくための蔵で、経蔵の内部には、八角形をした回転式の輪蔵が設置されている(内部は非公開)」そうなので、仏教の建物。

なぜか、この建物の正面に、文庫本を読む初老の男性がずっといた。写真は、その男性を燈篭の陰に隠して撮影したけど。ここで1,600円払って文庫本を読む事が、あの男性の楽しみなのだろうか。

⑧灯篭

「東照宮には121基の燈籠があるが、中でも有名な燈籠がこれ。伊達政宗公がポルトガルから取り寄せた、南蛮鉄で鋳造させたといわれる2基の燈籠。経蔵の前、陽明門へ向かう石段の右横に位置し、反対側には薩摩藩主・島津家久公が奉納した唐銅(からがね)燈籠が立っている。ちょうど陽明門を南北の大藩が固める形になり、当時の徳川幕府の権力の強大さがうかがえる。」

↓ これは銅製。なぜか、通る人がこの名前をなでていた。

(追記“寛永(かんえい)13年(1636)に建て替えられた陽明門(国宝)など55棟、その費用は、金56万8千両、銀百貫匁、米千石(『日光山東照大権現様御造営御目録』より)を要し、ご造営の総責任者には秋元但馬守泰朝(あきもとたじまのかみやすとも)、工事や大工の総責任者には大棟梁甲良豊後宗広(こうらぶんごむねひろ)があたり、わずか1年5ヶ月の工期で完成しました。”という記述を見つけた。秋元但馬守泰朝の親戚の名前なのかな?)

⑨二の鳥居

「日光東照宮、陽明門への石段基部に立つのが唐銅鳥居(二の鳥居)。一の鳥居が石鳥居であるのに対し、二の鳥居は銅製。寛永13年(1636年)、つまりは3代将軍・徳川家光による寛永の大造営の際に建立されたもので、国の重要文化財に指定されています。扁額部分には、葵の紋が飾られています。」

で、ファースト・フロアを満喫して、いよい陽明門があるセカンド・フロアへ。

4月18日 木曜日

テレビでよく日光東照宮を取り上げてるけど、私は半世紀前の小学生の修学旅行以来行った事がない。なんか、東武鉄道という馴染のない電車で行かなければならない、中途半端に遠い場所の気がして。が、この間水戸まで行ったんだから、日帰りで行けないか?と思って調べたら、なんだ、楽勝じゃん。

未だに元を取れてないJRの「大人の休日倶楽部」の割引を利用すると、往復で4,300円!宇都宮まで東京上野ラインで行って、その後1時間に約1本しかないJR日光線に乗れば、片道3時間、ほとんど座ったままで行ける。

という訳で、早起きして、9:30にはJR日光駅に到着! ちなみにJAPAN RAIL PASSのせいか、乗客の8割は外国人だった。

1.日光街道

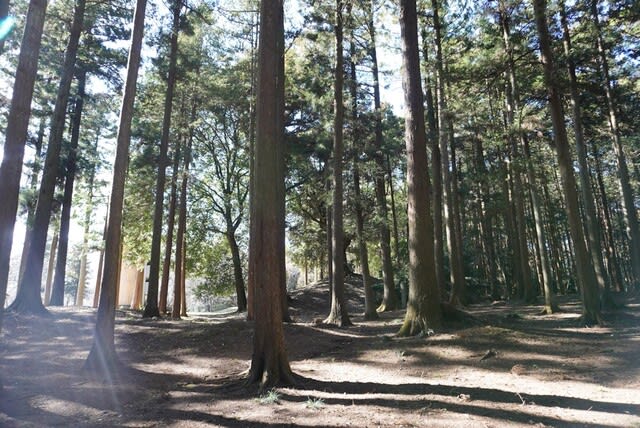

東照宮まで歩いて40分位なので、ブラブラ歩く。JR日光駅のそばまでは、杉並木。

その後は、見晴らしの良い交通量の少ない、緩い上り坂。

前日までは、“弥生祭”だったらしい。↓ 帰りに通った時には片付けられてた山車。

朝日新聞やファミリーマートも、“街並み保存”なのか、渋い茶色が基調の色彩の建物だった。

いきなり大きな建物が見えたので、なんだと思ったら、大正初期の建物!日光ってやっぱり凄いや。

2.神橋

半世紀前に見たのを覚えてる!神橋って日光東照宮の橋かと思ったら二荒山神社の所属だったんだ。

大谷川と道路を渡って到着!

世界遺産「日光の社寺」。日光東照宮と日光二荒井神社と日光山輪王寺の二社一寺で、世界遺産だったのかあ。東照宮だけだと思ってた。

石段を登って、東照宮の“御旅所”の脇を通り、日光山輪王寺を突っ切り。

2.日光東照宮

①石鳥居

「ご鎮座翌年の元和4年(1618)、九州筑前(福岡県)藩主黒田長政公によって奉納されました。石材は、まず九州から船で小山まで運ばれ、その後陸路人力でこの日光まで運ばれました。」

御仮殿や三神庫のうち下神庫が修復中で、その車両を通すためか、石鳥居下の階段が木で覆われて自動車も2台停まってた。そのため石通りの外側のから入る。

そのため、石鳥居の階段が上に行くほど幅が狭くなっている説や鳥居の柱の下の四角い穴は検証できず。

3月22日 金曜日 その2

ランチの後は水戸駅の北側へ。

3.牛伏古墳群(くれふしの里古墳公園)

くれふしの里古墳公園で検索するとこれとかこれが出てくるんだが、「楽しく遊びながら古墳について学ぶことができる公園」の割には、HPにも公園自体にも古墳に関する詳しい記述はほとんどない。

公園全体と牛伏4号墳に関する説明板があるだけだ。なので、牛伏古墳群について検索すると、個人のブログしかでてこない。が、これが詳しいのよ。偉いなあ個人。特にこの方。

まあ、公園として保存しているだけ立派だよね。

駐車場に自動車を停めて、公園に一ヶ所しかない園内マップを頼りに見学開始!

①牛伏4号墳

駐車場の真後、目立つ場所にで~んとある。5世紀後半の前方後円墳で、形と埴輪を並べてのやや復元。登れる。

1995年に発掘調査したそうだが、石室の石も全て抜き取られていたそうだ。約1,300年間、遠くまで行かなくても手頃な石材が近くあったら、近所の方は使うよなあ。エジプトの遺跡も、フランスのカルナックの列石もそうだったし。他の古墳は、それで4号墳で諦めたのか、調査もしてないし、林の中だったり。

で、近所の方、古墳群の認識はあったみたいで、やたら古墳群を墓地として活用してた。

②牛伏2号墳

2号墳はただの山。

後円山頂部に祠がある。

祠の反対側に回ったら、神社の建物あって、山の麓まで階段があった。

この杉の木、植林したように思えるんだが。結構規則正しく並んでる。

③牛伏3号墳

地元の有力者一族のものでしょうか? 結構な大きさで墓地になってた。しかも新しい。

墓地に向かう立派な門もあった。

④牛伏6号墳

帆立貝型前方後円墳だそうだが、見た目は円墳というか盛土。

⑤牛伏17号墳

一番奥にある前方後円墳。桜が咲いてたら絶景なのかな。

⑥牛伏10号墳

⑦牛伏7号墳

ここら辺の小さなデッパリ3つも園内図によると古墳らしいが・・・。本当かなあ?

⑧牛伏1号墳

園内図にはなかったけど。3号墳の歩道を挟んだ向かい側。

この古墳群の間には、本当にお墓が多い。

墓石、石室のじゃないかあ?

⑨日本一の巨大埴輪「はに丸タワー」

17号墳の前にデンとそびえる。

インパクトあるし、上ったら楽しかったし、この古墳群の魅力度アップに貢献してる。企画した人に拍手。発掘とは別の予算だったんだろうなあ。

↓ お金を入れるとどうかなるらしいが、故障してるかもしれないから入れなかった。

頂上からの眺め。

↓ 植林したっぽい花粉だらけの杉

4.茨城県立歴史館

古墳群のすぐそばに、発掘品の展示室を建てている群馬県ってやっぱり凄いなあと再認識!

パネルで説明されても、茨城県内の位置関係が分からないからピンとこないのだ。ごめん。

明治14年の建築。2階は立入禁止だった。

この後、友人に水戸駅まで送ってもらい、帰宅。充実した1日をありがとう!