1月26日 土曜日 その2

勉強になったわあ。神奈川県って、しっかり東日本の縄文時代の一角を担っていたんだなあ。講演会の前後に、歴史博物館の展示を見たんだが、講演会で話を聞いた後は、見方が変わった。

横浜歴史博物館「縄文のムラの繁栄」 同時開催「港北ニュータウン開発と発掘調査」

展示内容をきちんとまとめた、32ページのカラーの立派なパンフレットも貰えた。太っ腹だ。常設展との共通チケットで600円なのに。

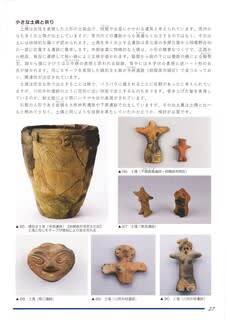

「今からおよそ5,500~4,500年前の縄文時代中期は、縄文時代の中でも、もっとも繁栄した時代と言われています。神奈川県内では中央の広場を囲んで住居が環状に配置される集落〈ムラ〉がつくられ、力強い造形の土器、土偶やユーモラスな形の土製品、県外からもたらされたヒスイや黒曜石などで作られた石器や石製品が大量に出土し、当時の社会や生活をダイナミックに語ってくれます。

本展では、かながわの縄文時代中期を代表する選りすぐりの出土品を一堂に展示し、自然豊かなかながわの地で見られた縄文ムラ繁栄の背景に迫ります。」

相模原市南区、横浜市都筑区、寒川町、綾瀬市などから発掘された、縄文土器や土偶、500点が展示されてた。

↓ 最初に見た時には子孫繁栄の信仰対象と思ったら、講演で出自集団のシンボルでもしかしたら代々受け継がれたかもしれないかもと言われている石棒

講演会「環状集落からみた縄文時代中期の社会組織」

講師は、國學院大學考古学研究室の谷口 康浩教授。説明に使ったパワーポイントをプリントアウトした資料も最初に配られた。休憩挟んで2時間。全く飽きることなく楽しめた。

縄文時代中期、真ん中の墓地を取り囲んで住居が並ぶ環状集落が、次第に分節構造に変化していくのを遺跡の実例で説明。

面白いと思った点

■日本地図で縄文中期の遺跡の分布図を見ると、見事な程に東日本のみに存在

■竪穴式住居の跡地の窪みは貝塚(ゴミ捨て場)として利用

■千葉県と茨城県の遺跡では住居跡を死体置き場として利用

■関東と長野や北陸の土器の模様に共通点があるので、交流があったらしい。

■神奈川の縄文遺跡が途絶えるのは、富士山の爆発が関係あるのではないか。

■中期遺構、墓標や死者を祀るモニュメントとして環状列石が出現。私個人としては石棒が環状列石に繋がっていくのではないかと思った。

スタディサロンという円形の休憩と学習の場所を取り囲むように、各時代の展示室が並んでいる。“環状”だ!

扱う時代が広すぎて、散漫になるのはしょうがない。小学校で教員している友達に、行ったよ~と言ったら、「私も来月生徒連れてまた行くんだ。講師は〇〇さん? 外部の人?」と言ってたので、子供の教育場所として活用されているらしい。