柳谷素霊著、秘法一本鍼伝書は60年ほど前に出版された本なので、知識的に古い部分があるのはやむを得ない。これを現代針灸的に整理する必要があるだろうが、とくに「五臓六腑の鍼」は、鍼灸で行う内臓治療のやり方を記しているのもで、本質的な問題の提示をしている。なお。本稿の針技法は、令和7年4月13日実施「一本針伝書実技セミナー」で講義と実技をする予定。

1.柳谷素霊「五臓六腑の鍼」の概説

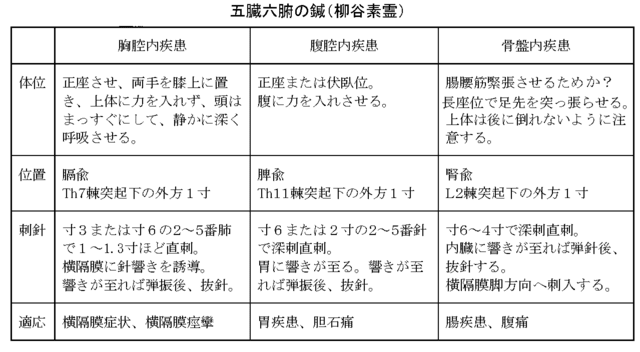

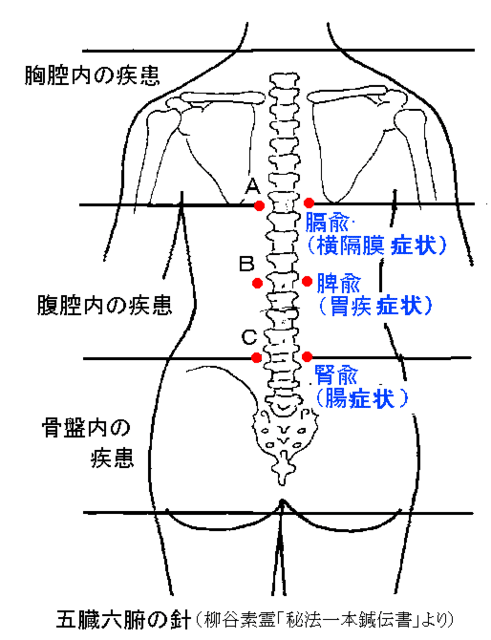

実際の記事を表に整理すると次のようになる。五臓六腑の鍼とは、膈兪、脾兪、腎兪の3種類をいう。各穴は、標準部位である棘突起下外方1.5寸ではなく、外方1寸としていることは、臨床的に重要な意味をもっている。さらに理解を助けるため、本内容を図示してみた。

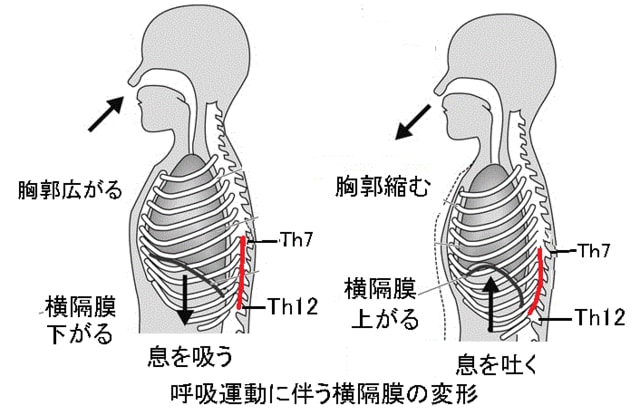

2.横隔膜の神経支配

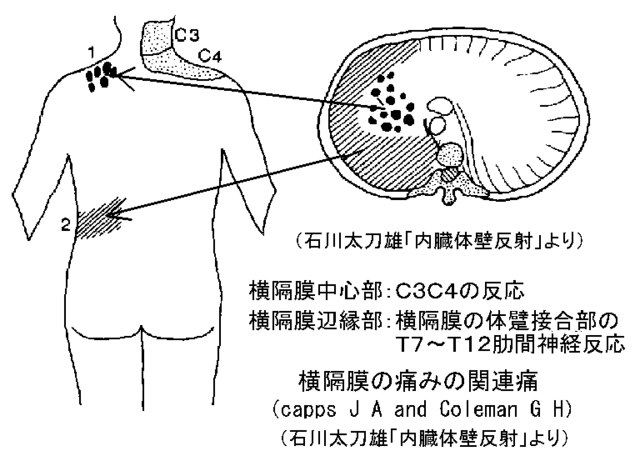

横隔膜中心部の神経支配はC3~C4、横隔膜辺縁部の神経支配はT7~T12肋間神経である。五臓六腑の針における響きを理解するには、横隔膜辺縁部すなわち肋間神経を上手に刺激させることにあるらしい。

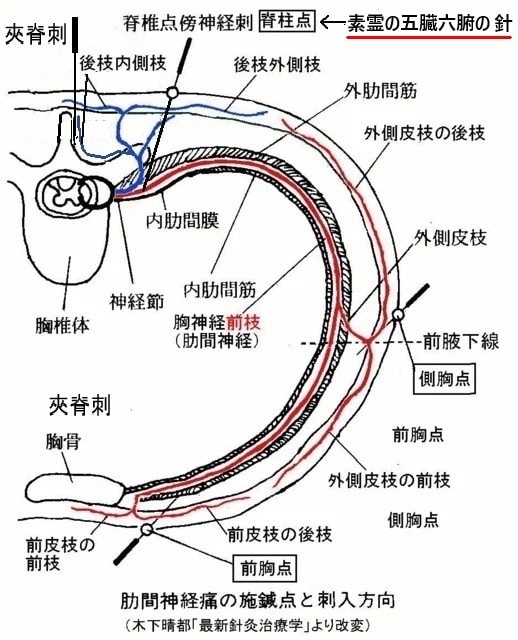

素霊の五臓六腑の刺針のやり方は、胸椎Th7~Th12範囲内で、棘突起の外方から深刺して肋間神経に影響を与えることになるだろう。具体的には棘突起の外方1寸~1.5寸から脊椎方向に向けてほぼ直刺する。1寸程度刺入して、胸椎外縁をかすめるようにするとやや硬い組織に当たるので、当たったらそれをほぐすような気持ちで雀啄を10秒間ほど続けるとよい。すると患者は次第に心窩部あたりに柔らかい響きを感じるようになる。硬い組織に命中しない場合、響きは得られないので刺し直すが、硬い組織が発見でいない場合、この治療法は成立しない。

一般的に肋間神経痛の治療は、昔から神経が深い処から浅い処に出てくる部と教えられてきたがこれは誤った方法であって、この治療では大した治効は得られない。本当は、肋間神経が神経根を出てすぐの処の深部筋を狙うべきで、私はこのあたりの筋緊張により肋間神経が絞扼されたのが本態性肋間神経痛の原因だと私は推測している。

3.一本鍼伝書で説明されている経穴

1)膈兪の針と脾兪の一本針

①外方1寸とする意義

一本鍼伝書の膈兪はTh7棘突起下外方1寸に、脾兪はTh11棘突起下外方1寸にとる。気胸予防だけでなく、このあたりが筋膜の重積部であると同時に筋膜癒着症状を起こしやすい部位になるからである。

②深部にある筋層を刺激する方法

気胸を避けるため、棘突起方向に向けて直刺する。1寸ほど刺入すると硬い筋膜にぶつかる。

硬い筋膜に針先が命中しても、ただちに響くことは少ない、。5~10秒間雀啄を続けているうちに、波紋のように響きが拡大する。響きの強弱は、雀啄の上下同の振幅で調整できる。細かな上下の雀啄の方が刺激が軟らかくなるなる。

なお1寸ほど直刺して硬い筋膜にぶつからない場合、響かせることはできないので、刺針部位を少しずらして再試行してみる。

③増強法

この技術は、少々難易度が高いので、経験の浅い者は、腹臥位ではなく座位で起立筋を緊張させた体位で、使用針も1~2番ではなく、5番程度を使い、響きを与えやすい条件で行うとよい。

膈兪・脾兪の針刺激→T7~T12肋間神経刺激→横隔膜辺縁部の響き(内臓に響いたような感覚)刺激との機序になる。

2)腎兪の一本針

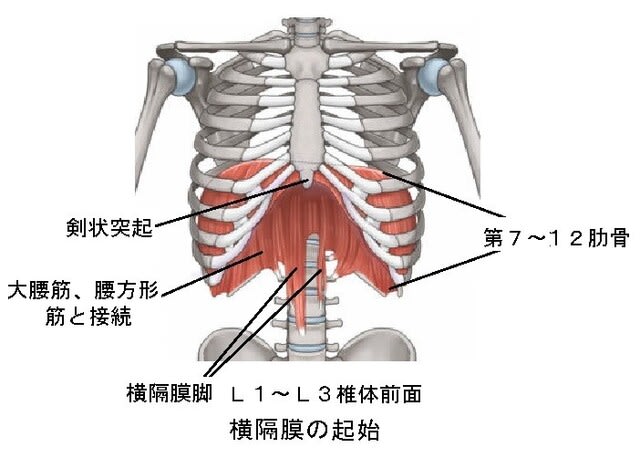

横隔神経はTh7~Th12なので、腎兪から横隔神経を狙うのは難しいように思える。しかし腎兪レベルの椎体前面には横隔膜脚(横膈神経支配)が付着しているので、この組織に影響を与えれば理論的には横隔神経に響かせることが可能かもしれない。石川太刀雄は、腎兪あたりに硬結が生ずる。小さな硬結なので見逃されることも多いと「内臓体壁反射」で指摘している。

横膈膜脚の過敏状態は、大腰筋・小腰筋・腰方形筋の緊張を惹起する。これらの筋は腰を形づくる筋のため、腰痛を起こしやすい。(細野八郎、下条喜信:内臓疾患に伴う横膈膜反射 その東洋医学的意義、国際鍼灸学会誌、1966)

柳谷は、腎兪の刺針深度を、寸6~4寸と幅をもたせて示しているが、4寸針を使えば横隔膜脚への直接刺針は可能かもしれない。私が普段から実践している志室から腰仙筋膜深葉の刺針が、横膈膜脚刺激になっているのかもしれない。細野八郎、下条喜信は大腰筋性腰痛の真因の一つに横膈膜脚の興奮にあるとする見方である。

柳谷は、膈兪や脾兪と異なって腎兪の響く部位を明記していない。また膈兪や脾兪が正座位で施術するのに対し、腎兪は長座位(膝を伸ばした座位)で刺針するとしている。長座位にするのは、腸腰筋を緊張させて刺針刺激に反応しやすくするためではないだろうかとも思う。

4.膈兪・肝兪・脾兪から心窩部~胃に響かせる針(森秀太郎)

内臓に響かせる針は、森秀太郎「はり入門」医道の日本社刊にもあり、柳谷と同じようなる内容のことを記してる。以下に該当部を抜粋する。

膈兪以上の高さの背部兪穴は正座させて取穴刺針し、肝兪以下の高さの背部兪穴は、伏臥位で取穴刺針している。胃部の痛みが甚だしいときは、背を丸めて膈兪・肝兪・脾兪などの経穴で圧痛のはなはだしいものを選び、刺針し雀啄法を行う。内側に向けてやや深く刺入すると心窩部に響き、胸がすいてくる。(以下略)

胃部に突然急激な痛みが起こり、しばらくしていると一時楽になるが、また痛くなるのを一般に痙攣性胃痛という。胆石疝痛、胃炎、胃潰瘍、回虫症などがあって原因はさまざまだが、(中略)まずは痛みを止めることが先決である。

止める方法は急性胃炎の場合とよく似ているが、脊柱の両側とくに膈兪、肝兪・脾兪などの経穴で圧痛の顕著なところを選び、5~6号のやや太い豪針で胃部に響くような雀啄法をしていると痛みが和らいでくる。

5.丸山昌朗らの研究

丸山昌朗らは、ある針響過敏者に刺針して針響を調べると、これまでの経絡走行によく似た響きとなったことを報告した。それにとどまらず、膈兪、督兪、八兪に刺針すると、これまで報告されていない響きの流れを発見し、それぞれ膈兪経、督兪経、八兪経と命名した。とくに督兪からの刺針では、胸郭をぐるりと一巡するような領域(ブラジャーのように)に響いたとする図が載っている。

この内容は、針灸師の間ではあまり注目を集めなかった。針響が経絡走行に似ていた特異体質者がいたとしても、これを通常体質者の治療に適用できるかは別問題だからである。ただし注目すべきは、督兪、膈兪、八兪が、横隔膜が胸壁に付着しているという点で、肋間神経に響かせやすいことを示唆していることである。私の普段の針灸臨床で、針響過敏者でなくても胃症状を訴える者に対しては、これらの穴に刺針して胃に響かすイメージで行うことが多い。このような針の方法があることを知っておくと、針灸治療の守備範囲が広がる。