皮内針は1950年代、周知のように赤羽幸兵衛により発明された。その頃の話は過去の医道の日本誌で知ることができる。

医道の日本プレイバック(10)赤羽幸兵衛「皮内針法こぼれ話」(1976年)

https://www.idononippon.com/topics/4313/

圧痛点にただ皮内針を貼り付ければよいというのではなく、症状部膚を緊張状態にしておき、圧痛点に皮内針をすると効果があるとの記述が一つの示唆を与える。

一方、皮内針にヒントを得たのか中国では円皮針を造りだし、1975年頃から中国から日本に円皮針が輸入され始めた。一袋10個入400円ぐらいだった。当時中国針も10本入800円~1000円程度と高額だった。その頃は、中国は近くて遠い国だったので、中国の物価事情もよく分からなかった。輸入ブローカーがボロ儲けしたのだろう。ちなみに医道の日本社製のステンレス皮内針(針体長6㎜、太さ0番)は、100本1700円だった。昔、針の製造工場を見学する機会があった。皮内針の製造は針金を入れるとオートメーションで加工されるのだが、小箱に入れたスポンジに並べるのは手作業だったので驚いた。

その円皮針はリング径2㎜、針長2㎜、太さ8番程度と大きく太いものだった。小袋のラベルには、華佗牌 撳針(きんしん)(中国語発音 チェンゼン)と書かれていた。「撳」は手で押すの意味。しかし我が国では馴染みのない漢字なので、医道の日本社が円皮針という名前をつけた。当時私は針灸学校通学の一方、医道の日本社新宿支店でアルバイトをしていた。すでに死去したが医道の日本社前社長の戸部雄一郎氏の妹君(薬剤師)も働いていて、その本人から「アタシが考えた名前なのよ」と教えてくれた。まさにぴったりなネーミングで、以来、一商品の名称を越え、わが国では一般名称として「円皮針」の名称が定着することになるのだった。なお初期の頃に、リング針という名称も誕生したが、こちらは普及せず自然消滅した。

皮内針を施術する時には、皮内針の他に、皮内針専用ピンセット、皮内針用テープ(マイクロポアを使うことが多い)が必要である。さらに皮内針用テープを切るためのハサミ、皮内針のマクラの作成など、いろいろ手間がかかる。痛みをほとんど与えず刺入するテクニック、刺入方向なども勉強する必要があって手間のかかるものだった。円皮針の場合も、円皮針を刺入した後、テープを1㎝長ほどにハサミで切って円皮針を固定する必要があった。この時のテープは皮内針用のものを流用できた。マクラを必要としないのは手間がかからずよかった。

今日ではテープつき円皮針が市販されるようになり、かっての皮内針の面倒くさい手技は不要になり、皮内針を行う機会はほとんどなくなった。このように書くとテープつき円皮針は良いことづくめのようにも思えるが、皮膚に対して円皮針を直刺するのが難しくなった。テープはしなやかなので、普通に刺すと直刺することは難しく、針体が斜めに入ると刺痛が出たり、施術直後は問題なくても、施術部が動いたりして数時間後に痛みが出た。直刺するには、しなやかなテープではなく、板のような硬質のテープを使う方法もあるが、そうすると皮膚になじまず剥がれやすくなる。セイリン社はしなやかなテープ(=3M社のメディカルテープ、マイクロポア)を使いつつ、樹脂でテープに針を直角に保持する構造にすることでこの問題を解決した。

現在の円皮針は、セイリン社の円皮針(商品名パイオネックス)では、5種類のタイプが販売されている。そのどれもが、昔の中国製円皮針と比べて細く短い。5種類の規格があるとはいえ、すべて針長は1.5㎜以内になっている。この理由は円皮針を入れた状態で、皮膚が動いても痛みを与えないためだろうと推測した。

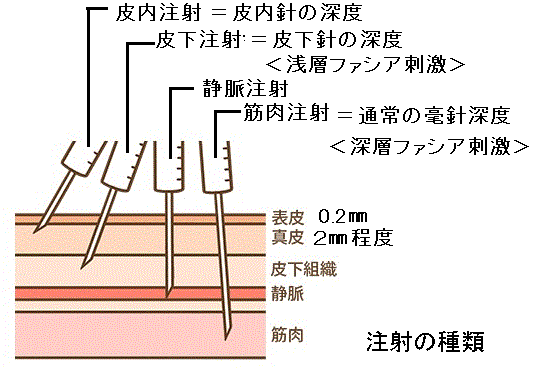

昔、月刊医道の日本誌を見ていたら、「皮下針」を考案したとする者が現れた。しかし知人等にそのことを話しても、少し長い皮内針に過ぎないとして、大した評価してくれなかった。そこで当時大御所だった柳谷素霊に「皮内針とは何か?」という質問をしてみた。すると素霊は、「皮内針とは小さく短い針を水平刺して針先を皮内にとどめるものなり」と返答したという。引き続き「皮下まで入れる針も、皮内針と呼んでいいものでしょうか」と質問を続けた。すると「皮下に入れるのは皮内針とはいえない」と答えた。この問答をもって、自分の考案した皮下針は、従来の皮内針とは異なることのお墨付きを頂戴したとユーモラスに語っていた。

表皮は0.2㎜、真皮は1~3㎜の厚みがある。皮内針とは針先が真皮にとどめるべく水平刺する。もし皮下組織に入るようなら、日常動作で、皮膚と皮下組織間にあるファシアがずれる際、チクッと刺痛を生ずることが多くなる。真皮の厚みは手関節・足関節より末端は薄いが、このあたりでは合谷穴を例外として円皮針を行うことはまずない。ということで真皮が2~3㎜の厚みのある身体部位に円皮針を使うことになる。針のメーカーであるセイリンも当然このあたりのことは研究しているだろうから、針先は皮下組織に到達しない深さということで最長でも針長は最長でも1.5㎜にとどめたのだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます