ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心(しづごころ)なく 花の散るらむ

紀友則(33番) 『古今集』春下・84

現代語訳 (こんなに日の光がのどかに射している春の日に、なぜ桜の花は 落ち着かなげに散っているのだろうか。)

紀友則は古今集の撰者で、この歌は、古今集の中でも特に名歌といわれ百人一首や学校の教科書でも習った記憶がある。

歌のリズムばかりが頭に残っていたがネットでその現代語訳を改めて読むと桜の花がぱっと咲きぱっと散っていく様は何とも侘しげである。

桜にまつわる歌や言葉を思い出していた。

最初は花咲爺さんだったなぁ・・・

さくら さくら 弥生の空はみわたすかぎり・・・・のうた。

「おまえと俺とは同期のさくら咲いた花なら散るのは覚悟 みごと散りましょ国のため 」と歌われた軍歌

サクラ咲く (合格) サクラ散る(不合格)の通知

「この桜吹雪が目に入らぬか」と片肌脱ぐ遠山の金さん・・・(よく見たなぁ)

私にとってのサクラの情景で忘れられないものが三つある。

幼い日に父の職場の人たちと行った御室の花見。桜の木の下ですき焼きをして食べた。今は多分、禁止されているだろうが当時は大勢の人達が花の下で飲んだり食べたりして楽しんだ。

幼い日に父の職場の人たちと行った御室の花見。桜の木の下ですき焼きをして食べた。今は多分、禁止されているだろうが当時は大勢の人達が花の下で飲んだり食べたりして楽しんだ。

夫が亡くなっての数日後、幼い娘の誕生祝いを買いに手をつなぎ歩いて行った道すがら桜の花びらがひらひらと舞い散っていた。その情景がこの季節になると何故か蘇えってくる。

夫が亡くなっての数日後、幼い娘の誕生祝いを買いに手をつなぎ歩いて行った道すがら桜の花びらがひらひらと舞い散っていた。その情景がこの季節になると何故か蘇えってくる。

20数年前 友人に誘われて行った平安神宮の紅しだれコンサート。大勢の人達が来て夜桜と美しい楽曲にうっとりしていたが、何といっても池に映る桜がまるで桃源郷のような感じであった。

20数年前 友人に誘われて行った平安神宮の紅しだれコンサート。大勢の人達が来て夜桜と美しい楽曲にうっとりしていたが、何といっても池に映る桜がまるで桃源郷のような感じであった。

・・・・」

・・・・」

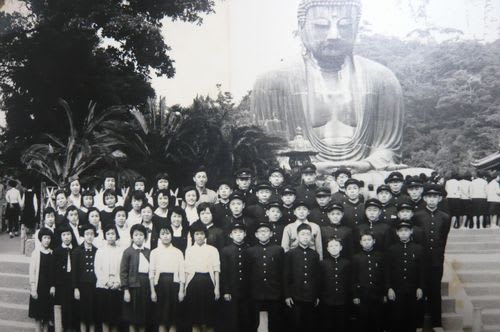

西郷さんの銅像の前で

西郷さんの銅像の前で

手作りのサンドレスにお揃えのボレロを着て

手作りのサンドレスにお揃えのボレロを着て

定価680円になっている。1974年第15刷

定価680円になっている。1974年第15刷