日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

ブルージュで夏を見送る

とうとう2023年の8月も終わる...!

3ヶ月弱ぶりにブルージュへ来ている。

最高気温19度。

ロンドンと変わらない。

8月は西ヨーロッパはもう秋なのだ。

ダウンジャケットの人と、タンクトップの人が行き交う。

9月上旬や、10月上旬のブリュッセル・マラソンの頃は、再び気温が上がって天気も良く、「季節外れの」夏が期待できるのだが。

あいかわらず、驚くくらい観光客が多い。

水曜日は定休日のレストランが多いうえ、長い夏季休暇中のレストランも多く、ほとんど予約合戦。

危うくディナー難民になるところだった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

晩夏の抹茶のマカロン

今年の夏の2大旅行、ベトナムとトルコの話は一旦おいて、夏の終わりの誕生日や、壮行会のためにお菓子を作り続けるモエの話を...

イングランド南部地方、今日の気温は23度。

庭の緑濃く、今年2クール目のオールド・ローズが咲き始めている。

今日は抹茶のマカロンを作った。

マカロン、気温や材料の水分に仕上がりが左右されるし、途中まで成功したかどうか判断が難しい。

今回は一回目、焼きが足らず、失敗! 焼きなおして、ビスコッティ風に処理。綺麗にピエは出たのに...

二回目、大成功。

明日は土曜日の分と、日曜日の分のケーキの準備を始めるつもり。

今日はこれでおしまい!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

無垢の博物館

新興の西洋の価値観が、栄華を誇った東洋の価値観に取って代わろうとする、よせてはかえす、海岸の潮のような運動...

その、気がつかない間にそこにあった感、執拗さ、当たりまえ感、取り返しのつかなさ、侵略性、うら悲しさとある種の喜びや期待...

まるで今この時期、美しい夏が去りつつあり、秋がひたひたと忍びよるのをただただ眺めているだけのような。

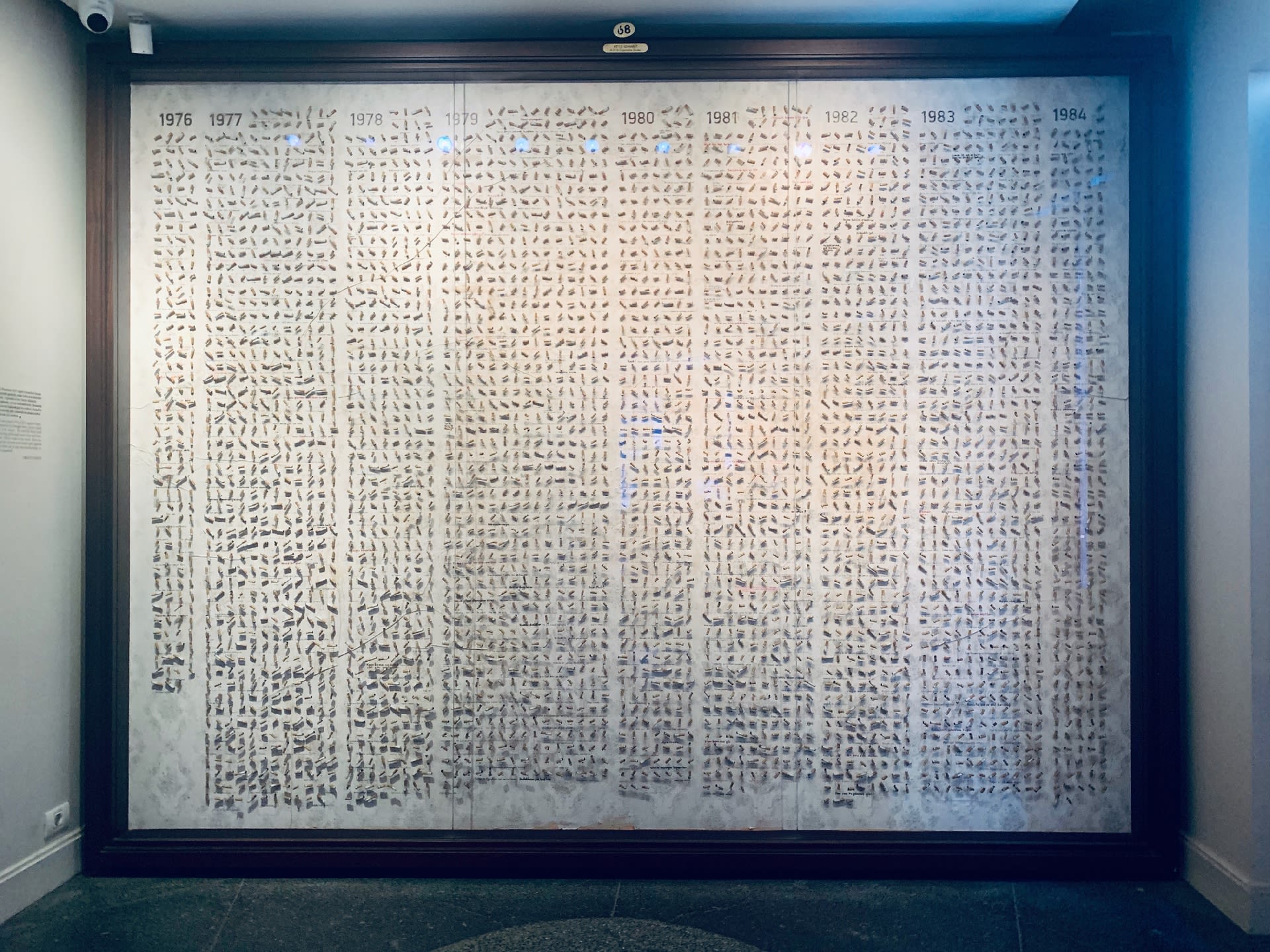

そんな話を書くトルコの作家が、作品と連動してつくった『無垢の博物館』(@イスタンブール新市街ベイオール地区)には、今回ぜひ行ってみたかった。

彼女がどんなムードでその一本一本を吸ったかが記されてある。

2006年にノーベル文学賞を受賞したトルコの作家オルハン・パムクの作品は、1998年に発表された『私の名は紅(あか)』しか読んだことがなかった。

スンスンと読め「これからは本だけ読んで生きていきたい...」(>彼自身もそう発言している)と、本を閉じられなくなる作品だったが、それ以降はすっかり彼のことは忘れていた。

展示にふられている番号とタイトルは、小説の章に連動している

こちらは第一章「わたしの人生における至福の思い出」

今回、イスタンブールだけで一週間時間があったので、イスタンブールを舞台にした作品が多くある彼の作品を再訪してみようと思ったのだ。

結局、この夏だけで『無垢の博物館』『私の名は紅(あか)』『ペストの夜』『雪』、『僕の違和感』を読み、これから『赤い髪の女』に取り掛かろうかと思っている(宮下遼さんの翻訳。美文がたまりません以下の引用「」内も全て宮下さんの訳)。

彼女から盗んだもの、当時を思い出させるとして後から買い集めたもの...

小説『無垢の博物館』と、実際に作られた建物と展示物を備えた「無垢の博物館」。

70年代、まだ因襲の残るイスタンブールで、富裕層の男性が、そうでない家庭のヒロイン女性に恋をする。

しかしそれは彼の自己中にすぎない障害の多い恋であり、彼は彼女にまつわる「もの」をフェティッシュに収集することによって(「まるで物神を近くできる呪術師になったかのようで、それらの中に息づく物語たちが身内でかすかにみじろぎする気配を感じた」)、感情を転移させ、その結晶として、「愛の記念の」博物館を作った...のである。恥ずかしさも込みで。

恥ずかしながらといえば、わたくし自身、20代の頃には叶わぬ恋愛をし、なんでも彼に関連づけ、彼に関連するものならば何でも調べ、収集し、どの恋愛対象も転移にすぎなかった...経験がある。それを展示しようとは一度も思わなかったけれど!

彼がものにこだわり、ものを収集し続けた理由をこう説明している。

「アリストテレスは『自然学』の中で、”現在”という一瞬一瞬と”時間”の間に区別を設けている。”現在”という瞬間は、あたかも彼のいうアトムのように、それ以上分割しえないものである。そして”時間”は、この分割不可能な瞬間が集合した線として言及されている。わたしたちーよほどの愚か者か、記憶力が欠如した者でない限りーは瞬間の集合体としての”時間”を完全に忘却することはできない。」

「アリストテレスの言うような線としての”時間』ではなく、膨大な瞬間一つひとつを介して人生を想う術を、学んだとすれば、愛する人の食卓で八年もの間ひたすら待ち続けたことを、一笑にすべき奇矯な振る舞い、馬鹿げた行いとはみなせまい。」

「”瞬間”だけは覚えている。まるで一枚の写真のようにくっきりと記憶に刻み込まれたそれは、決して色褪せることがない。」

「アリストテレスいう言うところの”瞬間”と等価のものであると言う事実を、はっきりと知らしめてくれる存在」

「月光が切り取った影の中に、まるで宙に浮かんでいるかのように並ぶ品々が、アリストテレスのアトムのように、それ以上は不可分の一瞬の存在を暗示していた。かの哲学者によれば、瞬間の集合体が時間であるように、品々のより集まった一本の線もまた、一つの物語なのだ。」(以上オルハン・パムク著 宮下遼訳『無垢の博物館』から引用)

芸術や覚醒レベルは月とスッポンなれど、わたしがこの拙いブログを書き続ける理由のひとつは、上に引用したのと同じなのかも...いや、同じだ。

ここからもあれこれ失敬した主人公。

博物館の開館時間と同時に赴くと、チケット売り場の小窓が開き、70年代風の薄いピンクの口紅を塗り、髪をふくらませ、爪に綺麗な色を塗った、顔立ちの整った非常に若い女性が顔を出した。

わたしは「フュスン(<ヒロインの名)!」と度肝を抜かれたのだったが、Z世代の娘は、「容姿で受付を選ぶなんてどんな時代錯誤、ありえない」と言った。

パムクならばやりそうなギミックでは? と思った...

パムク自身も作品中にカメオ出演するのが好きだし...

この博物館の建物さえも、ヒロインの実家だった建物、という設定なのである。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ボスポラス海峡の「宝石箱」に夢中

古今東西、人と文明が出会い、衝突しては収斂し、あるいは分散していくこの上もなく豊かな都市...

イスタンブール、いや、コンスタンティノープル、と今でも呼びたいくらい。

そういえば最近の研究の成果では、インド=ヨーロッパ語族のふるさと、母体となる言語はやはりこの辺り、黒海周辺の発生だったという話だ。ワクワクしませんか。

何世代も語り継がれた「ノアの方舟の大洪水」も、黒海の洪水だったのではないか、という仮説もある。

果汁と砂糖を合わせて氷で冷やした優雅な飲みもの。こちらは薔薇のシャーベット。甘い

人と文化の岐路ゆえ、食べ物のうまさは言わずもがな。

世界三大料理は中華料理、フランス料理、トルコ料理、ということになっている(日本料理を入れたいところだ)。

個人的には「エンペラー」がいた(いる)ところは食べ物がおいしいのでは? と思っている。

(スルタン・アブデュラルジズによる建築。ちょうどオルハン・パムクの『ペストの夜』を読書中だったので臨場感抜群だった!)

設備が古いながらもなかなか良いホテルだった。

わたしが熱を上げているのは、ビザンティン帝国や古代ギリシャの残り香、そしてある時期のオットマン建築だ。

オスマン帝国の歴史は長いうえ(13世紀から20世紀初頭まで。コンスタンティノープルの陥落から数えても15世紀から)、それまでも、それ以後も、地理的、文化的にさまざまな芸術から影響を受けた。

ビザンティン、ペルシャ、セルジューク・トルコ...

18世紀以降はオスマン帝国が他地域にオープンになるにつれて、ヨーロッパ文化が入り、仏王ルイ15世の治世下のロココ様式(バロック様式の一派としての)、19世紀には新古典主義やボザール建築などの装飾折衷主義が花開いた。

もちろん他地域から影響を受けただけでなく、ヨーロッパにチューリップ・バブルを巻き起こし、偉大なるフランク=ロイド=ライトがオスマン建築から影響を受けたというのだから!

さて、建築といえばオスマン建築はモスクや泉亭の美しさは言わずもがな、であるが、モスクはアヤソフィアを前回称えたし...

わたしがなぜか惹かれてしょうがないのが「ヤル」と呼ばれるボスポラス海峡沿いに建つ、帝国の姫君が持っていた宝石箱のような瀟洒な別荘である。

マルマラ海と黒海をつなぐボスポラス海峡沿いには、皇族の豪勢な離宮やパヴィリオン、狩猟館などが多いが、ヤルはそれらよりもずっと小規模で、扉を開ければオルゴールが鳴るかのように美しい。

裕福なイスタンブール住民(パシャ(閣下)と呼ばれる宰相など)によってセカンドホームとして使用されたヤル。

今日では620のヤルが残りそのほとんどが19世紀に建てられたものである(最も古く残存しているのは17世紀末のもの)。

伝統的なトルコの家屋のように、細かく加工された木材が主要な建材とし、海沿いを活かし、海にそのまま出られるだけでなく、船着場やバルコニーやパティオなどの実用性と、内装は特にオスマン様式とバロックやロココとの混合。

例えば居間には一般的にクッションを積み重ねることを意図した、低い木製のプラットフォームがあり、パステルカラーの壁画や出窓、レース状のすかし彫り飾りなどが美しい。

まあ、今は完全に改装されて西洋風なのかもしれないが。

今回、ヤルの写真集を古本屋で探したのだが、トルコ語版しか見つからず、残念!

ヤルは現在でも家屋として使用されているため、ひとつも見学できなかった(わたしの憧れ、SADULLAH PASHA YALIの内部を見学させてもらおうと、あちらこちらへ問い合わせたものの、無駄に終わった)。

次回、イスタンブールに滞在するのなら、都心は避けてボスポラス海峡沿いのヤルを借りて過ごしたい...

ある夜、結婚式もありました! シックでとてもすてきだった(下から2枚目の写真)!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

聖なる叡智 アヤソフィア

聖なる叡智、アヤソフィア。

80年代に初めて訪れたイスタンブールでの、わたしの一番の目当ては、前回書いたグランド・バザール、そしてアヤソフィアだった。

今でもそうかもしれない。

アヤソフィアの、世界の中心にあって世界を睥睨するたぐいまれな美しさは、そのままイスタンブールの歴史に重なる。

堂内の中心とはわずかにずれている。というのはもともとキリスト教の聖堂ゆえエルサレムの方向を向いてい、

しかし皇帝戴冠の場といえども、ど真ん中に置くのは恐れ多い、というので。

多少ずれているといえば、モスク内でメッカの方向を示すキブラは、(本来はキリスト教聖堂ゆえ)

エルサレムとメッカの方向の角度分がずれている。おもしろい!

世界で一番美しい大聖堂だと思う。

特に大円蓋の重量を支える穹隅(ペンディティブ)に現れたセラフィム(熾天使)。

3対6枚の翼を持ち、2枚で頭を、2枚で足を隠し、2枚で羽ばたき、「聖なる、聖なる、聖なる」と謳う。

スタンダール・シンドロームに襲われるくらい。

アヤソフィアは、350年ごろ、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル(コンスタンティノポリス)に、ギリシャ正教会として、コンスタンティヌス大帝が着工、子のコンスタンティウス2世によって完成された。

13世紀の第四次十字軍時には、ヴェネティア共和国の主導によってラテン帝国が成り、60年弱の間、ローマ・カトリックの大聖堂として利用された。

1453年、オスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落から、1931年のトルコ独立時までモスクとして改修を重ねる。

2020年までは博物館化されていたものの、ポピュリスト・エルドアン大統領の公約の元で再びモスクとなった。

だからわたしはイスタンブールは4回目でも、モスクになったアヤソフィアを見るのは初めてなのだ。

ローマの支配者の象徴、アヤソフィア、なのである。

火災で何度か焼け落ち(今と違って屋根は木造だった)たものの、537年に完成した3度目の建築が今に残る。

「しかもエフェソスのアルテミス神殿やエジプトのヘリオポリスなど、古代建築の円柱や大理石がふんだんに使われた床、そして大円蓋はー幾度か部分的に崩壊したとはいえー創建当時のままである反面、内部装飾の多くはモザイク画はレオーン3世(717−741)の聖像破壊運動イコノクラスムによって失われ、いまも残るモザイク画は帝国全盛期にあたる9世紀以降に作られたもの」

「しかしなんといってもこの建物を世界で唯一無二となしたのは、直径約31メートルの大円蓋を地上41.5メートルの高さみに持ち上げた建築技術」

「辺境からこの伽藍を国境の向こうに遠望してきたオスマン帝国の人々にとってアヤソフィアはルーム(=ローマ)の象徴そのもの」

「アヤソフィアを模し、洗練させた建築様式こそがオスマン・モスクの主流となって現代トルコのモスク建築にまで受け継がれている」「アヤソフィアを支配する者がイスタンブールを支配し、しかして世界を収めるというわけ」だ。(以上、引用は全て宮下遼著『物語 イスタンブールの歴史 「世界帝都」の1600年』 より)

もちろん神様...いや猫様も。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |