日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

la coiffure

去年の3月、神戸で美容室に行ったきりで、背中の真ん中ほどまで伸び放題に伸びてしまった髪を、とうとう自分でカットした!

YouTubeでワンレングスの切り方を紹介しておられるプロのコツを見ながら、15センチもカット。

自分で髪を切ったのは生まれて初めてかもしれない...!!

仕上がりの満足も何も、このロックダウン続きの一年間、毎日ヘアクリップで頭頂にまとめているだけなので、まあ後1ヶ月くらいどうでもいいかという感じなのだが、いやいや、これがなかなか驚くほど上手に切れた。

これだったら家の前に「髪切ります」の貼り紙を出して、ボランティアで子供のロングヘアくらいなら切ってあげられるんじゃない? と勘違いしてしまうほど。

次、日本へ一時帰国できるなら、美容室、スパ、ネイルサロン、エステ、マッサージ、美容皮膚科、眼科と、プロに身体を整えてもらうところ中心にスケジュールを組みたい。

変な意味ではなく、他人に身体を触ってもらうのは重要だと思う。

一番簡単なのはハグしてもらうことらしいが、背中をさすってもらったりするだけでも、人間は想像する以上にリラックスできるのだとか。

上の写真は去年、一回目のロックダウンが明けてすぐ訪れたロンドンのナショナル・ギャラリーで撮影したドガの作品。

髪を梳かしてもらっている女性の気持ちよさそうなこと!!

庭師が去ったあとの春

イングランドの春、2021。

名誉の負傷で、ずっと休まれていた庭師さんが復帰、仕事に来てくれた。

プロの仕事は見ていて気持ちがいい。身体的な判断、てきぱきした作業。仕上がりの美しさ。

植え直した他の植木との兼ね合いで、一部切り落とされた白いシャネルのカメリアの枝、こんなにかわいらしい花を咲かせた。

他にもユーカリやオリーブ、レモンの枝など大物が残され、今、温室内はちょっとした花屋さん気分。

......

英国では、クリスマス前から突入していた三回目ロックダウンとワクチン摂取がすすみ(すでに3000万人以上が接種済み。英国の人口は約6600万人)、今後、6月中旬までに段階的に解除されていくロックダウンの小さい一部が、昨日も実行された。

できるだけ地元に止まるよう要請はあるものの、家で隔離生活を送るというルールは消え、2世帯まで6名以内で屋外での集会可、ゴルフコースやテニスコート、屋外プールなどの屋外スポーツ可、などなど。

これで乗馬ができる!! 予約がだいぶ先まで取れないんだけど...

ゴルフもまた習おうかなあ。

次は4月12日に美容室や百貨店、屋外での飲食店営業が可能になる予定。

おいでと世界がわたしを呼ぶ

その1の、なんとなく続きです。

全記事の、NHK特集のシルクロードで、外国への憧れを紡いだ...のには全段がある。

『シルクロード』の放送開始が1981年。

その年は、神戸ではポートピア81なども開催され、「世界的な動きが加速する中、戦後日本経済は80年代後半におけるバブル経済によって絶頂期を迎える。」(ウィキペディアより)。

円高が進み、海外に目が向き、今の生活はどんなでも、今後はどんどんよくなっていく、という右肩上がりの希望に満ちた時代だった。

『飛んでイスタンブール』が78年、『異邦人』が1979年のヒット曲。

78年は成田空港が開港されている。

当時は『飛んでイスタンブール』の歌詞の意味が理解できず、変な曲という感想しかなかったが、今聞いてみるとめちゃくちゃいい曲ではないか。歌謡曲という制約の中に、旅する自由、恋愛する自由、経済的な自由、知る自由、「自由」が詰まっている。

まあ、この「自由」は、消費の頭数を増やすことによって資本主義をますます加速させた上、「自由とは他の人々を自由するためにある」というネルソン・マンデラの社会的な「自由」に比べると、ものすごく卑小な「自由」ではあるが。

『異邦人』とて、意味が理解できるようになったのは大人になってからだ。

その通奏低音がジェットストリーム(1967-)だったことは言うまでもない。

兼高かおる 世界の旅(1959-1990)や、なるほどザ・ワールド(1981-1996)のことも書いておこう。

妹と二人きりの最初の海外旅行(80年代後半)にイスタンブールが入っていたのも偶然ではない。

今は新型コロナの感染拡大でドメスティックな生活をしているが、あの頃のわたしが今のわたしを知ったらどう思うだろうか。

ロンドンの近くに住み、好きに旅行の多い生活をしているところは「やった!」と思うかもしれない。

「シルクロード」の歴史も、もっと解明されたのだね、と喜ぶかもしれない。

が、わたしはあの頃のわたしに、今の世界を誇れるだろうか。

わたしは、他の人々をより自由にするために、何かしてきただろうか、自分が「自由」を行使するために他の人の自由を踏みつけにしていはしないだろうか、と。

すでに他にこんなことを書いていたのを発見。

ポール・モーリアの思い出

jet streamの夜

おいでイスタンブール

シルクロードは遠く

ロックダウン三回目という、時空のポケットのような場所に囚われて、過去にも未来にも妄想旅行だけは自由自在の昨今である。

どこから始めようかな...

今、読んでいる本がとてもエキサイティングな本だ。

西洋史を、東方からやってくる匈奴やフン族、オスマン・トルコ等のプレッシャーによって形成された視点から読み解く、新井政美著『オスマンvs.ヨーロッパ 〈トルコの脅威〉とは何だったのか』 講談社学術文庫で...

もう初っ端から、わたしのような幼稚な読み方しかできない読者にも言いたいことがたくさん。

例えば、わたしは1981年から放送されたNHK特集『シルクロード』に夢中になり、世界と歴史への憧れをひたすら紡いだ子供だった。

もちろん、本も全巻買ってもらった。

井上靖や江上波夫の本も読んだ。父が陳舜臣と面識があったので、一緒に呑んだ話を聞くのは喜びだった。

シルクロードに散りばめられたきらめく星のような魅惑的なキーワード、敦煌、楼蘭、ロプノールのさまよえる湖、タクラマカン砂漠、サマルカンド。

大月氏や大夏や突厥などの神秘的な民族。

なんと大雑把なとプロを驚かせてしまうような感想だろうが、当時は百科事典を調べても「ほとんど分かっていない」「記録が残されていない」としか書かれていなかった街や民族の輪郭が、2021年出版の『オスマンvs.ヨーロッパ 〈トルコの脅威〉とは何だったのか』描かれていて、40年前のわたしに教えてやることができればどんなにいいだろうと思う。

あのころは、消えた(吸収された)民族の、顔形や服装や、言葉や宗教、音楽を想像しては、ひたすらもどかしく感じ、同時に自分を壮大なロマンに一体化して甘美な気持ちにひたったのだった。

ウィキペディアでキーワードを検索してみても、この40年の間に研究は進み、当時は分かっていなかったことが次々と解析されているのだ...と分かってありがたい。拝みたいくらい。

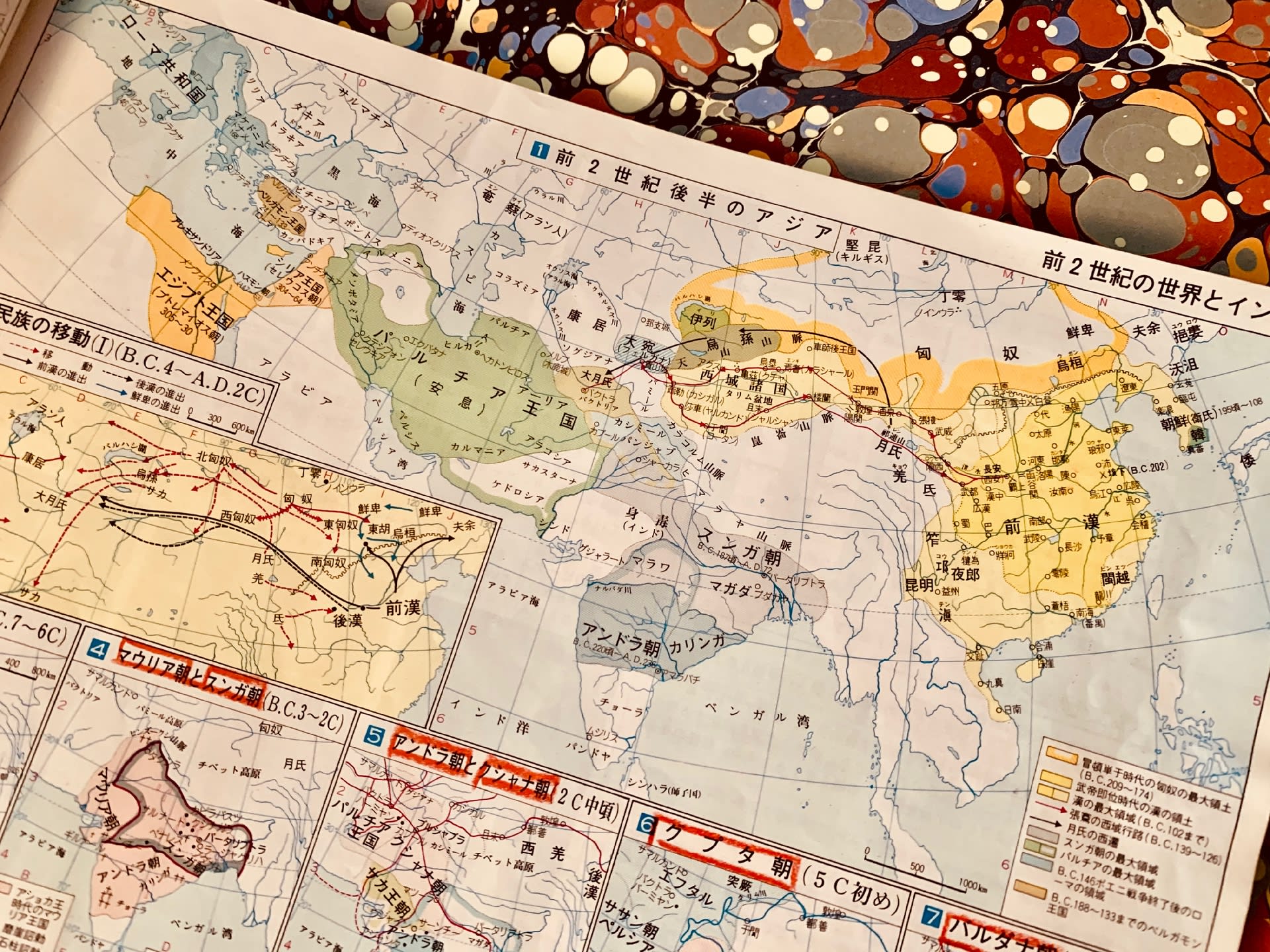

上の写真の歴史便覧、奇しくも昭和57年出版のもの。

中東、アメリカ、ベルギーに住んだ時も引っ越し荷物に入っていたし、今、英国でも大切に持っている。

すもももももももものうち

毎年、ちょうど上巳の節句の頃にポップコーンが弾けたような蕾がひとつふたつつき始め、一枝暖かい家の中に入れるとすぐに満開になる。

庭で自然に満開になるのは3月も下旬の今だ。

とてもいい香りがする。

この花、幹は桜に似ているのだが、花びらの形が違う。

もちろん桃でもない。

欧州に多いアーモンドの花だと聞いて、そうなのかと思っていたら、アーモンドの花は桃のように直接枝についているように咲く(つまり花柄が短い)のだそうで、だとしたら花柄が長いこの花はアーモンドではない。

すももか?

実がなっているのを見たことがないのでわからない。

欧米ではすももは桜属だが、日本では広義の桜属にすももは入っていないそう。

お隣の庭にはこの木が建物の3階よりも高く高くそびえていて、今満開。

チェーホフの桜の園はこういう感じだったのかな、と想像したりする。

去年、日本で皇居の桜が例年よりも早く咲き、千鳥ケ淵のほうに見に行ったのを思い出す。

友達によると、夙川の桜が咲き始めたそう。阪急電車から見える芦屋川や夙川沿いの桜の雲、なつかしい。

| « 前ページ |