「観測所」を ぶたい(舞台)とした

「雪の小説 」を、

」を、

もうひとつ

『星に降る雪』(池澤夏樹)

『星に降る雪』(池澤夏樹)

の レビュー行きます

(今度は、現代の話です)

ノーベルしょう(賞)で、話題になった

ノーベルしょう(賞)で、話題になった

「電波天文台・カミオカンデ」

主人公は、

そこにつとめる、技師の田村 です

です

田村は、

かつて 登山中に、なだれ(雪崩)で死にかけた

けいけん(経験)があり 、

、

その時亡くなった・親友を

しのびながら、

無口に 生きてきました。

ある時

同じ・じこ(雪崩事故)の

生き残りである

亜矢子 が たずねてきて、、

が たずねてきて、、

二人は

セックスします。

そのあとで・・

自分たちが 引きずっている

「雪崩事故」について、

むねのうちを 明かしあいます。。

のりこえる(乗り越える)ために、、、

のりこえる(乗り越える)ために、、、

そういうお話。

(あれっ

(あれっ ・・おわったの

・・おわったの

)

)

と

気づくのが おくれるほど

さりげなくおわるので、

田村と亜矢子を 通じて、

「男と女って、考え方の根本が ホント、ちがうよね 」

」

という、

作者からの メッセージを

受け取りそこねる人 、けっこういそうです・・

、けっこういそうです・・

作者のいけざわ(池澤夏樹)さん

作者のいけざわ(池澤夏樹)さん は、

は、

しんぶん(新聞)に

よく文章を よせているので、

「売れっ子作家で、筆上手

」

」

との 印しょう(象)を 持っているのですが・・

(この中へん(篇)に関しては、シンプルすぎるな・・)

(この中へん(篇)に関しては、シンプルすぎるな・・)

と

思いました。

いけざわさん は、

は、

お父さんが作家の「福永武彦」

お母さんが詩人の「原篠あき子」

だそうですが、

今回の作品は、

お母さんの「原篠あき子」の血が、色こく・出ているかんじです

(詩っぽくキレイに まとめてあり、がいねん(概念)で包む、あのかんじで書かれています )

)

な~んて、、

な~んて、、 ぶんせき(分析)しては・みたけれど。。

ぶんせき(分析)しては・みたけれど。。

しょせん

ニュートリノ とか、

とか、

チェレンコフ光 とか、、

とか、、

何度・せつめいされても

何なのか・わからない

無学なクリンには

この作品の価値を

正かく(確)に レビューすることは できないのかも しれません。。

あえて、いうならば・・

あえて、いうならば・・

小説の ぼうとう(冒頭)に

描写された、

「日本海側独特の、灰色がかった雪 」

」

も、

つねに、星からのメッセージを受け取ろう

つねに、星からのメッセージを受け取ろう

としている

物理学者の「感受性」に

かかれば、

キラキラした・スターダストに すりかわるんだな

と いう・・

イメージだけが のこりました。

しん(親)友・チットは、というと・・

「

「 あえていうなら、そこじゃなくて・・

あえていうなら、そこじゃなくて・・

物理学を専攻した人が書くと、

あっち方面は

こ

という、、

驚きのほうが 大きかったよ

『

って・・

絶えず、物理学的?に、観測してるの。。

変な連中。。」

と

びっくりしていました

【 おすすめ度:ふつう

おすすめ度:ふつう

】

】

(次回、「雪の日に読む小説」特集は、角幡唯介の『極夜行』を 取り上げます

・・ほんとは池澤夏樹から 、池澤夏樹の父・福永武彦が作家を志すきっかけとなった、萩原朔太郎の雪の詩の紹介にすすみたかったのですが、萩原朔太郎をしらべていったらいろいろありすぎちゃって・・

、池澤夏樹の父・福永武彦が作家を志すきっかけとなった、萩原朔太郎の雪の詩の紹介にすすみたかったのですが、萩原朔太郎をしらべていったらいろいろありすぎちゃって・・ 内容がすごすぎるので、サクタロウは、のちほど単独・別件で扱います

内容がすごすぎるので、サクタロウは、のちほど単独・別件で扱います )

)

、

、

のなかいたる(野中到)

のなかいたる(野中到) です。

です。 二人は、

二人は、 、

、 を つづった

を つづった

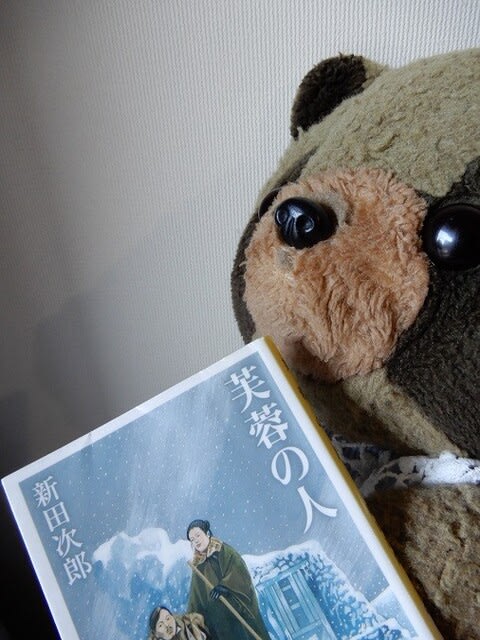

作者は、新田次郎さんで、

作者は、新田次郎さんで、 山登りけいけん(経験)

山登りけいけん(経験) ・ゼロの、クリンが、

・ゼロの、クリンが、 」

」 もっとソフトで

もっとソフトで

さて、タイトルの

さて、タイトルの

彼女が、「芙蓉峰(ふようほう)」と呼ばれた

彼女が、「芙蓉峰(ふようほう)」と呼ばれた まだ、「封建社会」のしばりが

まだ、「封建社会」のしばりが

「快挙の、真の立役者

「快挙の、真の立役者

千代子の夫・いたる(野中到)

千代子の夫・いたる(野中到)

」

」 まだ・だれも、富士山のてっぺんの

まだ・だれも、富士山のてっぺんの

後半が 読ませどころ

後半が 読ませどころ

晴れた日は、富士山が

晴れた日は、富士山が >

>

あっさりした・ひっち(筆致)

あっさりした・ひっち(筆致) 江戸時代の、

江戸時代の、

に

に

もちろん・・、乗組員は、

もちろん・・、乗組員は、

物語は、主人公の少年

物語は、主人公の少年

それは・・

それは・・

しかも

しかも 主人公の禎子(ていこ)は

主人公の禎子(ていこ)は

しかし・・いっしょにさがしてくれていた、

しかし・・いっしょにさがしてくれていた、 禎子は 恐れながらも、

禎子は 恐れながらも、 そこには・・ 平成・令和の身勝手な犯行とは

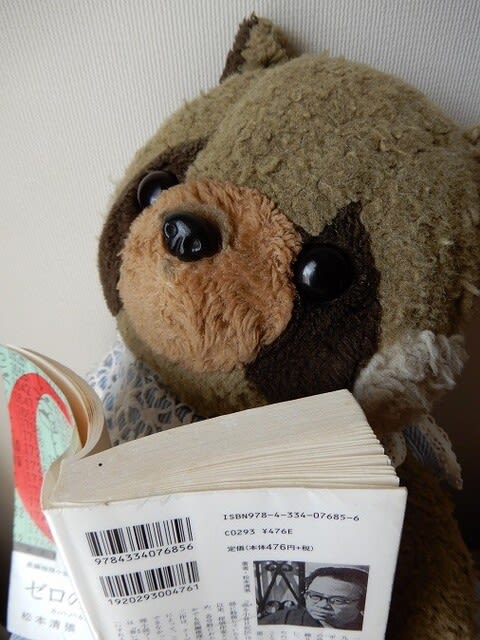

そこには・・ 平成・令和の身勝手な犯行とは クリンたち、この『ゼロの焦点』を、2009年封切りの映画で

クリンたち、この『ゼロの焦点』を、2009年封切りの映画で

その映画は、広末涼子、中谷美紀、木村多江の三人が

その映画は、広末涼子、中谷美紀、木村多江の三人が

わびしい・雪景色

わびしい・雪景色

ぜひ、ごらんになってみてください

ぜひ、ごらんになってみてください (本じゃなくて、映画の宣伝に

(本じゃなくて、映画の宣伝に

樺太まで行ったついでに、「シベリアを舞台とした傑作」

樺太まで行ったついでに、「シベリアを舞台とした傑作」

第二次世界大戦後

第二次世界大戦後 、ソ連のホリョ(捕虜)になって

、ソ連のホリョ(捕虜)になって

内容的には、ズバリ・ひさん(悲惨)で

内容的には、ズバリ・ひさん(悲惨)で 強制連行

強制連行 (なんたる、この世の地獄か・・)

(なんたる、この世の地獄か・・) しかし

しかし 小説の主人公は、

小説の主人公は、 、

、

句会に来れば、

句会に来れば、

クリンは、彼らの俳句を いくつか・

クリンは、彼らの俳句を いくつか・ 【

【