先回のブログで、能、謡曲には、多くの和歌が引用されていることを述べました。数が非常に多いのでその一部を、工芸品を使って紹介します。

輪島塗の四方盆です。

21.6 ㎝x21.5 ㎝、高2.3 ㎝。明治ー戦前。

源氏物語、第二十二帖玉鬘からの和歌と葛の花が、沈金技法で描かれています。

「 こいわたる

みは

それ

なれと

玉かつら

いかなる

すじを

たつね

きつらむ 」

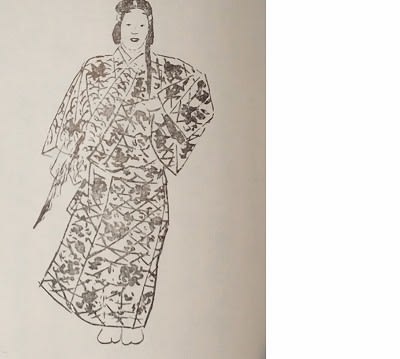

【謡曲】玉鬘

【概要】(前段)旅僧が奈良から初瀬詣に出かけて、初瀬川の辺へ来ると、一人の女性が小舟に掉さして上ってきたので、怪しんで言葉をかけると、女は自分も長谷へ参るのであるといって、やがて二本の杉へ僧を案内し、玉鬘内侍が筑紫から逃げ上って此所へ来て、母夕顔の侍女右近に合ったことなどを語り、自分がその玉鬘の幽霊であるといいも終わらずに消え失せた

(後段)僧が玉鬘の霊を弔っていると、夢の中で玉鬘が内侍の姿で現れ、昔のことを懺悔して妄執を晴らし、迷いから覚めて成仏した。そして、僧も夢からさめた。(『謡曲大観第三巻1957頁』)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

後段、一声の囃子で、玉鬘が登場し、謡い始めます。

シ)恋ひわたる身はそれならで玉葛。いかなる筋を尋ねきぬらん。

尋ねても法の教に逢はんとの。心ひかるる一筋に。

其ままならで玉葛の乱るる色は恥ずかしや。つくも髪。

<カケリ>狂乱の様を示し、舞う。

シ)つくも髪。我や恋ふらし面影に。

地)立つやあだなる塵の身は。

シ)はらへどはらへど執心の。

地)長き闇路や。

シ)黒髪の。

地)飽かぬやいつの寝乱髪。

シ)むすぼほれゆく思かな。

地)げに妄執の雲霧の。げに妄執の雲霧の。迷もよしや憂かりける。

人を初背の山颪。はげしく落ちて。露も涙もちりぢりに秋の葉の身も。

朽ち果てね恨めしや。

シ)恨みは人をも世をも。

地)恨みは人をも世をも。思ひ思はじ唯身ひとつの。

報の罪や数々の憂き名に立ちしも懺悔の有様。

あるひは湧きかへり。岩もる水の思にむせび。

あるひは焦るるや。身よりいづる。玉と見るまで包めども。

蛍に乱れつる。影もよしなやはづかしやと。この妄執をひるがへす。

心は真如の玉鬘。心は真如の玉鬘。長き夢路はさめにけり。

ps;『玉鬘』の一聲からキリまでのこの部分は非常に良い調子なので、小鼓の会では好んで打たれます(^.^)

故玩館では、能、謡曲、和歌を相互に関連付けてコレクションしているんですね!

一見、バラバラに見えますが、繋がっているんですね!

格好をつけて言えば、博物学の原点ではないかと(^.^)