早々に二話目の投稿なのだ

意味深なブログタイトルに反応?した読者も少なくないと思う

私が買ったというわけではないのだ

行きつけの楽器店で買い取ったギターのお話・・

楽器店は場所柄、様々なギターが行き交う

新品ギターを買う為に古いギターを売りに出す人もいる

まぁ、私もそんなスタイルでギターを売り買いしているのだ

資金面もさることながら、私の場合には場所の確保に重きを置いている

私の城は狭いのだ

狭いが故の便利さはあるが・・

楽器店のようにギターを並べるスペースはないのだ

本数が増えれば、必ず弾かないギターが出てくる

「持ってればイイんじゃねぇ!?」

は私のギター弾きとしてのポリシーに反する

使用頻度が弾くならば手放すのだ

私以外に使ってくれる人のところに嫁いで欲しい

「そもそも買わなければイイんじゃねぇ!?」

という声も聞こえてきそうだが・・

買い物は衝動なのだ

論理的かつ冷静に買い物をする人は意外に少ない

特に趣味の世界では尚のことだと思う

”欲しい時が買い時・・”

買って売るは損か?

私は失敗だとは考えていない

それはすべて経験になるのだ

愚かな人は失敗を繰り返す人なのだ

懲りないおじさんになってはダメなのだ

自分で言うのも何だが・・

私の声には『リアル』があるのだ

実際に商品を買い、それを使った経験がフィードバックされているのだ

ネットで調べた情報をコピペしても説得力がない気がする

メンテにしても実際に自分で行ってみることが大事

相変わらず、レスポールのヘッド加工をした過去記事が人気なのだ

特に長期休校になって当ブログの検索傾向にも変化が見られる

明らかに新規で参入してくださる読者の存在を感じる

自分でも忘れていたような過去記事に再会できるのも楽し

読者の皆さんの検索結果に私自身が刺激を受けているという感じ

良い意味の相乗効果が生まれているように感じる

巷のニーズに媚び売るつもりはないが・・

あまりにも見当違いな記事もダメだと思う

その辺りのさじ加減がブログ運営の難しいところ

私は自分の思いを大事にしたいと考えているのだ

多くの読者の皆さんの目に触れる機会が増えたことを好機と受け止める

これは唯一無二の経験だと思う

自分の声や音がリアルタイムで2,000人の読者の皆さんに受け止めて

いただけるという事に幸せと遣り甲斐を感じるのだ

それ故に筆が走るのだ

誰も読まないブログならば、書く価値も意味もない気がする

少なくとも私はそう感じているのだ

意味があるならば、努力を惜しむべきではないと思っているのだ

求められているならばそれに応えるべきだと考える

求められていないと感じるならば、私は退散するのだ

私は侍なのだ

『ギター侍』なのだ(懐かしっ!)

脱線したが・・・

話をレスポールデラックスに戻そう・・

ギターの売り買いは特に珍しいことではないが・・

短期間に同じギターを買い取りするという流れはレアなのだ

同モデルが連続で売りに出されるというのは私もあまり聞いたことがない

フロア面積が大きな楽器店ならば、それなりに商品の出入りも多いが・・

私の行きつけの楽器店は街の楽器屋さんというようなこぢんまりとした感じなのだ

売りと買いのバランスが不可欠な広さなのだ

買い取ったギターをストックしておく倉庫もない

買い取ったギターのデッドストックは死活問題なのだ

一定期間を過ぎたギターはテコ入れで売り捌くのがお約束

動きがないギターはお客さんからも『死に筋』と認識される

売れないギターが益々売れなくなってしまうのだ

レスポールのバーストやストラトの人気色、テレキャスなどは

放置していても勝手に売れてしまうのだ

そういう商品は新規として仕入れるのだ

問題はレスポールデラックスのような微妙な立ち位置のギター

買い取りギターは楽器店が意図しないタイミングで持ち込まれるのだ

どんな不人気ギターも買い取りを断る理由はない

人気ギターの買取額は高く、不人気ギターの額は安いというだけの話

その金額納得しなければ、売らなければ良いだけの話なのだ

「えっ? そんなに安いの?」

相場は何処に出しても大差ない

それが相場なのだ

むしろ、新規の購入と絡めることで商談が進め易くなるのだ

つまり、気に入ったギターがあるならば、その場で交渉することがお得なのだ

他の人は知らないが私は行きつけの楽器店でほぼずべてのギターライフを完結させている

以前からレスポールデラックスの存在は知っていたが・・

正直、あまり興味が沸かなかったのだ

楽器店も同様のようであえて積極的に仕入れるということも無かった

下取りギターが店頭に並んだことで意に反して演奏する機会を得た

ギターは実際に手に取り、音を出してみなければ分からない

ある意味、ネットの画像や映像だけで高額なギターを決める人を偉いと思う

品質に関してはショップを信頼するのもありだと思う

販売実績などをみれば、大凡の商品管理や梱包などの状況が分かる

しかしながら、実際のギターと自分との相性は分からない

高級ギターが自分に合っているか?

答えは微妙なのだ

物を使うということはそういう事なのだ

最近はネット販売の靴も試着できるようになったそうだ

サイズを含む履き心地なども難しい部分が多いのが靴なのだ

ある意味ではギターはそれ以上に難しい

第一印象が悪いギターが十年後に良いギターになることは少ない

改造は付け焼き刃

ネガティブな部分を払拭する為の改造はダメ

飽きるのだ

そもそも、そのギターが嫌いなのだ

相性が悪いのだ

むしろ、お気に入りのギターに施す改造はありだと思う

良い部分をさらに伸ばすという発想も良いと思う

ギターの改造は気に入らなければ元に戻せば良いのだ

購入金額は元には戻らないが・・・

まぁ、それも勉強だと思えば高くない

たかがパーツの代金なのだ

数千円から数万円の話なのだ

改造ありきで中古のギターを買う人がいるが・・

ナンセンスなのだ

現状が気に入らないならば買うべきではない

理由は上記に述べたとおり

話をレスポールデラックスに戻そう・・

このギターはライバルフェンダーを視野にいれた『戦略ギター』なのだ

「うちだってそこそこ種類があるんだぜ~」

というアピール的なギターなのだ

そもそも、このギターが売れ筋になるとギブソンも考えていない

本屋さんにも『見せ本』という類いの本があるようだ

言葉はアレだが・・

書店も売れるとは思っていないのだ

「まぁ、残ったら返本するからいいや・・」

売れるとは思っていないギターを作らざる得ないのもメーカーの辛いところ

ライバルのフェンダーにもそんな立ち位置のギターが何本か散見される

種類が豊富ということもお客さんに対するサービスでありアピールなのだ

売れる物だけを並べて置いてもダメなのだ

弦はその最たる存在

大手の楽器店などを訪れるとあまりの種類の多さに目がチカチカしてしまう

パッケージだけでは良く分からない事も多い

自分の好みや目的を店員さんに伝えるということが時間の節約になる

私はいつもそんな感じでギターや関連商品を決めるのだ

つまり、楽器店を信用しているということなのだ

行きつけの楽器店は狭い店内ながらも絶妙な品揃えなのだ

お客さんのゾーンを絞っているのだ

口うるさいベテラン層は相手にしていない

初心者から中級者に優しい店作りなのだ

最近はレスポールもストラトも初心者でも手が出しやすい価格になった

頑張れば学生さんでも買えない価格ではない

ギターを知らない親を説得することは無理

入学祝いにギターを買いに来ていた親子を見かけたことがある

お母さんは3万円のギターで良いと言っている

息子は20万円のギターを欲しがっているのだ

その後、どうなったのか?

結局、お母さんの意見が通ったらしい

贅沢品は頑張って自分で稼ぐしかないのだ

そんなこんなでお手頃なギブソンやフェンダーは良く売れる

「ホントはもっと高いレスポールが欲しいんだけど・・」

「高いのは無理だから・・ 値段も手頃なレスポールでいいや」

そんな立ち位置がデラックスなのだ

それが別物だと気づくのは購入後なのだ

「ギブソンだから良くねぇ!?」

という買い物は安直で危険なのだ

間違いなく後悔することになる

むしろ、この手の変わり種のギターは経験値が高い層が買うべき

まぁ、経験値が高い人はそもそもこのギターを選ばない

どのゾーンにもハマらない

個性を重視するプロですら見向きもしない

ルックスほど突出した個性がないギターなのだ

小さいピックアップに高音域を期待するもむしろ逆

通常サイズのハムよりもパワーがあるのだ

パワーがあるという表現もあるが・・

言葉をかえるならば繊細さに欠けるともいえる

ピッキングのニュアンスを重視する人は好まない味付け

歪み系との馴染みは良さそうな感じ

ギブソンの最下位のモデルも微妙

レスポールの売りであるバインディングも無し

インレイもプラスチック、メイプルも無し・・・

そんな感じで価格は10万円台の前半

かなり安い

ライバルはエピフォンの最上位モデル

本当に難しい・・

正直な話、ギターとしての満足を得たいならば最上位のエピフォンが良い

それがブランドを買うという事の意味なのだ

一転して、レギュラーラインのレスポールになるとエピフォンの追従を許さない

間違いなくレスポールなのだ

正真正銘のレスポールなのだ

むしろ、私にはその上のカスタムショップ製のレスポールとの価格差が説明できない

以前にもお話したが・・

レギュラーラインもカスタムショップラインも使用材は一緒

一人の職人がすべての管理を任されているのだ

一括仕入れでコストを削減しているのだ

購入と在庫の管理(シーズニング)は抱き合わせで考えるべき

材をシーズニングできる環境にあるのは大手の強み

10年くらいは材を寝かせるようだ

特別なモデル用として20年クラスの材もあるようだ

まぁ、価格的には軽く100万円超えのモデルに使われる

材の管理も含めて、中長期的に考えられているのだ

斬り捨てられた端材の利用が利益管理のキモ

この考えは数十年前からある発想

そんな考えを具現化するために生まれたのが『レスポールカスタム』

当時は3ピースの材を組み合わせていたようだ

2ピースか3ピースかは端材の状況による

仮に2ピースでも均等ではないのだ

大小の端材を組み合わせることで無駄を排除するのだ

「ベタ塗りすれば分からないしさ・・」

「でも、高級感を出したいよなぁ 差別化ね」

とう事で生まれたのが金色のパーツなのだ

当時は金色に強い憧れがあったのだ

今でも金色は全世界的に成金的な臭いがプンプンなのだ

ゴールドトップも実はそんな狙いがあったそうだ

極貧だったブルースマンの為に開発されたという歴史があるのだ

色の魔力はどんな製品にもある

それにいち早く取り組んだのがギター業界だった

ストラトのカラーも当時の車に影響を受けたと言われている

カラーバリエーションという概念を作り出したのはフェンダーなのだ

色を選べることでお得感を演出したのだ

この考え方は大成功だったようだ

その後、他のメーカーもその流れに追従したのだ

最近はまた落ち着いているようだ

売れないような色は排除される傾向が見られる

質実剛健な時代に逆戻り

「これしか色はないですよ~」

メーカー側のコスト削減なのだ

ユーザーの選択肢は減ったが・・

気に入ったギターに出会えればお得な時代なのだ

当時とは比べものにならないくらいに精度が向上している

楽器としての信頼性が格段にアップしているのだ

これはメーカーを問わず

特に底を支える廉価な価格帯のギターの進歩は目覚ましい

それに影響を受けてその上の価格帯や大手メーカーも頑張るのだ

メーカーの冠にあぐらをかいていて売れるような時代は終わった

人気のギターヒーローに丸投げして売れる時代も終わった

リアルなギターヒーローよりもむしろYouTuberなのだ

人気のYouTuberが使う楽器に憧れる人も増えている

可愛いお姉さんが使うギターの人気が沸騰しているのだ

これも時代なのだ

時代に乗り遅れているメーカーは消えていく

悲しいが・・淘汰されていくのだ

ギターが消えることはあり得ない

私のようなギター好きがいるかぎりギターは消えない

ギターの時代は終わらないと考えているのだ

「またまたデラックス仕入れたの?」

「でもさ 意外に売れるんだよね~」

「また、オマケ攻撃するの?値引き?」

私の言葉に仲が良い店員さんが苦笑しているのだ

「中古なんでオマケつけますよ 色々と・・」

「資金面で厳しいお客さんに意外に売れるんです」

「ギブソン買ったぜ~って喜んでもらえるんですよ」

1,000万円超えの車がメインの高級自動車メーカーが

無理くりに作ったコンパクトカーのような感じだろうか?

「なんでこんな小さい車作っちゃたの?」

そんな微妙な車も存在する

市場がそれを求めるならば、そのニーズに対応するのがメーカーの使命

自動車もギターも同じなのだ

ライバルメーカーが重い腰を上げるならば、それに追従して迎え撃つ

商品販売はある意味で『紳士的な戦争』なのだ

気を抜いた側が負けることになっている

それは財力の戦いでもあるのだ

小さなメーカーが大手に対抗できない理由がそこにある

端材を合体させたレスポールカスタムは意外にプロに支持された

最も有名なギタリストは亡きランディーローズ

あのイケメンなルックスも大きく貢献しているのだ

レスポールカスタムは当たりハズレが大きい

端材の化学反応なのだ

材の組み合わせがハマった時の爆発力はハンパじゃない

Rockな音がするのだ

真面目な国産メーカーは一律で均一に拘る

ベタ塗りでも同一の下地を作るのだ

遊び心がない

安心感はある

ギター選びは良くも悪くもギャンブルなのだ

ハズレのないギャンブルはない

ハズレがあるからこそ、当たりを引いたときに興奮するのだ

ギターのリアル買いはある意味で楽なのだ

自分で当たりくじを選ぶことが出来るのだ

まぁ、ある程度の選定眼があるという前提だが・・

ギターは知れば知るほどに楽しい

選ぶ段階も楽しい

それを育て、弾くことも楽し

余談だが・・

私のテレはさらにレリックが加速?しているのだ

破壊王の私はさらに壊しを進めているのだ

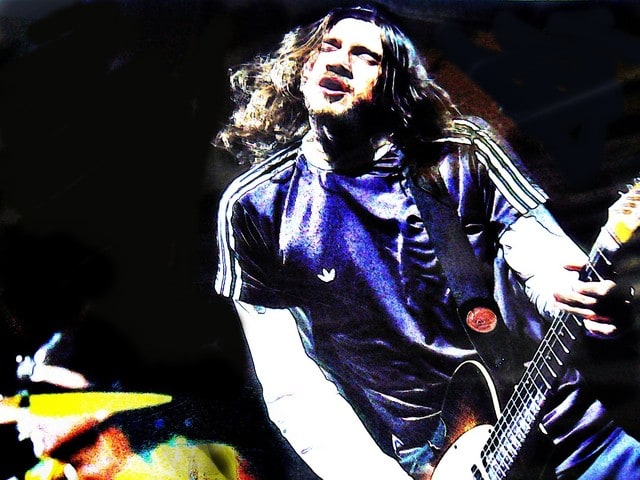

ジョン・フルシアンテが所有するギターの影響なのだ

「まだまだ レリックが足りないなぁ・・」

「もっと大胆に加工するぞ 大胆が大事だな」

大小のドライバー、はさみ、カッター、レンチなどで叩きまくっているのだ

ポリ塗装はパキパキと剥がれ落ちるのだ

都合で画像はまだ用意できないのだ

ちなみに昨日の曲はレリック済みのギターで弾いているのだ

特に演奏性や音に影響はないのだ

あとは見た目の好みだけ😊

ギターの売り買いは特に珍しいことではないが・・

短期間に同じギターを買い取りするという流れはレアなのだ

同モデルが連続で売りに出されるというのは私もあまり聞いたことがない

フロア面積が大きな楽器店ならば、それなりに商品の出入りも多いが・・

私の行きつけの楽器店は街の楽器屋さんというようなこぢんまりとした感じなのだ

売りと買いのバランスが不可欠な広さなのだ

買い取ったギターをストックしておく倉庫もない

買い取ったギターのデッドストックは死活問題なのだ

一定期間を過ぎたギターはテコ入れで売り捌くのがお約束

動きがないギターはお客さんからも『死に筋』と認識される

売れないギターが益々売れなくなってしまうのだ

レスポールのバーストやストラトの人気色、テレキャスなどは

放置していても勝手に売れてしまうのだ

そういう商品は新規として仕入れるのだ

問題はレスポールデラックスのような微妙な立ち位置のギター

買い取りギターは楽器店が意図しないタイミングで持ち込まれるのだ

どんな不人気ギターも買い取りを断る理由はない

人気ギターの買取額は高く、不人気ギターの額は安いというだけの話

その金額納得しなければ、売らなければ良いだけの話なのだ

「えっ? そんなに安いの?」

相場は何処に出しても大差ない

それが相場なのだ

むしろ、新規の購入と絡めることで商談が進め易くなるのだ

つまり、気に入ったギターがあるならば、その場で交渉することがお得なのだ

他の人は知らないが私は行きつけの楽器店でほぼずべてのギターライフを完結させている

以前からレスポールデラックスの存在は知っていたが・・

正直、あまり興味が沸かなかったのだ

楽器店も同様のようであえて積極的に仕入れるということも無かった

下取りギターが店頭に並んだことで意に反して演奏する機会を得た

ギターは実際に手に取り、音を出してみなければ分からない

ある意味、ネットの画像や映像だけで高額なギターを決める人を偉いと思う

品質に関してはショップを信頼するのもありだと思う

販売実績などをみれば、大凡の商品管理や梱包などの状況が分かる

しかしながら、実際のギターと自分との相性は分からない

高級ギターが自分に合っているか?

答えは微妙なのだ

物を使うということはそういう事なのだ

最近はネット販売の靴も試着できるようになったそうだ

サイズを含む履き心地なども難しい部分が多いのが靴なのだ

ある意味ではギターはそれ以上に難しい

第一印象が悪いギターが十年後に良いギターになることは少ない

改造は付け焼き刃

ネガティブな部分を払拭する為の改造はダメ

飽きるのだ

そもそも、そのギターが嫌いなのだ

相性が悪いのだ

むしろ、お気に入りのギターに施す改造はありだと思う

良い部分をさらに伸ばすという発想も良いと思う

ギターの改造は気に入らなければ元に戻せば良いのだ

購入金額は元には戻らないが・・・

まぁ、それも勉強だと思えば高くない

たかがパーツの代金なのだ

数千円から数万円の話なのだ

改造ありきで中古のギターを買う人がいるが・・

ナンセンスなのだ

現状が気に入らないならば買うべきではない

理由は上記に述べたとおり

話をレスポールデラックスに戻そう・・

このギターはライバルフェンダーを視野にいれた『戦略ギター』なのだ

「うちだってそこそこ種類があるんだぜ~」

というアピール的なギターなのだ

そもそも、このギターが売れ筋になるとギブソンも考えていない

本屋さんにも『見せ本』という類いの本があるようだ

言葉はアレだが・・

書店も売れるとは思っていないのだ

「まぁ、残ったら返本するからいいや・・」

売れるとは思っていないギターを作らざる得ないのもメーカーの辛いところ

ライバルのフェンダーにもそんな立ち位置のギターが何本か散見される

種類が豊富ということもお客さんに対するサービスでありアピールなのだ

売れる物だけを並べて置いてもダメなのだ

弦はその最たる存在

大手の楽器店などを訪れるとあまりの種類の多さに目がチカチカしてしまう

パッケージだけでは良く分からない事も多い

自分の好みや目的を店員さんに伝えるということが時間の節約になる

私はいつもそんな感じでギターや関連商品を決めるのだ

つまり、楽器店を信用しているということなのだ

行きつけの楽器店は狭い店内ながらも絶妙な品揃えなのだ

お客さんのゾーンを絞っているのだ

口うるさいベテラン層は相手にしていない

初心者から中級者に優しい店作りなのだ

最近はレスポールもストラトも初心者でも手が出しやすい価格になった

頑張れば学生さんでも買えない価格ではない

ギターを知らない親を説得することは無理

入学祝いにギターを買いに来ていた親子を見かけたことがある

お母さんは3万円のギターで良いと言っている

息子は20万円のギターを欲しがっているのだ

その後、どうなったのか?

結局、お母さんの意見が通ったらしい

贅沢品は頑張って自分で稼ぐしかないのだ

そんなこんなでお手頃なギブソンやフェンダーは良く売れる

「ホントはもっと高いレスポールが欲しいんだけど・・」

「高いのは無理だから・・ 値段も手頃なレスポールでいいや」

そんな立ち位置がデラックスなのだ

それが別物だと気づくのは購入後なのだ

「ギブソンだから良くねぇ!?」

という買い物は安直で危険なのだ

間違いなく後悔することになる

むしろ、この手の変わり種のギターは経験値が高い層が買うべき

まぁ、経験値が高い人はそもそもこのギターを選ばない

どのゾーンにもハマらない

個性を重視するプロですら見向きもしない

ルックスほど突出した個性がないギターなのだ

小さいピックアップに高音域を期待するもむしろ逆

通常サイズのハムよりもパワーがあるのだ

パワーがあるという表現もあるが・・

言葉をかえるならば繊細さに欠けるともいえる

ピッキングのニュアンスを重視する人は好まない味付け

歪み系との馴染みは良さそうな感じ

ギブソンの最下位のモデルも微妙

レスポールの売りであるバインディングも無し

インレイもプラスチック、メイプルも無し・・・

そんな感じで価格は10万円台の前半

かなり安い

ライバルはエピフォンの最上位モデル

本当に難しい・・

正直な話、ギターとしての満足を得たいならば最上位のエピフォンが良い

それがブランドを買うという事の意味なのだ

一転して、レギュラーラインのレスポールになるとエピフォンの追従を許さない

間違いなくレスポールなのだ

正真正銘のレスポールなのだ

むしろ、私にはその上のカスタムショップ製のレスポールとの価格差が説明できない

以前にもお話したが・・

レギュラーラインもカスタムショップラインも使用材は一緒

一人の職人がすべての管理を任されているのだ

一括仕入れでコストを削減しているのだ

購入と在庫の管理(シーズニング)は抱き合わせで考えるべき

材をシーズニングできる環境にあるのは大手の強み

10年くらいは材を寝かせるようだ

特別なモデル用として20年クラスの材もあるようだ

まぁ、価格的には軽く100万円超えのモデルに使われる

材の管理も含めて、中長期的に考えられているのだ

斬り捨てられた端材の利用が利益管理のキモ

この考えは数十年前からある発想

そんな考えを具現化するために生まれたのが『レスポールカスタム』

当時は3ピースの材を組み合わせていたようだ

2ピースか3ピースかは端材の状況による

仮に2ピースでも均等ではないのだ

大小の端材を組み合わせることで無駄を排除するのだ

「ベタ塗りすれば分からないしさ・・」

「でも、高級感を出したいよなぁ 差別化ね」

とう事で生まれたのが金色のパーツなのだ

当時は金色に強い憧れがあったのだ

今でも金色は全世界的に成金的な臭いがプンプンなのだ

ゴールドトップも実はそんな狙いがあったそうだ

極貧だったブルースマンの為に開発されたという歴史があるのだ

色の魔力はどんな製品にもある

それにいち早く取り組んだのがギター業界だった

ストラトのカラーも当時の車に影響を受けたと言われている

カラーバリエーションという概念を作り出したのはフェンダーなのだ

色を選べることでお得感を演出したのだ

この考え方は大成功だったようだ

その後、他のメーカーもその流れに追従したのだ

最近はまた落ち着いているようだ

売れないような色は排除される傾向が見られる

質実剛健な時代に逆戻り

「これしか色はないですよ~」

メーカー側のコスト削減なのだ

ユーザーの選択肢は減ったが・・

気に入ったギターに出会えればお得な時代なのだ

当時とは比べものにならないくらいに精度が向上している

楽器としての信頼性が格段にアップしているのだ

これはメーカーを問わず

特に底を支える廉価な価格帯のギターの進歩は目覚ましい

それに影響を受けてその上の価格帯や大手メーカーも頑張るのだ

メーカーの冠にあぐらをかいていて売れるような時代は終わった

人気のギターヒーローに丸投げして売れる時代も終わった

リアルなギターヒーローよりもむしろYouTuberなのだ

人気のYouTuberが使う楽器に憧れる人も増えている

可愛いお姉さんが使うギターの人気が沸騰しているのだ

これも時代なのだ

時代に乗り遅れているメーカーは消えていく

悲しいが・・淘汰されていくのだ

ギターが消えることはあり得ない

私のようなギター好きがいるかぎりギターは消えない

ギターの時代は終わらないと考えているのだ

「またまたデラックス仕入れたの?」

「でもさ 意外に売れるんだよね~」

「また、オマケ攻撃するの?値引き?」

私の言葉に仲が良い店員さんが苦笑しているのだ

「中古なんでオマケつけますよ 色々と・・」

「資金面で厳しいお客さんに意外に売れるんです」

「ギブソン買ったぜ~って喜んでもらえるんですよ」

1,000万円超えの車がメインの高級自動車メーカーが

無理くりに作ったコンパクトカーのような感じだろうか?

「なんでこんな小さい車作っちゃたの?」

そんな微妙な車も存在する

市場がそれを求めるならば、そのニーズに対応するのがメーカーの使命

自動車もギターも同じなのだ

ライバルメーカーが重い腰を上げるならば、それに追従して迎え撃つ

商品販売はある意味で『紳士的な戦争』なのだ

気を抜いた側が負けることになっている

それは財力の戦いでもあるのだ

小さなメーカーが大手に対抗できない理由がそこにある

端材を合体させたレスポールカスタムは意外にプロに支持された

最も有名なギタリストは亡きランディーローズ

あのイケメンなルックスも大きく貢献しているのだ

レスポールカスタムは当たりハズレが大きい

端材の化学反応なのだ

材の組み合わせがハマった時の爆発力はハンパじゃない

Rockな音がするのだ

真面目な国産メーカーは一律で均一に拘る

ベタ塗りでも同一の下地を作るのだ

遊び心がない

安心感はある

ギター選びは良くも悪くもギャンブルなのだ

ハズレのないギャンブルはない

ハズレがあるからこそ、当たりを引いたときに興奮するのだ

ギターのリアル買いはある意味で楽なのだ

自分で当たりくじを選ぶことが出来るのだ

まぁ、ある程度の選定眼があるという前提だが・・

ギターは知れば知るほどに楽しい

選ぶ段階も楽しい

それを育て、弾くことも楽し

余談だが・・

私のテレはさらにレリックが加速?しているのだ

破壊王の私はさらに壊しを進めているのだ

ジョン・フルシアンテが所有するギターの影響なのだ

「まだまだ レリックが足りないなぁ・・」

「もっと大胆に加工するぞ 大胆が大事だな」

大小のドライバー、はさみ、カッター、レンチなどで叩きまくっているのだ

ポリ塗装はパキパキと剥がれ落ちるのだ

都合で画像はまだ用意できないのだ

ちなみに昨日の曲はレリック済みのギターで弾いているのだ

特に演奏性や音に影響はないのだ

あとは見た目の好みだけ😊